Blog

社區故事 / 城市規劃 / 街道建築 / 歷史遺產

飲食生活 / 自然生態 / 文化藝術 / 人文專題

#就係香港 #beinghongkong #香港爵士樂 #livemusic #西九自由爵士音樂節 #香港建築 #花崗之城 #香港界石 #城中山丘 #香港礦場 #馬鞍山 #鞍山探索館

爵士現場

在香港,除了正式的表演場地,你還到過哪些地方聽爵士樂?

走進西環西營盤,轉入第一街,會看見一間叫「CODA Jazz Kissa」(CODA)@coda.jazz.kissa 的店子。「CODA」以日式爵士喫茶店為概念,與顧客分享爵士音樂。爵士喫茶店始於1920年代,當時黑膠唱片和音響設備昂貴,一般人較難負擔,爵士喫茶店購入唱片和唱機,為顧客提供聆聽體驗之外,亦以「低門檻」作為招徠——只需購買一杯咖啡或飲品,便可以試聽店內珍藏的唱片。參考了這種日本民間流行已久的爵士文化,「CODA」在店內擺放播放及音響設備,為客人提供聆聽實體音樂的地方,.....

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港 #GeoHongKong #HongKongStoneAge #BarrenRock #宋皇臺 #啟德機場

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港 #GeoHongKong #HongKongStoneAge #BarrenRock #宋皇臺 #啟德機場

當宋王臺還未有宋皇臺站⋯⋯

本年初啟德體育園啟用,至今已成為本港各類大型活動的中心。當球賽或演唱會帶動區內人流時,有多少人會留意到,連接九龍城和啟德區的行人隧道上,蓋有一個夾在繁忙車道之間,終日顯得冷冷清清的小孤島——宋皇臺花園。

宋皇臺花園被馬頭圍道、世運道和宋皇臺道三條道路包圍,要前往花園,可以通過宋皇臺道的正門,或者鄰近港鐵宋皇臺站D出口的世運道側門。花園正中央的宋王臺石,曾經迄立於被尊為「聖山」的臨海山丘上,「記載」了宋末二帝曾經流落香江的事跡,更在二十世紀初成為本港訂立第一條保育古蹟法例的契機.....

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港 #GeoHongKong #HongKongStoneAge #BarrenRock #香港山城 #香港地質 #香港建築 #花崗之城 #香港界石 #城中山丘 #香港礦場 #馬鞍山 #鞍山探索館

馬鞍山,從礦村到新巿鎮⋯⋯

今日的我們或者難以想像,在馬鞍山這個居住了約20萬人的社區裡,曾是香港最大型的礦村?由鄉村變成新市鎮,兩者與礦村之間,又有什麼關聯?

早在十四世紀,已有客家人在馬鞍山定居,後來又形成多條村落,以種植維生,並與近海的漁民交換漁獲,又或是將收成運至對面海的大埔墟、甚至是在山頭另一邊的西貢出售。直到1905年馬鞍山首次探測到鐵礦,從此改變了整個村落的命運。.....

#就係香港 #beinghongkong #香港社區 #深水埗 #新藝城傘皇 #荔枝角道 #北河街 #北河街街市 #街坊老店 #光榮結業

老店傘皇,結業退休

有180年多年歷史的「新藝城傘皇」將於12月底結業,店主邱耀威先生亦於年尾退休。為什麼一家雨傘專賣店可以經營這麼長時間,又會在此時此刻選擇結業?

「新藝城傘皇」位於荔枝角道及北河街交界。邱先生家族早於1842年便於廣州開設小型百貨店。邱先生年幼時跟隨父親走難來到香港,小店落腳於深水埗繼續營運。身為家族第五代傳人的他,在接手店子後便轉為專門售賣雨傘,且一直以實惠為原則,出售耐用的雨傘,同時為客人提供維修服務.....

#就係香港 #BeingHongKong #香港社區 #沙田九約 #沙田九約太平清醮 #太平清醮 #城門河 #王屋村 #圓洲角 #小瀝源村 #牛皮沙村 #插桅桿村 #小瀝源 #沙田圍 #香港村落 #香港法定古跡

#就係香港 #BeingHongKong #香港社區 #沙田九約 #沙田九約太平清醮 #太平清醮 #城門河 #王屋村 #圓洲角 #小瀝源村 #牛皮沙村 #插桅桿村 #小瀝源 #沙田圍 #香港村落 #香港法定古跡

沙田原來有村落?

在沙田牛皮沙村遊樂場,一個大型醮棚正在逐漸成形,為十年一度的沙田九約太平清醮作準備——在屋苑高樓環繞之下,你可知道牛皮沙村在哪裡?這樣的傳統習俗,又可會喚起人們對沙田過往的村落記憶?

昔日的沙田曾被劃分成「九約」,合共有48條村落。九約各村都有獨立或聯合舉辦太平清醮的習慣,但隨著時代變遷和資源限制,大部分村落已經停辦。來到今天,區內僅剩大圍村、田心村及沙田九約保留十年一度的打醮傳統.....

#就係香港 #beinghongkong #港式食店 #宵夜 #土瓜灣 #日昇小食 #深水埗 #大埔道 #太子中心 #楓樹街 #黃竹街 #石硤尾街 #舊式唐樓 #Dog99Coffee #99咖啡店 #mylittleairport #詩歌舞街 #堅尼地城 #可可店 #司機飯堂 #大學生宵夜 #科士街 #石山街 #屯門 #虎地 #嶺南大學 #滙景美食

你可有落街食宵夜的習慣?

近期土瓜灣的日昇小食「逆市擴張」,繼4月在同區北帝街開設分店後,11月又在深水埗大埔道再開分店,消息傳出後吸引一眾食客到新分店光顧,一嚐土瓜灣「限定」的招牌韭菜餅。小食價格相宜,加上韭菜餅均由店員即時製作,在試業期間也吸引了不少街坊光顧,踏入夜晚更要「排長龍」,等候韭菜餅「出爐」。

大埔道分店位於八十年代末建成的太子中心地舖,馬路兩旁以及鄰近的楓樹街、黃竹街和石硤尾街,大多為五十至八十年代期間落成的住宅大廈,舊區地舖小店,樓上便是民居.....

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港 #GeoHongKong

#HongKongStoneAge #BarrenRock #香港山城 #香港地質 #香港建築 #花崗之城 #香港界石 #城中山丘 #香港礦場 #打石業 #客家人 #石牆樹 #香港郊野公園 #集水區 #植林 #大潭水塘 #香港動植物公園

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港 #GeoHongKong

#HongKongStoneAge #BarrenRock #香港山城 #香港地質 #香港建築 #花崗之城 #香港界石 #城中山丘 #香港礦場 #打石業 #客家人 #石牆樹 #香港郊野公園 #集水區 #植林 #大潭水塘 #香港動植物公園

香港郊野公園,前傳⋯⋯

現實之中,沒有理所當然。即使是眼前香港郊野公園內眼前所見到的一草一木,都不是一開始便這樣茂盛。

一切都離不開人的努力。

自1976年香港制定《郊野公園條例》後,來到今日全港已有25個郊野公園, 行山亦成為很多市民日常消閒和運動的好去處,尤其在秋冬天氣清涼的季節。但回顧180多年前,香港不過是外國人口中的Barren Rock (貧脊的石頭),大部分山頭都是光秃禿的岩石,或者稀疏的灌木,她是如何一步一步,變成樹木多元繁盛,更處處都被綠意環抱?.....

#BeingHongKong #就係香港 #香港社區 #大埔宏福苑 #五級火 #大埔小店 #大埔

我們還能為大埔做的事⋯⋯

大埔宏福苑大火後,企業捐款、義工奔赴現場、市民抽絲剝繭尋查起因、到現場獻花及寫上打氣說話、在網上搜尋捐款途徑,甚至苦中作樂問「如何捐錢給李嘉誠」⋯⋯除此以外,還有另一件大家力之所及的事——走進大埔,親身光顧那些在火災期間,以至災後都默默地傾力付出的街坊小店。

火災當晚,不少大埔小店都送出食物飲品、收集物資,有的甚或乾脆不開店,親身落場幫手,或者把店舖變成臨時物資站和休息地點。之後又有花店送出悼念花束,讓獻花群眾自取。這些小店平日依靠街坊生意過活,雖沒有大企業「幾百萬當碎銀」的底氣,卻在僅有的資源與人力下,二話不說地幫助受影響居民及奮不顧身救災的消防員.....

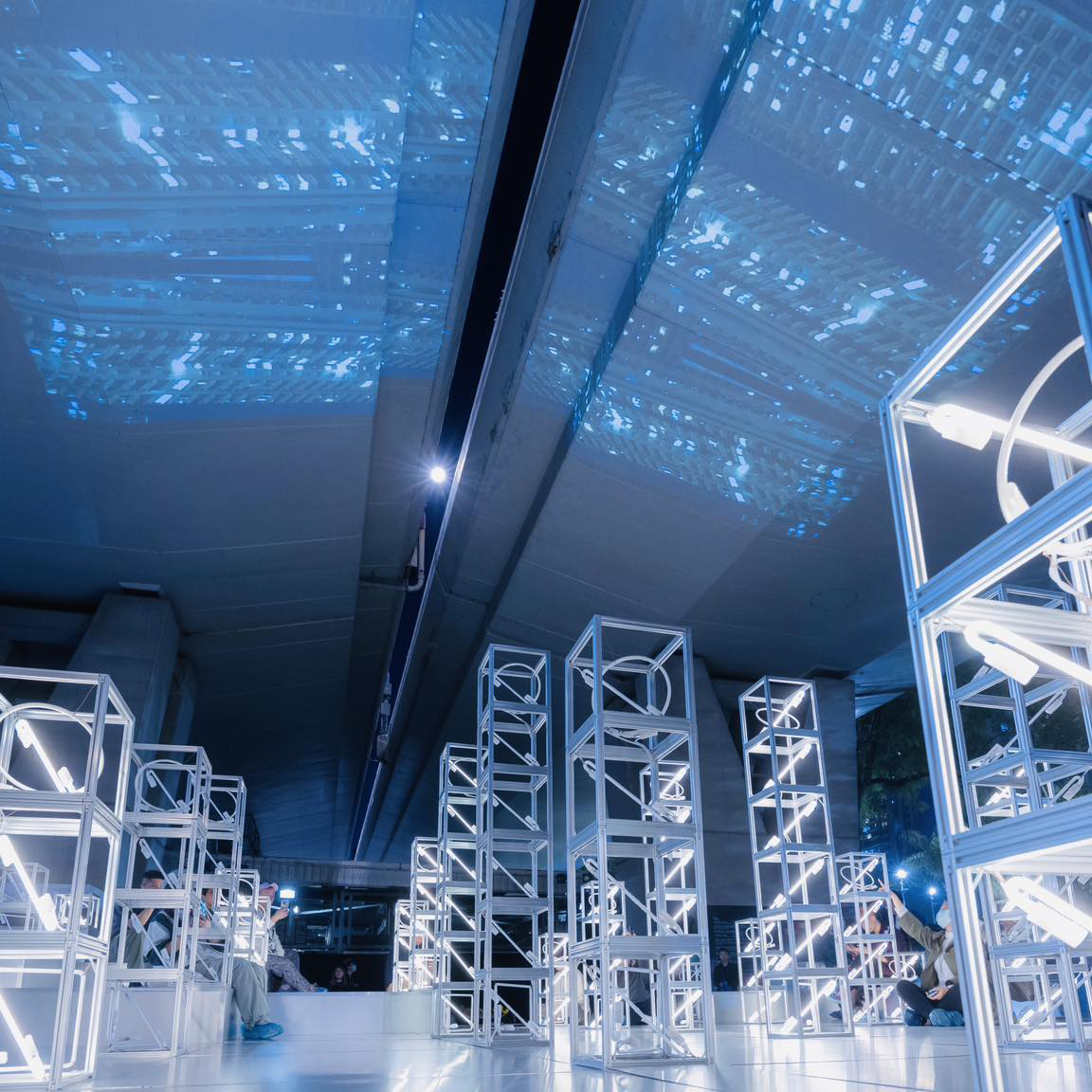

#就係香港 #beinghongkong #detour #deTourhk #deTour2025 #TheShapeofYearning #想望之器 #DesignFestival #設計節 #pmqhk #元創方 #香港好去處 #香港設計節

#就係香港 #beinghongkong #detour #deTourhk #deTour2025 #TheShapeofYearning #想望之器 #DesignFestival #設計節 #pmqhk #元創方 #香港好去處 #香港設計節

想象日常

在日復日的生活當中,對身邊事物習以為常,你會嘗試找不同方法去重新認識這個都市?

「deTour 2025 設計節」今年以「想望之器」為主題,匯聚本地及國際一眾設計師,呈現各自從日常生活當中,觀察到的城市風景以及人的生活習慣,化成創作,讓人將既定形象或慣性思考,轉變成意想不到的體驗。

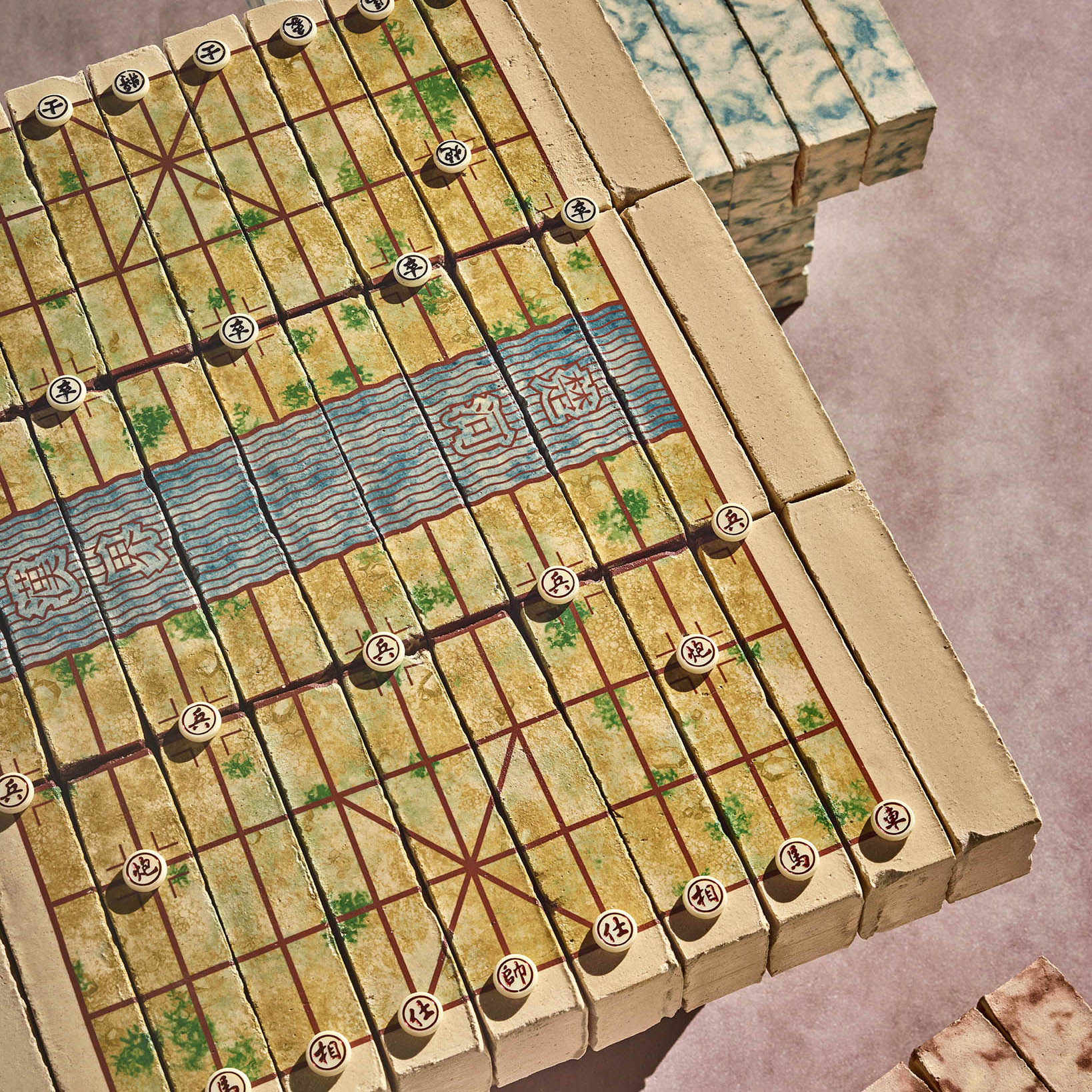

意大利設計師團隊「GROOVIDO」@studio_groovido 發現,香港的休憩空間中,藏著十分有趣的設施——城市公園內,不難看見政府興建的象棋棋盤和石椅,吸引不少退休人士聚集下棋; 而在兒童遊樂場及長者康體設施之外,給予大人以遊樂方式享用的公園休憩設施,亦啟發團隊製作了《A Battle of Beasts》.....

#就係香港 #BeingHongKong #香港山城 #旺角 #主教山 #畢架山 #筆架山 #鰂魚涌 #太古 #柏架山 #寶馬山 #怪獸大廈 #大坑蓮花宮 #大坑 #勵德邨

鬧市中,遙望山景

香港有超過300座山峰,有時候只需要抬頭看看,會發現即使身在鬧市高樓中,依然能看到一片綠油油。

旺角道天橋近年成為了「港風」打卡點,但在同一條天橋往前走幾步,則會看到另一番山城風景。站在旺角道天橋,花園街之上的位置向太子道西方向望,會看到一檔檔小販檔整齊分布在花園街兩旁,再放眼遠望樓宇的縫隙中,會見到主教山在景觀的盡頭塗上一抹綠,像是躲在了樓宇的背後,而在山的後方,又有新建的石硤尾邨樓宇冒出頭來......

打機,也是你的童年記憶不能缺少的一塊?

九十年代末至千禧年代,「打機」不再局限於遊戲機中心玩「街機」——隨著家用遊戲機,如超級任天堂、PlayStation、Xbox,以及掌上遊戲機 Game Boy和任天堂DS(NDS)和PlayStation Portable(PSP)等等的流行,玩家按下開機按鈕,插入遊戲硬碟即可遊玩。

同時間,電腦及網絡科技日漸成熟,電腦也加入電玩的行列——人們只要打開電腦,在瀏覽器上搜尋線上遊戲平台,足不出户便能隨時進入遊戲.....

#BeingHongKong #就係香港 #RecollectHK #寄住香港 #香港明信片 #Postcard #香港山城 #香港地質 #香港建築 #花崗之城 #紅磚 #牛棚藝術村 #馬頭角牲畜檢疫站 #英皇書院 #青磚 #西環 #青蓮臺 #魯班先師廟 #荃灣 #海壩村古屋 #二帝書院 #石牆樹 #灣仔東美花園 #上環磅巷

REcollect HK,寄住香港——磚與石之美

在十九至二十世紀期間,當時政府除了就地取材,以本地開採的花崗石興建大型基建,有見紅磚耐用的特性——紅磚經過高温煅燒後,不但堅固、耐火、而且隔音隔熱效果良好,因而在英國購入紅磚,並廣泛使用在香港建築當中。

位於土瓜灣的牛棚藝術村,前身是馬頭角牲畜檢疫站,是牛隻的中央屠宰中心,建築群主要以紅磚建成,西式平房的設計,融合中式瓦片棚頂設計、通花鐵欄裝飾的門口和窗户以及紅磚煙囱......

#就係香港 #BeingHongKong #公共空間 #公共建築 #廣告 #康文署 #香港廣告 #香港文化中心 #太空館 #九龍公園 #菲林明道花園 #大會堂 #中環 #灣仔 #尖沙咀

#就係香港 #BeingHongKong #公共空間 #公共建築 #廣告 #康文署 #香港廣告 #香港文化中心 #太空館 #九龍公園 #菲林明道花園 #大會堂 #中環 #灣仔 #尖沙咀 留白的空間

如果維港兩港都是大型廣告板,哪裡可以有留白的空間?

在音樂串流平台聽歌時,為了避開廣告,你會加入會員計劃;用瀏覽器上網時,為了不被Pop-up視窗打擾,你會開啟閱讀模式;看Youtuber的影片有插入式廣告時,你會狂按右鍵快轉。但是有一種廣告,只要你踏出家門,就必定避不過——OOH廣告(Out-Of-Home)。

OOH廣告泛指所有在戶外的廣告,大廈外牆、商場大電視、巴士站燈箱⋯⋯可謂是無處不在。要讓消費者留下深刻印象,最直接的做法便是「老是常出現」,讓廣告接觸到最多的受眾,也是廣告「廣而告之」的真諦,所以OOH廣告的選址便是重點.....

#就係香港 #BeingHongKong #爛頭營 #重塑爛頭營 #大嶼山保育基金 #可持續發展 #大嶼山 #大東山 #二東山 #文化保育 #建築修復 #生態永續 #文化遺產 #守營人石屋

修復,守護——守營人石屋

芒草季如約而至,大東山人山人海的墟冚景象被形容像「逃難人潮」。人潮如浪,湧來又退,芒草綻放又凋零,真正屹立堅守山嶺的,是爛頭營的一群百年石屋。

不過在無遮無簷的山頂上屹立百年,再堅硬的石頭也難免會有破損。由香港中文大學團隊與爛頭營居民協會合作推行的「重塑爛頭營」計劃 @lantaumountaincamp.regen,近月便修復了一間已閒置近40年的守營人石屋(Caretakers’ Hut)......

#就係香港 #beinghongkong #循環之詩 #攝影展 #梁正灝 #周耀輝 #廣東歌 #流行曲 #有你聽我的故事 #林家謙 #跑緣 #黃志城牧師 #銀髮白 #林二汶 #岑寧兒 #亡靈節 #墨西哥 #香港展覽 #photowalk

#就係香港 #beinghongkong #循環之詩 #攝影展 #梁正灝 #周耀輝 #廣東歌 #流行曲 #有你聽我的故事 #林家謙 #跑緣 #黃志城牧師 #銀髮白 #林二汶 #岑寧兒 #亡靈節 #墨西哥 #香港展覽 #photowalk 給自己一首歌的時間⋯⋯

懷疑人生重複又單調的時候,你會聽歌?會影相?又或者試著將文字和影像對照成詩⋯⋯

在90後攝影師梁正灝(Kevin)@vin.coemgenus 眼中,平常日子其實並不單調,「 循環不是重複,而是孕育改變的開始。」 即使每天會遇見同樣的人,或經過同一個街口、乘搭同一條路線的巴士地鐵,但總會遇到與昨日不一樣的人和事。因此在拍攝過程中,與其只不斷尋找新鮮目的地,他經常會到同一個地點取景,但每一次的觀察和拍攝也為他帶來不一樣的體會——在不斷重複的生活當中,其實藴藏很多可能性,有待發掘.....

#就係香港 #BeingHongKong #香港海岸線 #金鐘 #灣仔 #香港島環島徑挑戰202526 #港島環島徑 #步尋山海 #徑續古今 #襟章#HKCTC202526#HongKongCTC #HongKongIslandCoastalTrail#Trekalongtheshore #Venturethroughtime #pins #中環 #郵政總局 #白屋 #摩星嶺 #柴灣 #羅屋民俗館 #華富邨

已沒有人會記起,這些建築物曾經就在海邊?

要追溯港島海岸線變化的痕跡,除了翻看地圖作新舊對照,歷史建築物亦是見證海岸變化的另一種重要線索。

港島海岸線的變化,其實並不止於維港北岸發展最密集的地區。港島東南西各方,百餘年來都有著不同程度和形式的改變......

#就係香港 #BeingHongKong #公共空間 #香港交通 #中環 #中環碼頭 #天星小輪 #渡輪 #離島碼頭 #維港 #夜景 #香港夜景 #3號碼頭花園 #尖沙咀 #榕樹 #公共空間 #西九渡輪

中環碼頭,空間如何改造?

昨日「西九渡輪」開始試運,方便遊人由中環9號頭頭坐船直達西九文化區。但碼頭除了搭船,還可以有什麼功能?

有沒有留意過,在黃昏時段的中環碼頭,最響亮的聲音既不是船隻的鳴笛聲,也不是聚在海邊打卡的旅行團叫囂聲,而是一群在日落前返回樹上集體夜棲的鳥兒鳴叫聲?

沿著7號碼頭至2號碼頭的海旁,種植了數十棵大樹,主要品種為榕樹(細葉榕),並夾雜大王椰子與糖膠樹。當中4至6號碼頭一段路,約20棵榕樹最為茂密,氣根垂吊。對於都市鳥兒來說,這樣高大的喬木正是理想的夜棲地......

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港 #GeoHongKong #HongKongStoneAge #BarrenRock #香港山城 #香港地質 #香港建築 #花崗之城 #香港界石 #城中山丘 #香港礦場 #打石業 #客家人 #九龍四山 #馬鞍山 #宋皇臺 #啟德 #石牆樹 #香港郊野公園 #維多利亞城界石 #新九龍 #軍事用地界石 #地段界石 #邊界界石 #沙頭角

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港 #GeoHongKong #HongKongStoneAge #BarrenRock #香港山城 #香港地質 #香港建築 #花崗之城 #香港界石 #城中山丘 #香港礦場 #打石業 #客家人 #九龍四山 #馬鞍山 #宋皇臺 #啟德 #石牆樹 #香港郊野公園 #維多利亞城界石 #新九龍 #軍事用地界石 #地段界石 #邊界界石 #沙頭角以石為界,定義香港

隱匿在不同角落的界石,就像城市密語般,記載了香港在不同階段的變化。

界石,作為權力、法律與地理的象徵,不但清晰界定土地或城市邊界,更被廣泛應用於軍事及城市規劃之中。香港城市面積雖小,卻是亞洲其中一個界石最密集的城市。尤其在開埠之後,土地被高度開發、地段劃分密集,每一片區域內更往往藏有數枚甚至更多不同性質的界石,而香港盛產的花崗岩,因為擁有高度的抗蝕性,更成為理想的界石材料.....

##就係香港 #BeingHongKong #香港交通 #香港社區 #港鐵 #九廣鐵路 #地鐵站 #大埔墟 #大埔 #大埔滘 #太和 #太和邨 #新市鎮 #鐵路發展 #鐵路博物館 #太和市 #富善街 #廣福邨 #北環線

大埔,這樣的鐵路社區

要數鐵路氣息最重的香港社區,大埔肯定榜上有名——從往昔到今天,大埔先後有過四個列車站,又擁有本地唯一的鐵路博物館,近年更增設了一個「林村河站」。

「林村河站」實際上是一節退役的「烏蠅頭」東鐵列車車廂,座落於林村河畔、東昌街社區會堂前方的路邊。舊列車的車門、座椅、扶手及牆板都被保存下來,且變成河邊的休憩設施,乃是大埔民政事務處的地區小型工程設施之一,不但成為近年打卡-able的避雨亭,也因為鄰近廣福邨,不時會見到街坊在「車廂」內睇報紙......

#就係香港 #beinghongkong #香港後山 ##2025就係香港秋季號 #造城香港#GeoHongKong #屋企後山 #深水埗 #窩仔山 #主教山 #九龍城 #樂富 #九龍城 #格仔山 #將軍澳 #鴨仔山 #沙田 #金山郊野公園 #傻人樂園

#就係香港 #beinghongkong #香港後山 ##2025就係香港秋季號 #造城香港#GeoHongKong #屋企後山 #深水埗 #窩仔山 #主教山 #九龍城 #樂富 #九龍城 #格仔山 #將軍澳 #鴨仔山 #沙田 #金山郊野公園 #傻人樂園 屋企後山,人人都有故事。

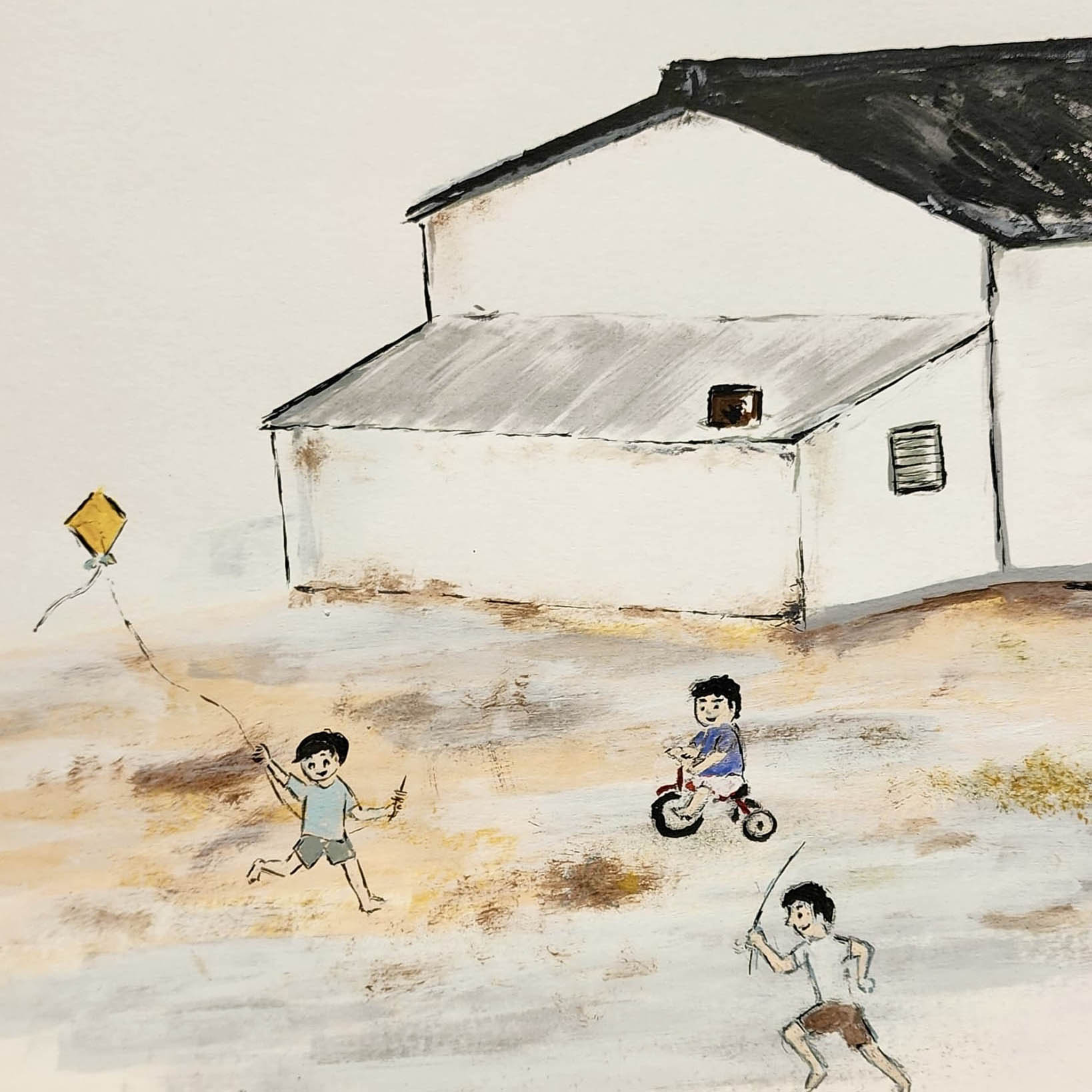

在熱鬧的市區與郊區之間的後山,雖然不像郊野公園和遠足路徑般,有完善的步行設施和管理,卻吸引附近的居民時常到訪,成為街坊晨運和社交聚會熱點,也是一眾街坊的「後花園」。走上後山,會發現它有著截然不同的一面——在綠化之中,有人搭建上山步道、遮蔭處,又有人留下一些家居用品,例如時鐘、椅子...... 每個人都不同的方式在後山上「留痕」。

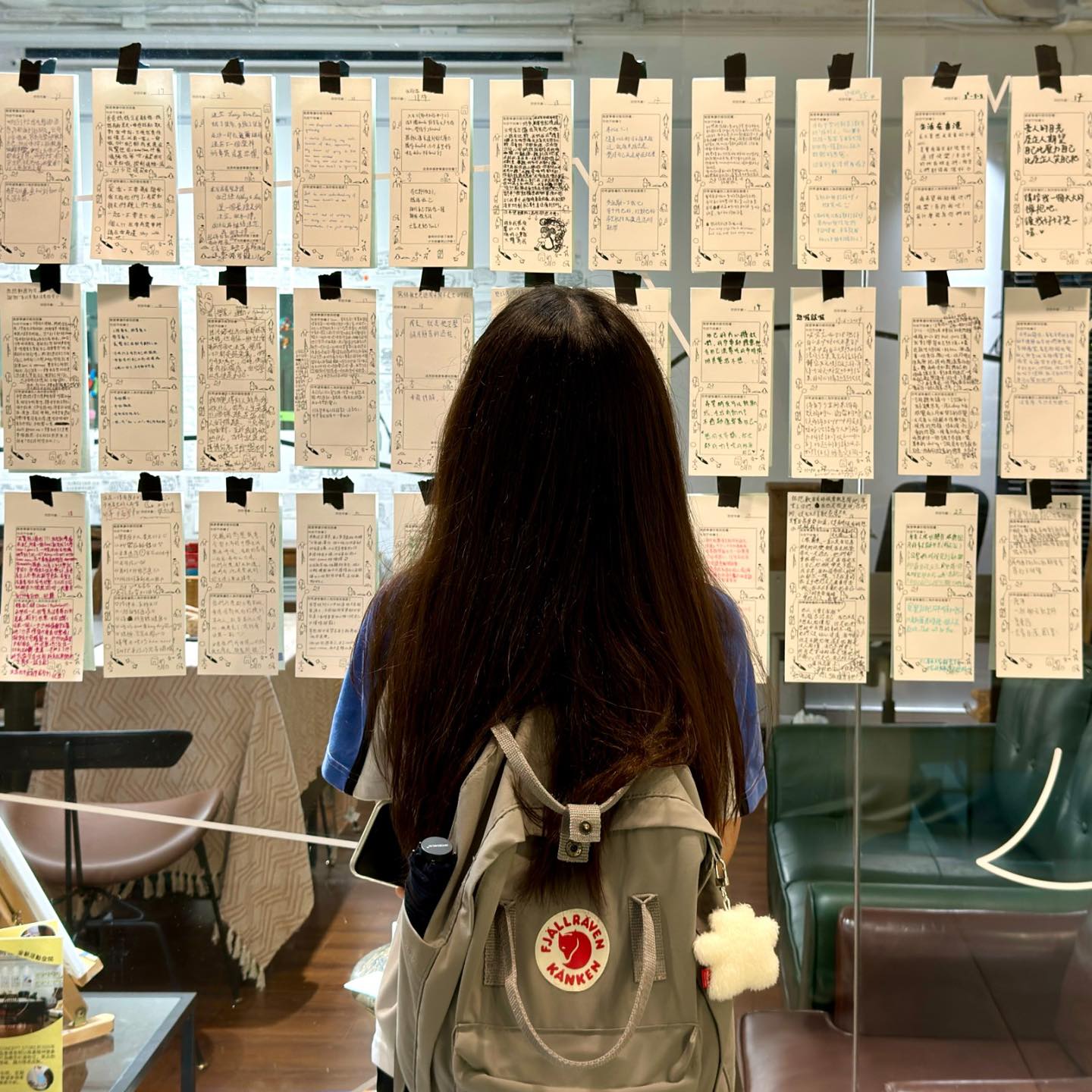

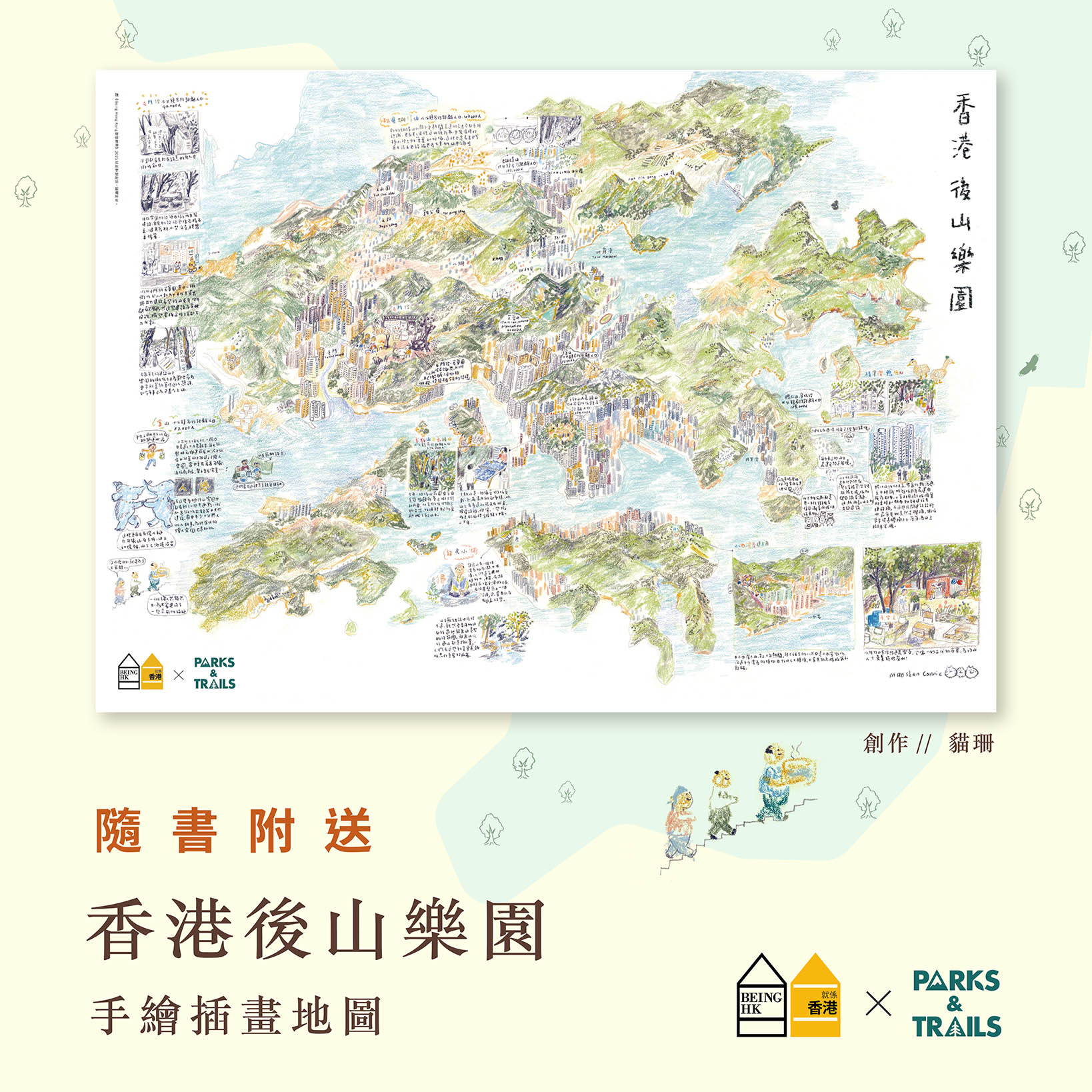

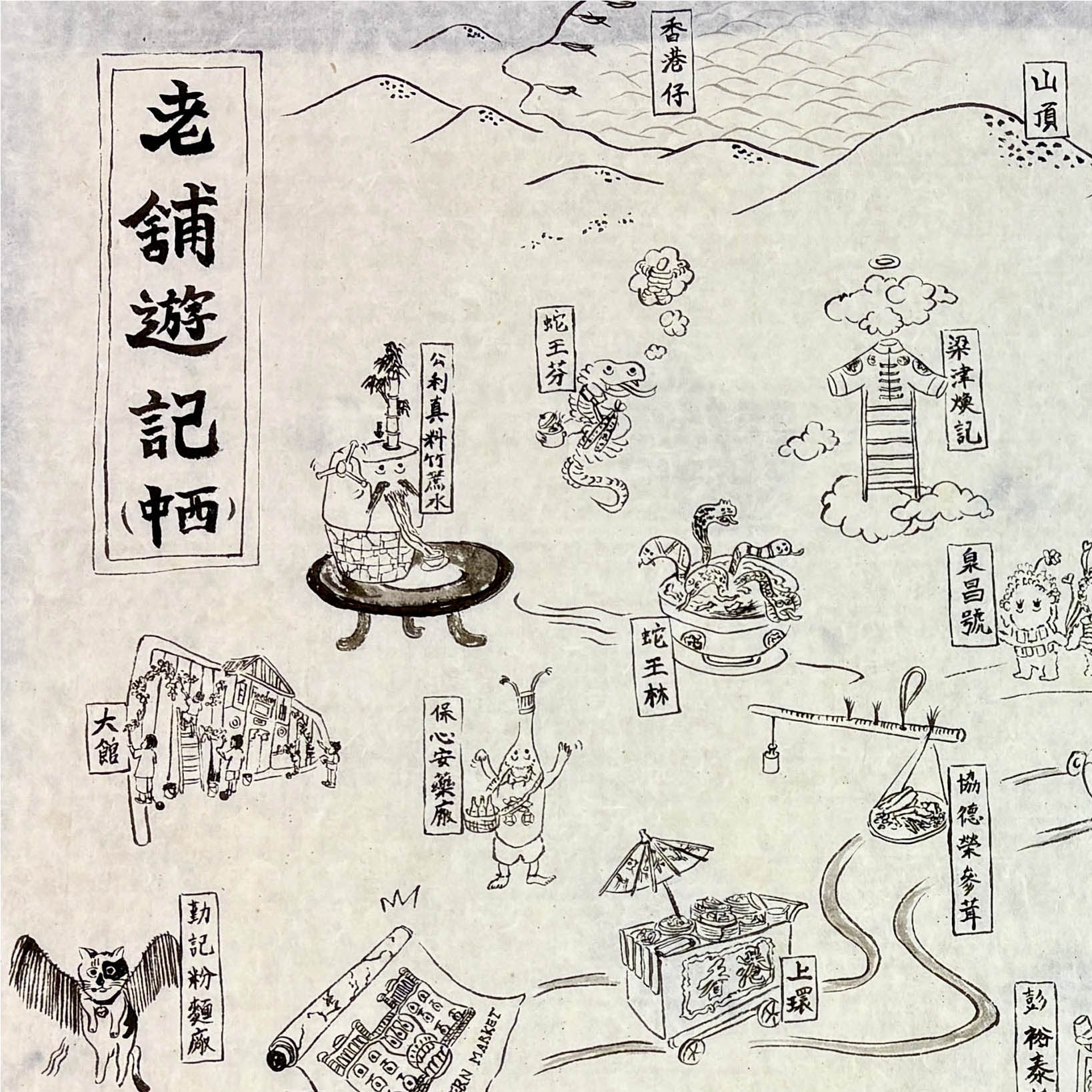

秋季號《就係香港》隨書附送的「香港後山樂園」手繪地圖海報,以插畫地圖方式呈現香港後山的空間,從而思考當中的各種可能性。在剛過去的周日(11月2日 ),「就係香港」邀請有份參與書中「城中小丘」專題創作的「生活營造」團隊、保育本地自然生態的Parks and Trails ,以及插畫家貓珊 ,在誠品尖沙咀店和讀者面對面.....

#就係香港 #beinghongkong#港式餅店 #唐餅 #港式下午茶 #光酥餅 #蛋黃酥 #皮蛋酥 #雞仔餅 #合桃酥 #七十年代 #西式糕餅 #應節食品 #石硤尾 #八仙餅家 #均香餅家 #燒餅 #快閃 #街坊小店 #香港電影 #破地獄 #舊香港 #香港手信

「唐餅」為什麼經常會被視為「老餅」?

路經一些港式餅店,均有售賣舊式糕餅,一盤盤的光酥餅、老婆餅、合桃酥等等陳列在店面,若剛好遇到糕餅新鮮出爐,更會聞到一陣陣舊式糕餅獨有的香氣。這類傳統糕餅可以統稱為「唐餅」。

「唐餅」種類繁多,除西樵大餅、雞仔餅以外,還有酥皮類的皮蛋酥、嚤囉酥、豆沙酥......每種糕餅的成份和製法也不同——「雞仔餅」由麵粉、花生、冰肉(豬肉)、南乳,經烘焗產生油分而形成特有的「鹹香」;皮蛋酥的酥皮裡面不單單是皮蛋,當你咬一口時,會發現酥皮內有一層以瓜子、合桃、子薑和綠豆蓉製成的薄餡,包裹著整個皮蛋,散發出獨特的香氣......

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港 #GeoHongKong #HongKongStoneAge #BarrenRock #香港山城 #香港地質 #香港建築 #花崗之城 #尖沙咀鐘樓 #大潭水塘 #高街鬼屋 #西營盤社區綜合大樓 #南九龍裁判法院 #咖啡園墳場 #跑馬地 #青山佛教義學校 #屯門 #聖公會基愛堂 #李鄭屋邨 #嘉多利山 #何文田

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港 #GeoHongKong #HongKongStoneAge #BarrenRock #香港山城 #香港地質 #香港建築 #花崗之城 #尖沙咀鐘樓 #大潭水塘 #高街鬼屋 #西營盤社區綜合大樓 #南九龍裁判法院 #咖啡園墳場 #跑馬地 #青山佛教義學校 #屯門 #聖公會基愛堂 #李鄭屋邨 #嘉多利山 #何文田

City of Granite 花崗之城

石頭的生命,比城市和人都要長久。當後來的人見到這些花崗石造的香港建築時,又會記起一個怎樣的香港?

1841年英國人初來香港時,已觀察到香港東邊沿岸地區不但滿佈了優質的花崗石(Granite),且有多條村落有採石活動進行。爾後,不但是房屋或各類基建,如防波堤、護土牆、道路、輸水管、碼頭、法院、兵營、監獄、醫院、鐘樓、燈塔等等,維多利亞城內外陸陸續續出現無數的地標建築,乃至部分華人傳統廟宇,都用上採自香港本地的優質花崗石去建造.....

#BeingHongKong #就係香港 #香港攝影 #黑白攝影 #街拍 #香港展覽 #觀塘 #一念之間

黑/白,取/捨。

如果習武之人的終極追求是「見自己,見天地,見眾生。」那麼影相的人,又在想/望著什麼?

雖然不是每個喜歡影相的人,都打算做一代宗師,但「其實你有冇諗過,影相,對你的意義是什麼?」因為被又一山人 @anothermountainmanstanleywong問了這個根本的問題,令本業建築設計、向來將攝影視作興趣的Frank Leung(梁以立),終於抽出時間,靜下心神,在過去15年間持續在香港及世界不同地方,累積的大量「隨街拍」相片堆中,沉澱出一些可能自己從前並沒有為意的情感和想法......

#就係香港 #BeingHongKong #香港社區 #青衣 #鬼仔湖 #寮肚山 #寮肚河 #寮肚坑 #青衣西路 #都市傳說 #鬼故事 #萬聖節 #長亨邨 #青衣四村 #曉峰園 #青衣鬼故 #新公屋 #青衣公屋

#就係香港 #BeingHongKong #香港社區 #青衣 #鬼仔湖 #寮肚山 #寮肚河 #寮肚坑 #青衣西路 #都市傳說 #鬼故事 #萬聖節 #長亨邨 #青衣四村 #曉峰園 #青衣鬼故 #新公屋 #青衣公屋

青衣鬼仔湖,後山秘境終於不敵房屋發展?

青衣寮肚山內,有一個隱秘的「鬼仔湖」。直接以鬼名命,應該不難猜出此地也是猛鬼傳說的來源地。但在鬼故以外,你可曾好奇,這個地方的前世今生,和未來發展?

能傳出鬼故的地方,通常都有一定歷史,故事才得以在街坊之間口耳流傳,甚至演變為都市傳說,成為當區居民的另類「集體回憶」。鬼仔湖其實是青衣寮肚河流經的其中一個水潭,現時位於青衣西路公園內,之所以得此名,相傳是水潭內有水鬼,會伸手捉人落水做替死鬼.....

#就係香港 #beinghongkong #香港社區 #新界東北發展計劃 #古洞北 #粉嶺北 #坪輋 #打鼓嶺 #北部都會區 #河上鄉路 #馬草壟路 #北環線古洞站 #寮屋 #城市規劃 #清拆 #城市發展

古洞,一日,一生

用一生時光去建立,如何用一天時間離開?

打開近月新聞,有關古洞的消息,除了北環綫古洞站預計於下月平頂,以及新落成的豪宅洋房以逾萬元呎價成交⋯⋯在公眾印象中,位於上水和落馬洲之間的古洞,是一個怎樣的地方,住著怎樣的人?

隨著政府推行新界東北發展計劃,古洞北、粉嶺北、坪輋及打鼓嶺一帶範圍將會發展成「北部都會區」。年前古洞範圍早已有地盤在施工,建築物豎立在寮屋和樹林之間,份外顯眼。村民們面對遷拆,有人選擇留到最後,直至遷拆限期......

#就係香港 #BeingHongKong #香港歷史建築 #教堂 #婚禮教堂 #行禮 #結婚教堂 #小型婚禮 #輕婚禮 #粉嶺聖若瑟堂 #聖若瑟堂 #基督復臨安息日會九龍教會 #九龍教會 #界限街 #通菜街 #粉嶺 #聯和墟

#就係香港 #BeingHongKong #香港歷史建築 #教堂 #婚禮教堂 #行禮 #結婚教堂 #小型婚禮 #輕婚禮 #粉嶺聖若瑟堂 #聖若瑟堂 #基督復臨安息日會九龍教會 #九龍教會 #界限街 #通菜街 #粉嶺 #聯和墟

輕婚禮,可以在哪裡舉行?

在香港,無論是否教徒,不少新人都愛選在充滿儀式感的教堂內舉行婚禮。除了著名的薄扶林伯大尼小教堂,或者中半山聖母無原罪主教座堂等有過百年歷史的大型聖堂,社區內也有些小巧的教堂,適合想舉行小型婚禮的新人,讓親人好友在親切溫馨的環境氣氛下,見證自己的人生大事。

在粉嶺,有一座被列為三級歷史建築的天主教教堂——聖若瑟堂。從正門進入教堂範圍,會先經過寬敞的聖堂廣場和木製的耶穌十字架像,才到達主樓建築。從外觀上看,由磚紅色屋頂和石牆建成的舊翼主樓,有點點歐式鄉村教堂的味道,牆身使用本地花崗石材,並以人手琢磨及砌成.....

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港 #GeoHongKong

#HongKongStoneAge #BarrenRock #香港山城 #香港地質 #香港建築 #花崗之城 #香港界石 #城中山丘 #香港郊野公園 #後山小徑 #擋土石牆 #石牆樹 #Stonewalltree #西營盤 #佐治五世公園 #堅尼地城 #科士街石牆樹 #中環 #PMQ #城隍街 #般咸道

石牆有樹

如果香港是一座山城,山城之內,再沒有擋土石牆和石牆樹的話,會缺失了什麼?

由石塊砌成的擋土牆,在早年規劃發展山多平地少的港島區時,起著異常重要的作用。為了在山坡開闢平地,興起道路及各種建設,港府早在十九世紀便開始累積擋土石牆的技術和經驗,不同年代的擋土石牆不但用上不同類型的石塊,砌牆的方式和技術亦十分多變

......

由石塊砌成的擋土牆,在早年規劃發展山多平地少的港島區時,起著異常重要的作用。為了在山坡開闢平地,興起道路及各種建設,港府早在十九世紀便開始累積擋土石牆的技術和經驗,不同年代的擋土石牆不但用上不同類型的石塊,砌牆的方式和技術亦十分多變

......

#就係香港 #BeingHongKong #港式飲食 #港式味道 #港式快餐店 #兩餸飯 #快靚正 #中環 #新興美食 #碟頭飯 #愛群快餐店 #炸雞髀 #炸雞翼 #彩虹邨 #彩虹邨街市 #住家菜 #香港小食 #平民美食

當「兩餸飯」無處不在,你仍會選擇傳統港式快餐嗎?

近年各區愈來愈多專售「兩餸飯」店舖,除了價錢,菜式種類動輒有十款以上,而大多數店舖都會將一盤盤菜式放在大門當眼位置,以林林總總的菜式去吸引途人。風氣所及,連連鎖西餅店亦推出兩餸飯盒去刺激生意。

不少打工仔或者街坊,午飯甚至晚餐,今日都會選擇光顧「兩餸飯」。但若要「快靚正」和「有得揀」,可有令你想起港式快餐店?......

難忘⋯⋯港式快餐

當「兩餸飯」無處不在,你仍會選擇傳統港式快餐嗎?

近年各區愈來愈多專售「兩餸飯」店舖,除了價錢,菜式種類動輒有十款以上,而大多數店舖都會將一盤盤菜式放在大門當眼位置,以林林總總的菜式去吸引途人。風氣所及,連連鎖西餅店亦推出兩餸飯盒去刺激生意。

不少打工仔或者街坊,午飯甚至晚餐,今日都會選擇光顧「兩餸飯」。但若要「快靚正」和「有得揀」,可有令你想起港式快餐店?......

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港 #GeoHongKong

#HongKongStoneAge #BarrenRock #香港山城 #香港地質 #香港建築 #花崗之城 #香港界石 #城中山丘 #香港郊野公園 #後山小徑 #行山 #BackyardTrails #WellBeing #窩仔山 #嘉頓山 #鴨仔山 #芙蓉山 #柏架山 #沈雲山 #Parksandtrails

隱秘的後山小徑

窩仔山/ 嘉頓山/ 鴨仔山/ 芙蓉山/ 沈雲山/柏架山....你可知道,它們有什麼共同之處?

這些分佈於不同地區的後山小徑(Backyard Trails),大部分位於市區與郊野之間的綠化帶,緊鄰密集住宅區,卻因為入口隱密而常常被忽略。但熟悉的居民、行山者和退休人士常在此散步、聊天、鍛鍊、乘涼,甚至晾衣曬陳皮,成為獨特的社交與休憩場所,為周邊密集的社區帶來喘息空間,有助居民舒緩生活壓力 .....

#就係香港 #BeingHongKong #香港交通 #通行香港 #公共交通工具 #巴士 #巴士站 #香港巴士 #灣仔 #舊灣仔警署 #國際調解院 #入境事務大樓 #北角 #新光戲院 #九龍城 #美東邨 #觀塘 #翠屏河 #黃大仙 #龍翔官立中學 #香港地標 #集體回憶

巴士站的名稱,每一個都「名副其實」嗎?

現時在街上等巴士,很多巴士站牌下都會附加上編號及QR code,好讓乘客更清楚知道巴士站的位置,以減少排錯隊或落錯站的情況發生。不過在日常生活當中,相信大部分乘客仍以巴士站名而不是編號作為記認。但你有沒有思疑過,巴士站名從何而來?又可有留意巴士站名稱的變化?

香港的公共巴士服務始於1921年,距今已逾百年,隨著年代及城市規劃的改變,不少巴士路線和巴士站的分佈,多年來亦已改頭換面......

香港的公共巴士服務始於1921年,距今已逾百年,隨著年代及城市規劃的改變,不少巴士路線和巴士站的分佈,多年來亦已改頭換面......

#就係香港 #BeingHongKong #香港歷史 #香港戰爭歷史 #鐵鳥凝視 #日佔時期 #航拍 #航拍機 #無人機 #歷史建築 #深水埗 #深水埗警署 #饒宗頤文化館 #深水埔公立醫局 #寶血醫院 #尖沙咀 #威菲路軍營 #旺角 #廣華醫院 #東華三院文物館 #油麻地天后古廟 #前南九龍裁判署 #聖安德烈堂 #前九龍英童學校 #歷史古蹟

80年前,未有航拍機之前的「航拍香港」

航拍技術在21世紀已不是什麼新鮮事,手持搖控器,便可以輕易地將無人機飛上天,即時從螢幕看到獨特的攝影角度。但在半個世紀之前,航拍卻非普通人可以接觸,航拍也有特殊的目的,當中更主要作軍事用途。

回到上世紀40年代,日佔時期的香港,留下了不少由日軍與盟軍的航拍紀錄,讓人得睹戰雲密佈下的香港城市面貌。當時的香港是日軍後勤基地,因此成為盟軍發動空襲的主要目標......

80年前,未有航拍機之前的「航拍香港」

航拍技術在21世紀已不是什麼新鮮事,手持搖控器,便可以輕易地將無人機飛上天,即時從螢幕看到獨特的攝影角度。但在半個世紀之前,航拍卻非普通人可以接觸,航拍也有特殊的目的,當中更主要作軍事用途。

回到上世紀40年代,日佔時期的香港,留下了不少由日軍與盟軍的航拍紀錄,讓人得睹戰雲密佈下的香港城市面貌。當時的香港是日軍後勤基地,因此成為盟軍發動空襲的主要目標......

#就係香港 #BeingHongKong #香港海岸線 #金鐘 #灣仔 #香港島環島徑挑戰202526 #港島環島徑 #步尋山海 #徑續古今 #襟章 #HKCTC202526 #HongKongCTC #HongKongIslandCoastalTrail #Trekalongtheshore #Venturethroughtime #pins

我們和海岸的距離

沿著石頭碎片去追溯,用腳步去體驗,我們和海岸的距離!

經常說香港三面環海,但平日大家多習慣將海港視為由冷氣間及落地玻璃幕牆看出去的一道美麗風景。剛剛經歷了十號颶風樺加沙吹襲,目睹了多個地區如長洲、將軍澳、杏花村、鯉魚門和大澳等沿海地區,受到巨浪襲捲和漲潮淹浸的景象後,又可有改變大家對於海岸線的日常印象?當颱風和巨浪退去,城市又恢復正常運作後,又可會令你想更加了解,我們與海岸的距離有多近.....

#就係香港 #BeingHongKong #中秋節 #中秋生果 #油麻地 #果欄 #應節生果 #沙田柚 #碌柚 #文旦柚 #日本提子 #香印提子 #晴王提子 #日本生果 #菱角 #富有柿 #芝麻柿 #楊桃 #水蜜桃

中秋水果之選

是日中秋,除了月餅和湯圓,你已準備好應節生果嗎?

香港人愛吃生果的程度可能超乎你所想。2024年,本港人均吃掉的生果足足有71公斤,當中蘋果、梨和橙是人氣三甲,光是這三款生果已佔本港生果總留用進口量(進口量減轉口量)的一半。不過來到中秋節,受歡迎的則「另有其果」。

中秋節最特別的應節生果應屬菱角,可惜愈來愈罕有,甚至被戲稱為「傳說中的中秋食物」。楊桃也是買少見少,在油麻地果欄也並非每檔都有售......

香港人愛吃生果的程度可能超乎你所想。2024年,本港人均吃掉的生果足足有71公斤,當中蘋果、梨和橙是人氣三甲,光是這三款生果已佔本港生果總留用進口量(進口量減轉口量)的一半。不過來到中秋節,受歡迎的則「另有其果」。

中秋節最特別的應節生果應屬菱角,可惜愈來愈罕有,甚至被戲稱為「傳說中的中秋食物」。楊桃也是買少見少,在油麻地果欄也並非每檔都有售......

#就係香港 #BeingHongKong #港式飲食 #港式快餐店 #茶餐廳 #碟頭飯 #豉油西餐 #麥當勞 #巨無霸 #急口令大賽 #扭扭通粉早餐 #重回1975年的起點 #銅鑼灣 #百德新街 #50YearsOfLov #imlovinit50週年展 #西九文化區 #藝術自由空間

當美式融入港式.....

提起快餐,你可能會想起到附近茶餐廳,或是光顧連鎖快餐店,在短時間及可以負擔的預算下,享用早午甚至晚餐——香港生活節奏急速,如何在有限時間下,找間「平靚正」的餐廳「食個快飯」,無論是半世紀前者或者今,都是大部分人的生活日常。

早在六、七十年代,香港已經有快餐店。在六十年代隨著香港經濟起飛,各行各業迅速發展,同時亦帶動了飲食上的新潮流。除了製造業,因為貿易、銀行等等興盛發展,更多人加入「白領」行列......

#就係香港 #BeingHongKong #香港法定古蹟 #香港歷史建築 #歐式建築 #中環 #半山區 #梅夫人婦女會 #青年宿舍 #山頂纜車 #花園道 #美國領事館 #聖若瑟教堂 #香港工藝 #銅器工藝

昔日半山,有一家專為女性而設的青年宿舍

沿著花園道上半山,前往山頂纜車站途中,在美國領事館對面,會看見一座三層高的歐式大宅,便是1916年落成的梅夫人婦女會@thehelenamay_hk。早在二十世紀初開始,這裡便為來港工作的歐籍單身婦女提供住宿。

梅夫人婦女會沿用了愛德華古典復興建築風格,呈凹字形的主樓入口處,弧形拱門上不但刻有「The Helena May」字樣,兩旁又有花形雕刻。兩條對稱的圓柱,以及建築頂層的窗戶之間,亦刻有不同的流蘇裝飾 ......

梅夫人婦女會沿用了愛德華古典復興建築風格,呈凹字形的主樓入口處,弧形拱門上不但刻有「The Helena May」字樣,兩旁又有花形雕刻。兩條對稱的圓柱,以及建築頂層的窗戶之間,亦刻有不同的流蘇裝飾 ......

#就係香港 #BeingHongKong #通行香港 #城市規劃 #香港道路 #維港 #日落 #日落大道 #香港日落 #東區走廊 #觀塘繞道 #屯門公路 #青山公路 #落日飛車 #火燒雲

說起落日飛車,你會想起⋯⋯?

迎著黃昏暮色在海岸公路上奔馳,彷彿是公路電影才會出現的畫面;但在現實生活中,香港夏末初秋時節不時會出現「火燒雲」的壯觀景象,每日放工時分,我們都有機會乘搭「落日飛車」,在車程中欣賞沿路的海景日落。

香港擁有悠長的海岸線,歷年來因為多番填海,又為了緩慢路面交通擠塞,而在維港兩岸以至通往新界地區的沿海地帶,建造了多條連接各區的高速公路。自1978年屯門公路,亦即香港首條高速公路開通後,全港現時已有20條高速公路,且大多沿著海岸線延伸,讓車輛可以避過市中心的車水馬龍和密集的民居,快速通行至其他地區......

#就係香港 #BeingHongKong #香港建築 #香港設計 #港式美學 #紙皮石 #水泥花磚 #巴基斯坦 #卡拉奇 #tesseratile #encaustictile #工藝 #本土工藝 #繁磚絮語 #小誌 #紀錄片 #地磚 #公共屋邨 #茶餐廳 #港鐵

#就係香港 #BeingHongKong #香港建築 #香港設計 #港式美學 #紙皮石 #水泥花磚 #巴基斯坦 #卡拉奇 #tesseratile #encaustictile #工藝 #本土工藝 #繁磚絮語 #小誌 #紀錄片 #地磚 #公共屋邨 #茶餐廳 #港鐵 港式紙皮石 VS 巴基斯坦水泥花磚

一磚一瓦,如何塑造獨一無二的城市肌理?

常見於屋邨和唐樓的紙皮石,近年晉身成為香港文化象徵之一,勾起不少港人對於舊時代的記憶和想像。而遠在巴基斯坦卡拉奇,水泥花磚亦有異曲同工的意義。

儘管香港有逾二萬四千巴基斯坦人居住(2021人口普查數字),卻鮮有人會聯想到香港和巴基斯坦的共通點(香港經常與新加坡比較,巴基斯坦則多與印度對照)。然而香港的紙皮石(tessera tiles)與巴基斯坦的水泥花磚(encaustic tiles),雖分處兩地,在歷史、應用、圖案設計到工藝技術,卻共享著相似的命運 .....

#BeingHongKong #就係香港 #香港社區 #香港街道 #城市散步 #大角咀 #毛孩 #流浪狗 #貓珊 #大耳嘴角 #繪本故事 #轉角 #九龍殯儀館 #鐵樹街 #大角咀郵政局 #富多來新邨 #富多來商場 #福全街 #大角咀洪聖廟 #大角咀街市 #中華基督教會基全小學 #櫸樹街 #福全街

跟著牠,在大角咀流浪.....

暴風雨之中,可有令你想念起在街上流浪的動物?可有想過,牠們也是社區的一份子,甚至發揮著連繫街坊的角色?

由奧海城二期出發,在鐵樹街休憩處到大角咀郵政局之間,可以見到不同小店,茶餐廳、餅店、寵物用品店、髮型屋、洗衣店等等聚集兩旁,鄰近的富多來新邨更有舊式商場購物中心,空氣中夾雜著炒菜的油煙味、麪包的牛油味和洗衣店的洗衣液香氣。從福全街繼續步行,會經過大角咀洪聖廟、大角咀街市、中華基督教會基全小學,以及五金舖、維修車房及鋼材店的店鋪,氣味與鐵樹街一帶截然不同......

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港#GeoHongKong

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港秋季號 #造城香港#GeoHongKong#HongKongStoneAge #BarrenRock #香港山城 #香港地質 #香港建築 #花崗之城 #香港界石 #城中山丘 #香港礦場 #打石業 #客家人 #九龍四山 #馬鞍山 #宋皇臺 #啟德 #石牆樹 #香港郊野公園 #紙本書

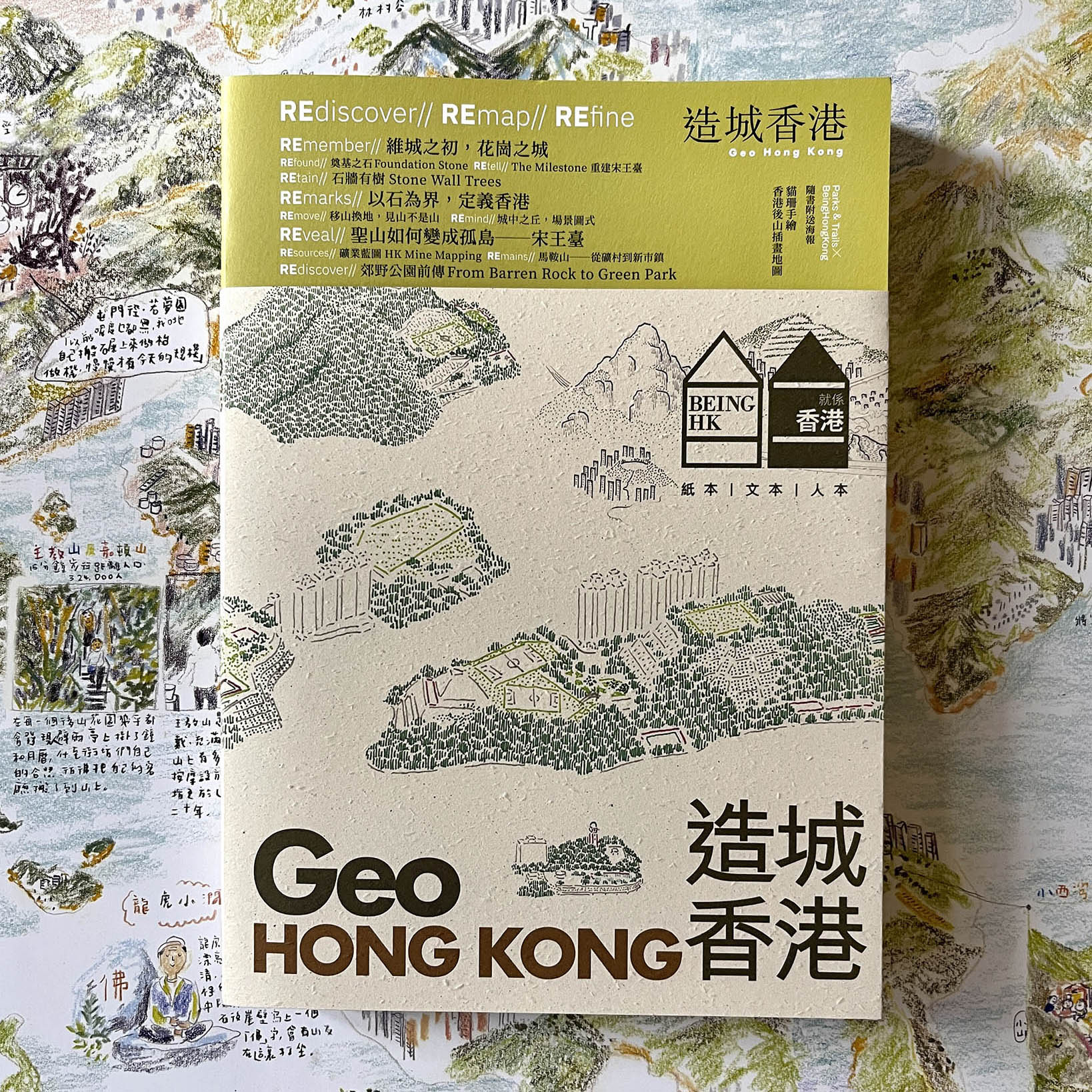

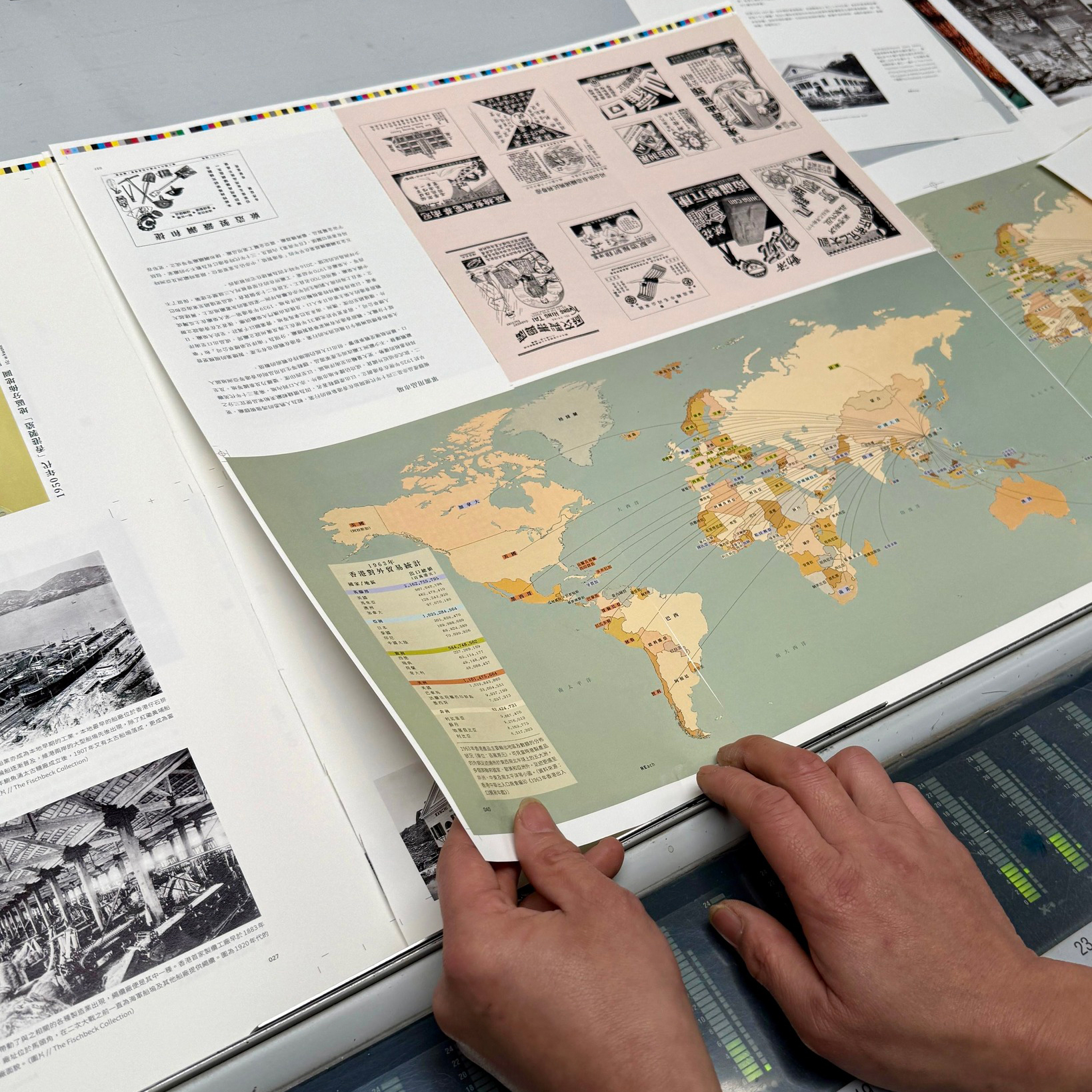

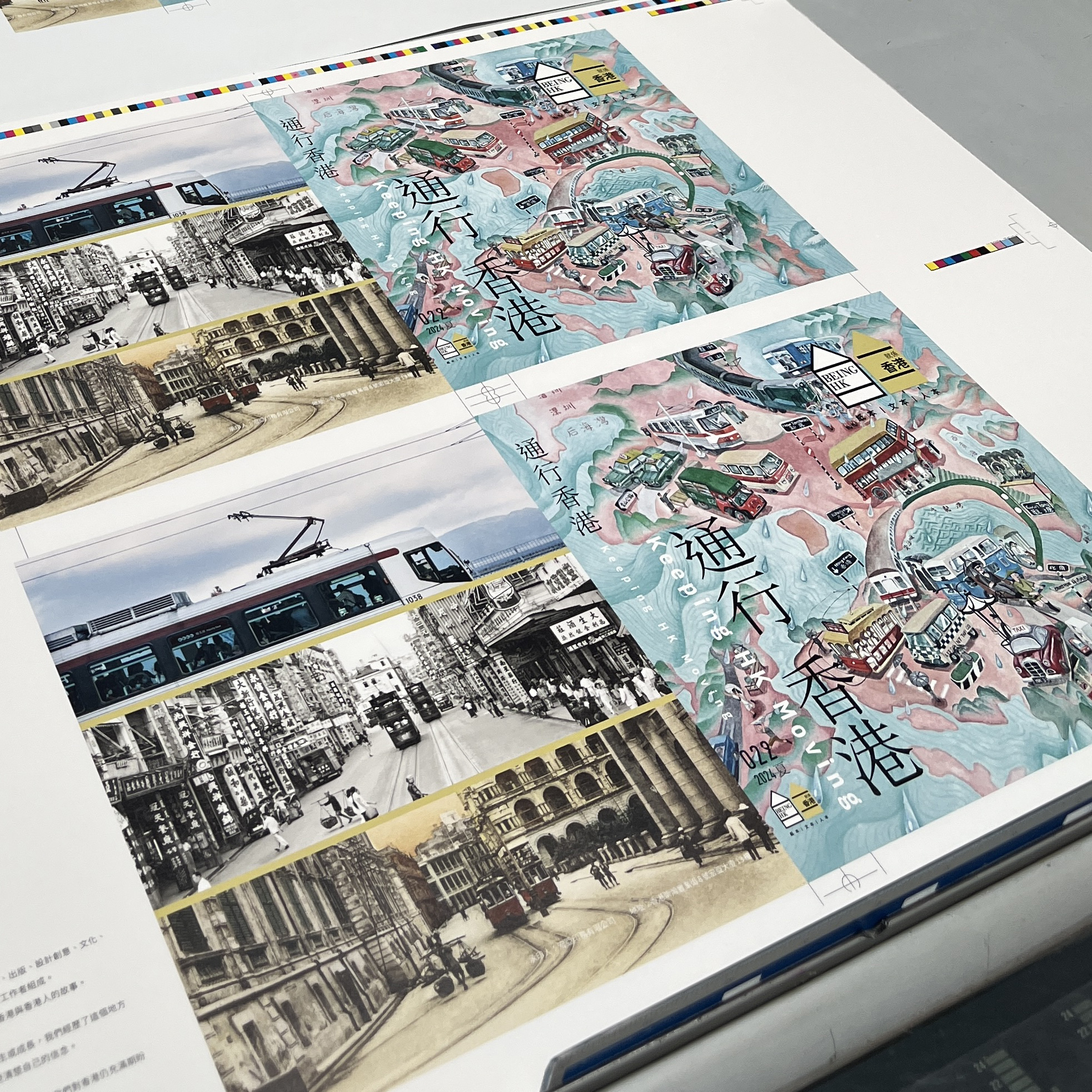

如何用紙張去呈現石頭的質感?

在當下,仍然喜歡紙本書的讀者,除了內容,大抵都會對裝幀設計和用紙有一份期待。一本書拿上手時, 除了書的主題和封面設計,重量和手感亦是構成整體閱讀經驗的重要元素。

《就係香港》作為一本每三個月出版一期的季刊,經常會被好奇或關心我們的讀者問及選紙時的考量。由創刊早期對於紙質作出的不同實驗,累積經驗後,選出數種常用的紙張去呈現書中不同章節的內容(細心的讀者可能會留意在每期版權頁內,我們都會列出了當期使用的紙章),每季也會因應不同主題,而選用一至兩種不同的紙張,去營造不同的氛圍.....

#就係香港 #BeingHongKong #羅氏針織工作室 #羅氏集團 #羅氏針織 #針織 #香港針織 #香港工藝 #DX設計館 #香港製造 #紡織業 #LawsKnitters #香港展覽 #展覽 #香港設計

一根根紗線,連結過去和現在⋯⋯

針織是一門技巧複雜的工藝。由無變有,靠的是一條條紗線的交織。這個道理,其實不只應用在針織之上,歷史、文化、社會結構,都是因為互相交織,才有了今天的模樣。

在半世紀之前,紡織業是支撐香港經濟的重要工業,尤其在七十年代末、八十年代初期,香港是全球第三大紡織品出口地。在高峰時期,單是紡織業的就業人數就多達十萬人,甚至因人手不足而要輸入外勞。奈何步入八十年代,因內地實行改革開放,令工廠陸續北移,香港紡織業的輝煌亦從此褪色 ......

在半世紀之前,紡織業是支撐香港經濟的重要工業,尤其在七十年代末、八十年代初期,香港是全球第三大紡織品出口地。在高峰時期,單是紡織業的就業人數就多達十萬人,甚至因人手不足而要輸入外勞。奈何步入八十年代,因內地實行改革開放,令工廠陸續北移,香港紡織業的輝煌亦從此褪色 ......

#就係香港 BeingHongKong #香港社區 #深水埗 #長沙灣 #新天書業 #天悦廣場 #青山道 #二手書店 #中小學教科書 #打書釘 #三朋書店 #渣華道 #六七暴動 #宵禁令 #二手課本 #武俠小説 #經典文學 #華聲戲院 #聯邦戲院 #福榮街官立小學 #九龍工業學校 #營盤街 #元州街 #九江街

50年來,為同學服務⋯⋯

剛開學不久,你還記得讀書時期的教科書在哪裡買嗎?

位於長沙灣青山道天悦廣場對面,可以看見一間漆上白底紅字的手寫字牌匾,寫著「新天書業」二手書店的街坊老店,當中「課本」二字尤其搶眼,老闆趙炎桐先生也在收銀處旁邊貼了「買賣課本」的橫幅。

不過,當你步進書店,會發現店裡滿滿都是二手書籍,數量之多,書架早已容納不下......

#就係香港 #BeingHongKong #香港社區 #太子 #花墟 #濠苑茶餐廳 #濠苑 #雀仔街 #雀仔公園 #茶餐廳 #撚雀 #養雀

#就係香港 #BeingHongKong #香港社區 #太子 #花墟 #濠苑茶餐廳 #濠苑 #雀仔街 #雀仔公園 #茶餐廳 #撚雀 #養雀 雀仔街前,有間雀友茶餐廳⋯⋯

在太子道西,有間仍能提籠掛鳥的茶餐廳。

沿著太子道西往窩打老道方向走,經過花墟,臨近雀鳥花園之前,會途經一間門面樸實的濠苑茶餐廳,驟眼看僅以為是一間頗有懷舊風味的茶記而不以為意,但此處其實內有乾坤,也是一眾雀友的聚腳點。

濠苑的內部結構一目了然,長方型的齊整格局,兩旁設有卡位,中間數張方枱,向內望是水吧和神枱。擺設與普遍的舊式茶餐廳似乎別無二致,但定睛一看會發現兩旁卡位的頭頂有一條幼細鐵管,這是給一眾雀友掛上雀籠的設計,也是濠苑的特別之處.....

#BeingHongKong #就係香港 #浸沉式體驗 #虛擬實景 #ArtBaselHK #故宮文化博物館 #香港知專設計學院 #香港藝術展覽 #ASMR #感官體驗 #身心靈療癒 #黃進曦 #麥理浩徑 #張施烈 #香港出版 #蜂鳥出版

#BeingHongKong #就係香港 #浸沉式體驗 #虛擬實景 #ArtBaselHK #故宮文化博物館 #香港知專設計學院 #香港藝術展覽 #ASMR #感官體驗 #身心靈療癒 #黃進曦 #麥理浩徑 #張施烈 #香港出版 #蜂鳥出版 觀看藝術的藝術

藝術可以怎樣看,或者看什麼,其實由你決定?

近年的大型藝術展覽,常見有「浸沉式體驗」(immersive experience),在空間中加入了不同效果,例如「虛擬實景」(Virtual Reality)和投影技術,讓參觀者在觀賞作品之外,也可以用聽覺、觸覺等等的方式與作品「互動」和交流,為大眾帶來獨特的參與體驗。

資深藝術顧問伍常(Heiman)@heimanomics 解釋,藝術向來予人嚴肅的形象,可能跟四面白牆的展覽空間有關,因為這樣的空間在日常生活中並不常見.....

#BeingHongKong #就係香港 #煲電話粥 #公眾電話亭 #撥個輪 #香港電話公司 #固網電話 #長途電話 #傳呼機 #call機 #電話單 #電話簿 #黃頁 #香港展覽 #香港舊物 #收藏家

當打電話成為歷史

還記得在屋企「煲電話粥」的時光嗎?

在手機未普及之前,若要連繫朋友,便要靠家中或公眾電話。只要按下朋友的電話號碼,聽著電話裡頭「嘟嘟」聲等待另一邊接聽,不消一會兒便能夠聽到熟悉的聲線在耳邊出現,甚至可以同時連接幾位人一起聊天,一聊便是數小時。隨著手機及互聯網在九十年代至千禧年後日漸普及,用固網電話「煲電話粥」亦變成回憶一種。來到今天,「手機」的主要功能更不在於「打電話」,而是上網。傳統「電話」亦成為歷史一部分 ......

#就係香港 #BeingHongKong #香港社區 #慈雲山 #觀音廟 #慈雲閣 #十八層地獄 #虎豹別墅 #萬金油花園 #香港廟宇 #廟 #靈牛事件 #宗教多元 #宗教旅遊

#就係香港 #BeingHongKong #香港社區 #慈雲山 #觀音廟 #慈雲閣 #十八層地獄 #虎豹別墅 #萬金油花園 #香港廟宇 #廟 #靈牛事件 #宗教多元 #宗教旅遊慈雲山上,有個十八層地獄

旅行時會參觀神社、教堂、聖城等宗教場所;那麼在香港,你又有沒有考慮把本地廟宇列入旅遊清單?

在香港,有一座山叫作Temple Hill,其實就是慈雲山。公眾熟知的「慈雲山」主要是位於山腰的大型住宅社區,背靠的山峰「慈雲山」亦是九龍群山之一。在這座Temple hill上,有多家廟宇依山而建,當中的觀音廟更早於1853年便落成,相傳是「慈雲山」之名的來源。比觀音廟更靠近山下民居的慈雲閣,雖不及觀音廟和下方建於1948年的法藏寺歷史悠久,但亦一同見證了整個慈雲山的變遷.....

#BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025夏季號 #HongKongWearables #穿著香港 #HongKongDressDecode #HongKongFashion #再見針黹 #ReSewForFuture #車衣故事 #車衣文化 #SlowStitch #SlowStitchNomad #TobyCrispy #TheTimeTailor #夕拾 #缝補寶 #約好村莊 #香港時裝 #香港製衣業 #香港展覽 #啟德AIRSIDE

你的回憶當中,也有衣車嗎?

從前香港,人們大多會在過新年前請裁縫訂造衣服,衣服穿舊了便修補,便可以再穿上。七十年代後工廠開始大規模生產成衣,售價比度身訂造的衣服更便宜,加上款式多樣,成衣開始變得更普及。

但成衣只有標準尺碼,當時人們仍會託裁縫幫手改衣及修補衣物,令衣服更稱身也更耐用。加上七八十年代香港出口成衣業十分興盛,不少家庭婦女都為在家中添置衣車,為工廠做外發加工,幫補家計 ......

但成衣只有標準尺碼,當時人們仍會託裁縫幫手改衣及修補衣物,令衣服更稱身也更耐用。加上七八十年代香港出口成衣業十分興盛,不少家庭婦女都為在家中添置衣車,為工廠做外發加工,幫補家計 ......

#BeingHongKong #就係香港 #活字印刷 #活版印藝 #鑄字 #香港印刷 #香港社區 #大角咀 #快樂印刷公司 #博文街 #中環 #達興鑄字公司 #香港印藝 #傳統工藝 #執字粒 #香港字 #香港老店

#BeingHongKong #就係香港 #活字印刷 #活版印藝 #鑄字 #香港印刷 #香港社區 #大角咀 #快樂印刷公司 #博文街 #中環 #達興鑄字公司 #香港印藝 #傳統工藝 #執字粒 #香港字 #香港老店 執一粒字,留一份社區記憶

位於大角咀博文街的快樂印刷公司,隨著店主關榮焯先生日前宣佈退休,預計在九月中後的日子光榮結業,不少人感嘆再有老店結束營業,傳統行業技術難以繼承,紛紛趁著店子最後營業的日子,特意前來「執字」留念;也有人希望保留一整套執字粒工具,珍藏活字印刷的歷史印記。

作為現時本港碩果僅存的活字印刷公司,「快樂印刷」的名字,總是會讓人聯想到西西小說《我城》內那個簡單質樸的地方,以及那些單純並勤快地過日子的人。打開快樂印刷公司的趟門,步入店面,雖然印刷機器已不再啟動,但店內仍瀰漫著一陣陣油墨味......

#就係香港2025夏季號 #HongKongWearables #穿著香港 #HongKongDressDecode #HongKongFashion #BeingHongKong #就係香港 #香港製造 #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導 #金綸服裝 #水手服 #長衫校服 #開學日 #9月1日 #香港學校

今日開學

無論你是搭校巴、由爸爸媽媽親自接送,或者步行返學,即使書包很沉重,上樓梯或斜坡的路也毫不輕鬆,但若干年後,當你無論在9月1日或者其他星期一,都只有Monday Blue,身心還未完全恢復過來,眼前卻有著做不完的工作,說不出的壓力在等著,你可能仍然會記得,甚至會記掛,小時候開學日的這一天......

#就係香港 #BeingHongKong #rexkoo #港漫 #香港漫畫 #香港繪畫 #香港漫畫 #香港展覽 #毛人 #毛記錄 #城寨誌異 ##末世 #極端天氣 #深水埗 #parallelspace #香港文化 #香港展覽

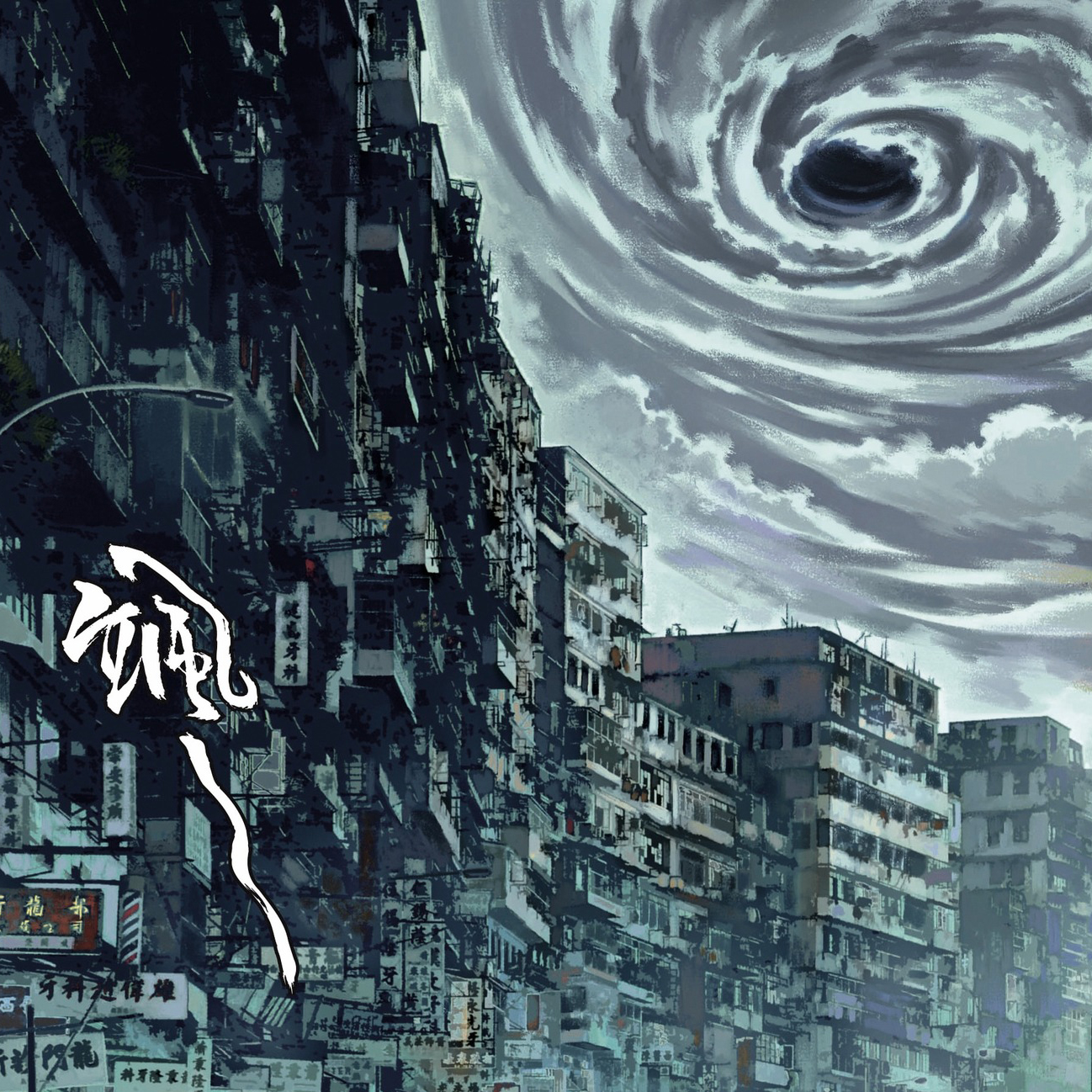

冰河時期的香港

早陣子黃紅黑雨警示齊發,又差不多每星期都有颱風消息,除了造成生活上的不便,可有令你對極端天氣帶來的影響有更深刻感受,甚至有末世的感覺?

猶記得,2018年超強颱風「山竹」吹襲香港後,不少被吹塌的樹和泥濘擋了去路。本地漫畫家 Rex @rexkoo當時適值在颱風登陸前回到香港,眼見「山竹」之後市面一片狼藉,市民上班上學路上困難重重,工人需要花大量時間清理路面障礙物,這般光景令他反思 ......

#就係香港 #BeingHongKong #香港飲食文化 #港式飲式 #傳統茶樓 #飲茶 #新鮮出爐 #點心 #蓮香樓 #中環 #襟江酒家 #旺角 #飲茶文化 #一盅兩件 #香港文化

#就係香港 #BeingHongKong #香港飲食文化 #港式飲式 #傳統茶樓 #飲茶 #新鮮出爐 #點心 #蓮香樓 #中環 #襟江酒家 #旺角 #飲茶文化 #一盅兩件 #香港文化 當懷舊成為潮流.....

老派港式飲茶文化, 正在復活?

近年不斷傳出「老字號」茶樓相繼結業的消息,不少食客亦會趁結業前再次光顧,緬懷舊日和親友相聚飲茶的時光。但與此同時,也有主打懷舊的茶樓,重新開業,聘請傳統點心師傅「坐鎮」,即場新鮮製造各種點心小菜,吸引食客回味港式飲茶的氣氛。

早在二十世紀初,早上去茶樓「一盅兩件」,已成為本地華人生活的一部分,飲茶更成為大眾市民社交生活,或者商家傾談生意的場合一種......

#BeingHongKong #就係香港 #香港製造 #Madeinhongkong #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #服裝指導 #美術指導 #金鐘海富中心 #西裝 #SavileRow

Relive,長衫再造

在華麗的長衫背後,裁縫的故事,卻半點都不華麗。

六七十年代,香港步入經濟起飛的現代都會之路,無論是職業女性或家庭主婦,年輕女孩或者成熟婦女,總會穿著剪裁合度的長衫。荷李活電影如《蘇絲黃的世界》等,片中女主角亦大都穿上貼身長衫,令長衫成為了「香港就是東方」Oriental is HK 的經典icon。

但自七八十年代開始,社會愈來愈西化,長衫亦由大眾衣著變成了少數人的選擇 ......

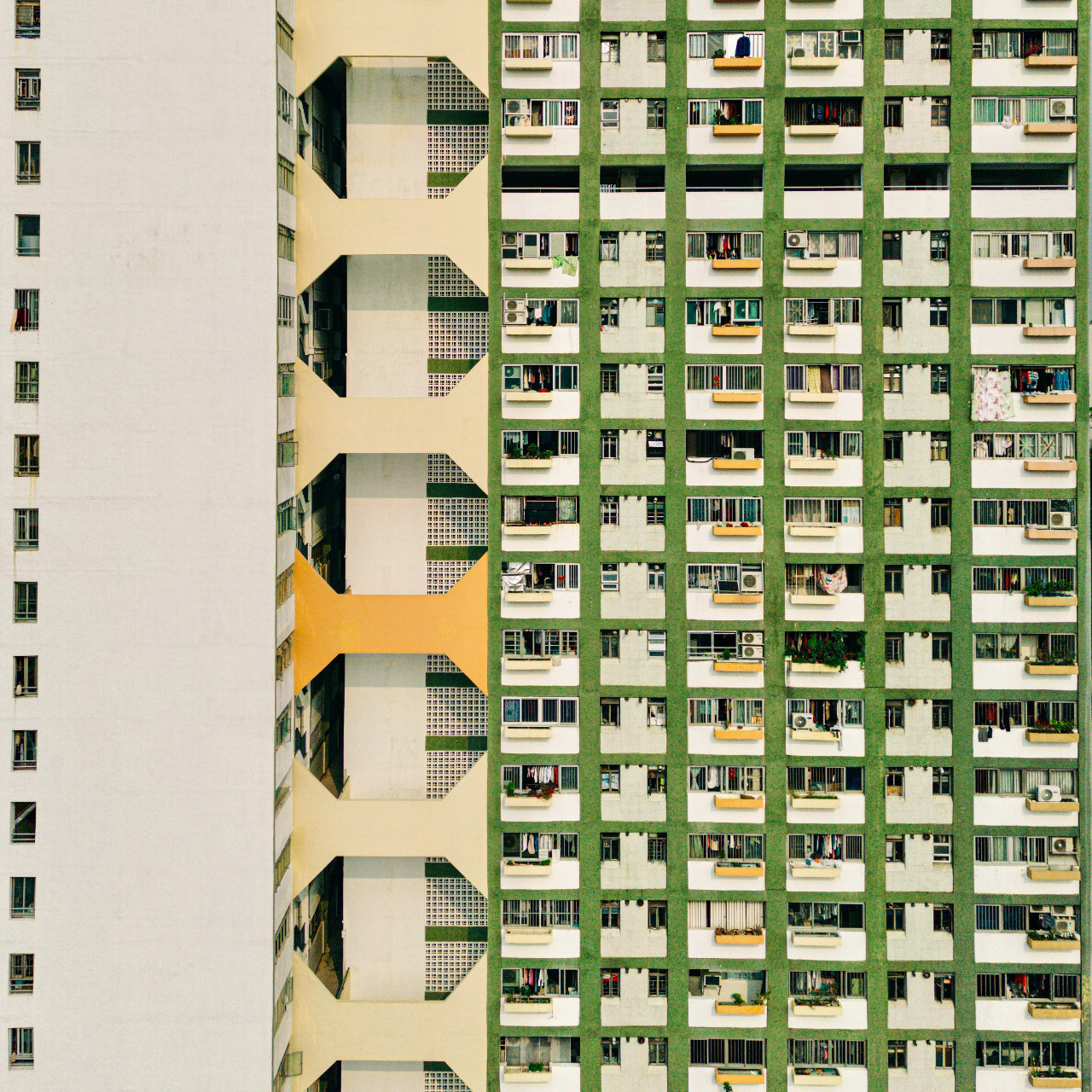

#就係香港 #BeingHongKong #香港攝影 #香港攝影師 #維港 #海霧 #香港霧景 #石塘咀 #山道天橋 #荃灣 #象山邨 #香港公屋 #陽明山莊 #太古城 #國際建築攝影大賽2025 #Architecture Photography Awards2025 #APA2025

#就係香港 #BeingHongKong #香港攝影 #香港攝影師 #維港 #海霧 #香港霧景 #石塘咀 #山道天橋 #荃灣 #象山邨 #香港公屋 #陽明山莊 #太古城 #國際建築攝影大賽2025 #Architecture Photography Awards2025 #APA2025 城市總有驚喜

每天生活在這個地方,一切都看似很熟悉,你也會跟他一樣,對香港城市依然充滿期待,且不斷去發掘不同角度的美?

喜歡潮濕「回南天」時的香港,且拍下了瀰漫著海霧的維港,更因而獲得國際比賽獎項,攝影師Gary Ng @garyfive說,「香港可以有著如此美麗的風景等待被發掘。」這幅作品《Hong Kong in the Veil》,剛在國際建築攝影大賽2025 (Architecture Photography Awards) 獲得Urban Landscapes/ cityscapes 組別冠軍......

#就係香港 #BeingHongKong #港式飲食 #香港快餐店 #香港懷舊美食 #香港小食 #平民美食 #漢堡包 #熱狗 #炸雞脾 #burgerking #山頂 #凌霄閣 #美式快餐店 #港式漢堡包 #新泉快餐店 #大角嘴 #bolobolo #中環

#就係香港 #BeingHongKong #港式飲食 #香港快餐店 #香港懷舊美食 #香港小食 #平民美食 #漢堡包 #熱狗 #炸雞脾 #burgerking #山頂 #凌霄閣 #美式快餐店 #港式漢堡包 #新泉快餐店 #大角嘴 #bolobolo #中環 港式漢堡的味道

在不同年代,漢堡包都有不同的變化,哪一種才是你心目中的港式漢堡包?

近日傳出自八十年代開始進軍香港美式連鎖快餐店 Burger King ,將於8月底結束山頂凌霄閣的分店,僅餘機場禁區內的一間分店。隨著這類大型連鎖美式快餐店在香港市場的規模縮小,但坊間同時也出現多家新式漢堡專門店,是否意味著香港顧客的口味也一直在轉變?以前和現今的漢堡包,又有什麼不同?......

#就係香港 #BeingHongKong #香港藝術家 #藝術展覽 #集體回憶 #公共屋邨 #香港社區 #香港舊物 #JPSGallery #TheFutureVintageStore #peepxher #peep #her #jpsgallery

The Future Vintage

好天晾衫,黑雨都要晾衫。但身處在香港這個時空,洗衫和晾衫這種日常生活所需,有沒有與別不同的意義?

香港居住空間細小,室內空氣不夠流通,為了乾衣,從前的人除了把洗好的衣物掛在家裡晾乾,也會掛在屋外的走廊、樓梯、天台等的公共空間。在八十年代之前,一枝枝掛滿衣服伸出屋外的晾衫竹,隨風飄揚,更形成本地公共屋邨獨有的社區風景一種 ......

香港居住空間細小,室內空氣不夠流通,為了乾衣,從前的人除了把洗好的衣物掛在家裡晾乾,也會掛在屋外的走廊、樓梯、天台等的公共空間。在八十年代之前,一枝枝掛滿衣服伸出屋外的晾衫竹,隨風飄揚,更形成本地公共屋邨獨有的社區風景一種 ......

七周年。

2018年8月正式推出000試刊號,來到如今2025年8月,7年間一共出版26期季刊及2本結集,加起來,都放不滿書架的一格。

或者是我們做得太慢,又或是仍然做得不夠,只希望,對你而言,這並不是「聊備的一格」......

或者是我們做得太慢,又或是仍然做得不夠,只希望,對你而言,這並不是「聊備的一格」......

#BeingHongKong #就係香港 #香港製造 #Madeinhongkong #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #服裝指導 #美術指導 #香港電影美術學會

服裝指導的衣櫃

無論是靚衫或是爛衫戲,電影服裝指導對角色形象的塑造,都十分重要。

港產片一直與時裝潮流息息相關。八十年代《英雄本色》風靡一時的Mark哥大褸、或者《天若有情》中劉德華的華Dee牛仔褸配白波鞋;九十年代《古惑仔》系列中陳浩南們身上PVC反光西裝, 以至千禧年後各種青春電影中的MK Look等,不但突顯了故事角色的形象個性,亦反映出香港電影創作人,如何將西方八面的服飾潮流,融合到香港本地不同社會階層的人物角色身上......

港產片一直與時裝潮流息息相關。八十年代《英雄本色》風靡一時的Mark哥大褸、或者《天若有情》中劉德華的華Dee牛仔褸配白波鞋;九十年代《古惑仔》系列中陳浩南們身上PVC反光西裝, 以至千禧年後各種青春電影中的MK Look等,不但突顯了故事角色的形象個性,亦反映出香港電影創作人,如何將西方八面的服飾潮流,融合到香港本地不同社會階層的人物角色身上......

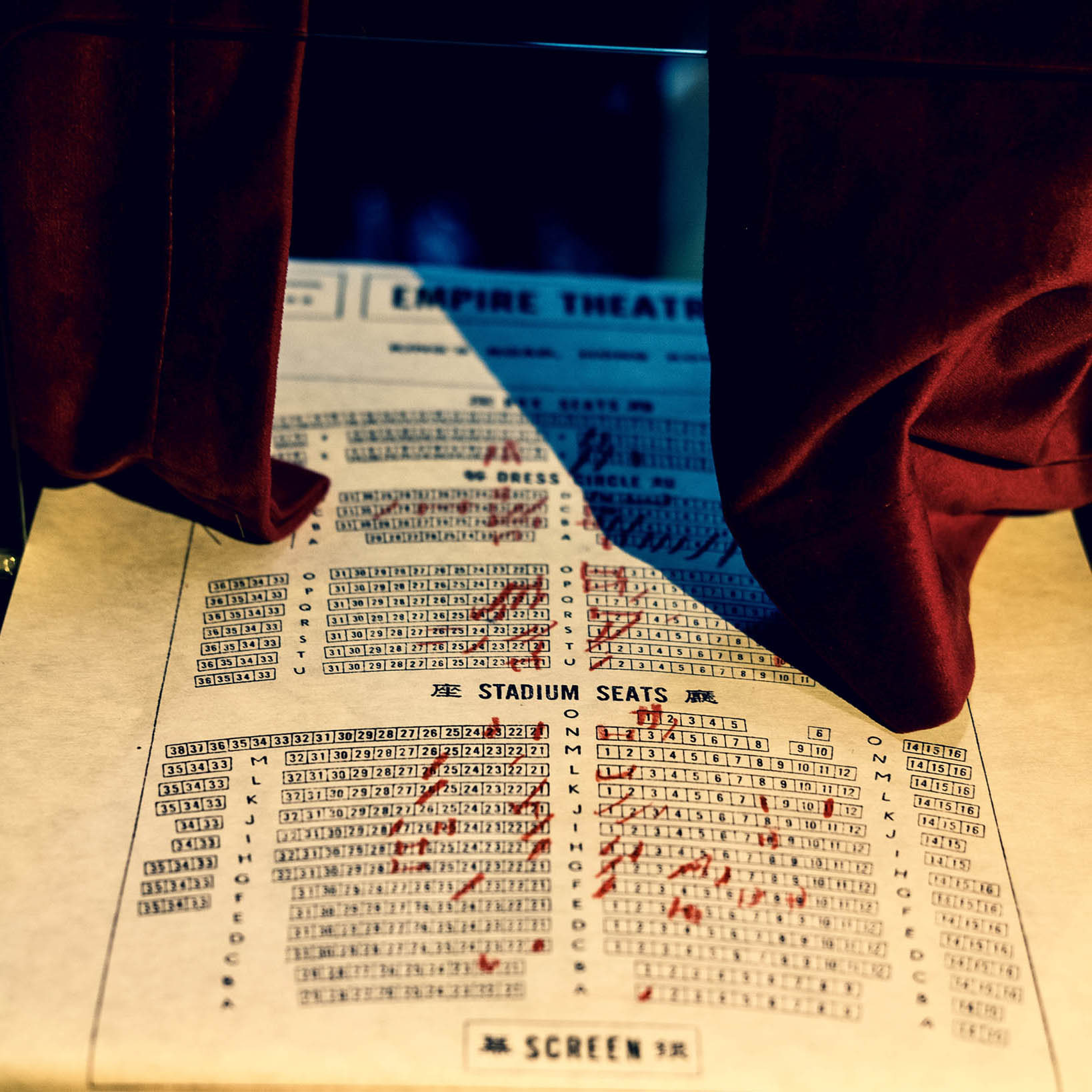

聚焦聲效

你最近去戲院看了什麼電影?買飛時除了考慮影院座位舒適度、屏幕大小之外,可有特意選擇有特別聲效體驗的場次?

目前仍在上映的荷李活賽車電影 《F1》吸引了不少觀眾入場。在香港,甚少有機會實地接觸賽車項目,往往只可靠觀看賽車節目及比賽影片,去感受競技時,車手速度之快,以及不同性質賽車所發出的引擎聲 ......

目前仍在上映的荷李活賽車電影 《F1》吸引了不少觀眾入場。在香港,甚少有機會實地接觸賽車項目,往往只可靠觀看賽車節目及比賽影片,去感受競技時,車手速度之快,以及不同性質賽車所發出的引擎聲 ......

#BeingHongKong #就係香港 #香港製造 #Madeinhongkong #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導 #社區地圖 #香港老店 #創意手作 #Fashionhub

#BeingHongKong #就係香港 #香港製造 #Madeinhongkong #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導 #社區地圖 #香港老店 #創意手作 #Fashionhub

深水埗 SSP Style

在結業浪潮之中,也包括了在深水埗經營數十年,那些曾經與香港成衣業息息相關的老店。位於深水埗基隆街的中華鈕扣,近日便貼出結業告示,將營業至9月15日。

當你步入這家專賣鈕扣的店舖時,見到那些裝在小盒仔內的貝母、牛角、金屬或者木材製成的鈕扣,相信都會感覺到,小盒子猶如百子櫃,小小一枚鈕扣,款式和質感也可以千變萬化......

當你步入這家專賣鈕扣的店舖時,見到那些裝在小盒仔內的貝母、牛角、金屬或者木材製成的鈕扣,相信都會感覺到,小盒子猶如百子櫃,小小一枚鈕扣,款式和質感也可以千變萬化......

#就係香港#BeingHongKong #香港製造 #香港展覽 #潮流文化 #打機文化 #任天堂 #紅白機 #格鬥遊戲 #集體回憶 #啟德站 #AIRSIDE #AIRSIDEGATE33

打機也是一種集體回憶。

外國論壇流傳過一個故事:父親去世多年後,兒子打開Xbox主機,玩起以前父子愛玩的賽車遊戲。他玩著玩著,發現遊戲原來保存了父親當年的賽車紀錄,單圈最高速紀錄會保存下來,變成幽靈車手,像父親奮力從後追逐着兒子。快要到終點,兒子卻猶豫起來,要是他刷新了賽車圈速紀錄,父親的舊紀錄便會消逝。他於是慢慢減速,在終點線前停下,讓父親「超越」自己。

他玩的不是遊戲,是遊戲世界裡無限復活的父子情......

#BeingHongKong #就係香港 #香港製造 #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導 #羅氏針織 #Tailormade #Madeinhongkong #利來呢絨行 #沙龍洋服 #美華時裝 #阮氏洋服 #福興洋服 #亞民興昌

#BeingHongKong #就係香港 #香港製造 #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導 #羅氏針織 #Tailormade #Madeinhongkong #利來呢絨行 #沙龍洋服 #美華時裝 #阮氏洋服 #福興洋服 #亞民興昌

Tailor made,手造時光。

經過了機械化大量生產,全球化市場無限擴張,來到今天人人仰望著AI人工智能將會如何改變人類的未來,手造的東西,尤其是衣服,還有什麼存在的條件?

照舊片中,隨便一張街上影的相,不論是哪一區的街道或商廈之間,布料舖、旗袍或者洋服店,都「緊有一間喺左近」。衣食衣食,衣和食同樣重要,也可以同樣講究 ......

活版印藝,如何「活」下去?

在活字印刷術最初出現的年代,無論是十一世紀的中國宋朝,或者十五世紀的歐洲,都大大改變了知識傳播的方式,以至世界上不同文化的影響力。但來到此時此刻,人們早已不用依靠活版甚至印刷術去掌握知識,我們的生活亦早已進入數碼科技主導、甚至被人工智能取代傳統工作的年代,但活版原來並沒有消失,更轉世成為工藝及藝術創作的表達方式

......

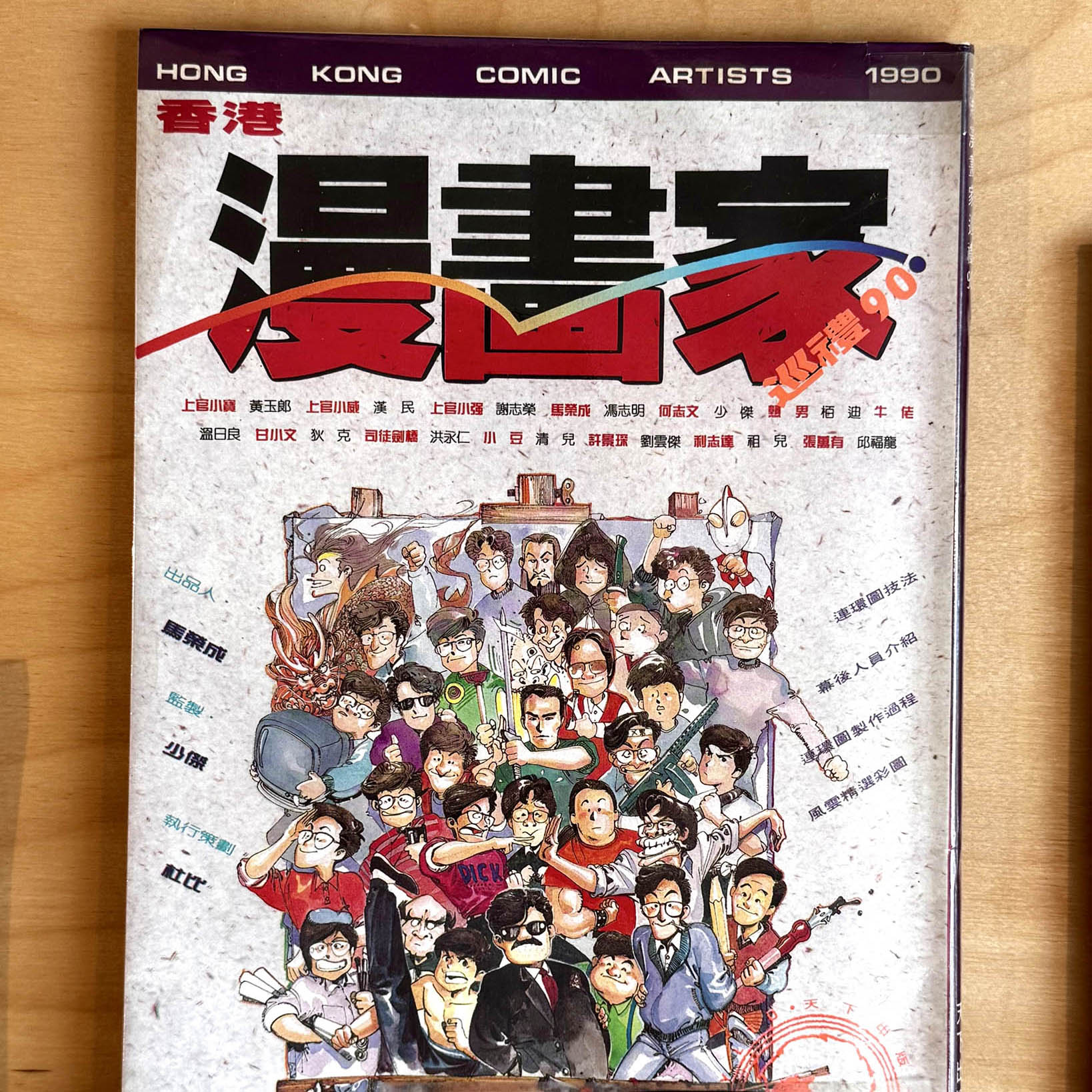

#Beinghongkong #就係香港 #香港漫畫 #香港漫畫家 #動漫創作 #漫畫zine #香港藝術中心 #ComixArtsFest2025 #HKAC #動漫藝術節2025 #CantMissIt #動漫基地 #ComixHomeBase #香港動漫電玩節2025

港漫精神不死

「一套作品最主要是給自己欣賞!」——漫畫家利志達在九十年代如是說。

那是香港漫畫被稱為群雄割據的年代,一個高度精密分工,題材以武俠、愛情、靈異掛帥,銷量瘋狂增長的商業年代。香港漫畫自70年代由黃玉郎《小流氓》奠定港漫黑社會及武打題材主導地位後,到80、90年代湧現新一批後起之秀如馬榮成和牛佬,馬榮城後來脫離玉郎機構推出《風雲》、牛佬則出版《古惑仔》,連同黃玉郎《龍虎門》百花齊放 ......

那是香港漫畫被稱為群雄割據的年代,一個高度精密分工,題材以武俠、愛情、靈異掛帥,銷量瘋狂增長的商業年代。香港漫畫自70年代由黃玉郎《小流氓》奠定港漫黑社會及武打題材主導地位後,到80、90年代湧現新一批後起之秀如馬榮成和牛佬,馬榮城後來脫離玉郎機構推出《風雲》、牛佬則出版《古惑仔》,連同黃玉郎《龍虎門》百花齊放 ......

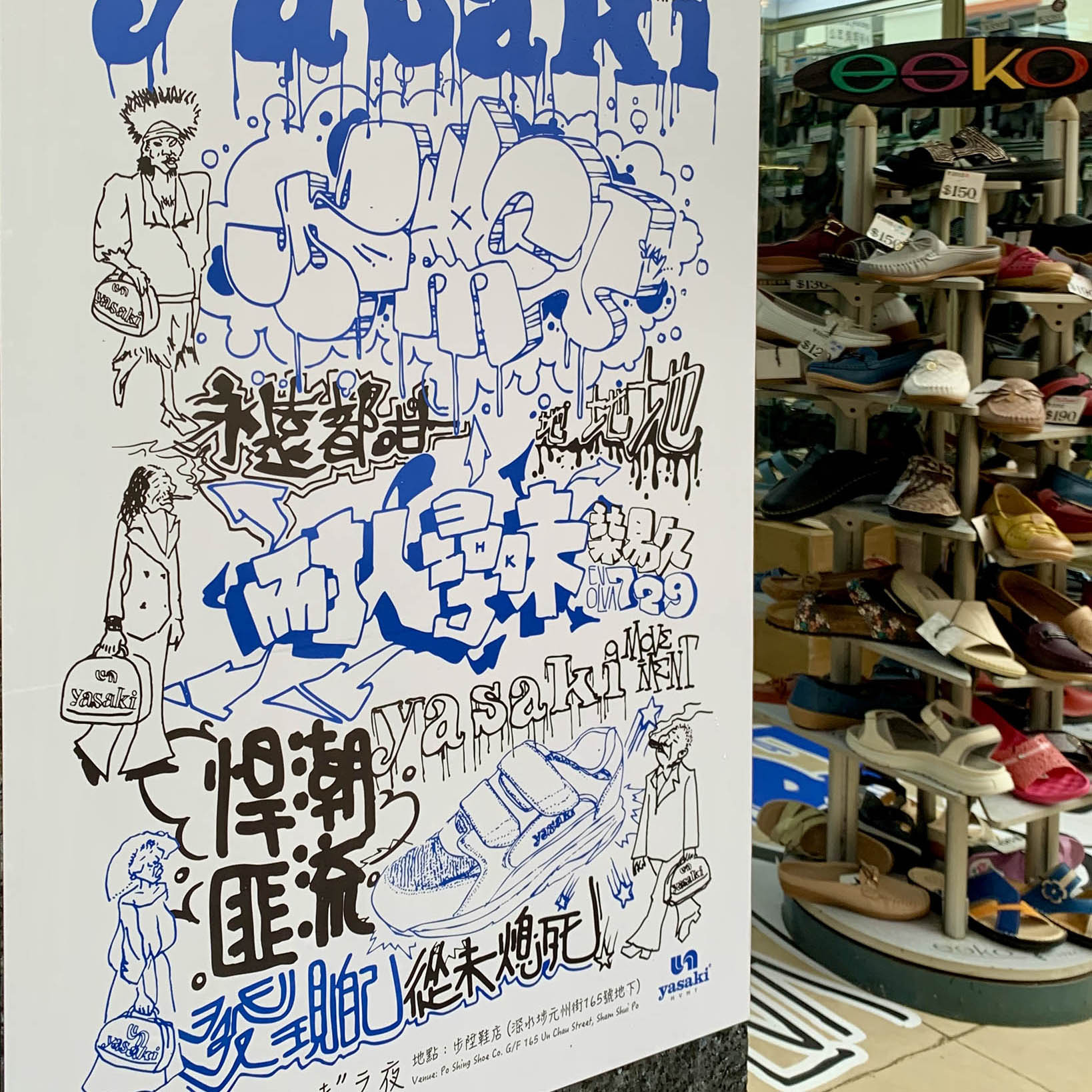

#就係香港 #BeingHongKong #香港製造 #MadeInHongKong #製衣業 #衣車王國 #本地品牌 # YorkJeans # Texwood #蘋果牌 #AppleJeans #Yasaki #潮流復刻 #步陞鞋店 #波鞋

#就係香港 #BeingHongKong #香港製造 #MadeInHongKong #製衣業 #衣車王國 #本地品牌 # YorkJeans # Texwood #蘋果牌 #AppleJeans #Yasaki #潮流復刻 #步陞鞋店 #波鞋

香港製造,仍然有價有市?

1960到1980年代,香港的工業發展高速增長,其中製衣和玩具等出口製品更在全球市場中佔去重要席位。當「香港製造」的標籤逐漸成為品質的代名詞,部分本地廠家除了為外國品牌做出口代工,更發展自家品牌,孕育出一些當時備受追捧的潮牌。例如以出產洗水石磨藍牛仔褲的Texwood 蘋果牌,和型格入時的 York Jeans 等,幾乎是當年年輕人必備的衣著,甚至可以一些外國大品牌如Levi’s等匹敵......

#BeingHongKong #就係香港 #香港製造 #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導 #羅氏針織 #羅氏針織工作室 #香港製造 #文創產業發展處 #又一山人#LawsKnitters #MadeinHongKong #香港建築 #怪獸大廈 #美荷樓

#BeingHongKong #就係香港 #香港製造 #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導 #羅氏針織 #羅氏針織工作室 #香港製造 #文創產業發展處 #又一山人#LawsKnitters #MadeinHongKong #香港建築 #怪獸大廈 #美荷樓 REcreate 針織新世界

種出鮮花,「針織」出大廈。早在上世紀二三十年代,香港有不少針織廠生產各類衣服,並出口至內地及東南亞地方。戰後五十年代初,本港的針織工廠已有187間,就業人口超過八千人。戰後六七十年代當香港紡織及製衣業處於高峰時期時,深水埗、長沙灣和茘枝角一帶的廠廈內,曾分佈著不同類型和規模的針織廠,部分大型的針織及毛織生產商,每年更擁有數十萬打出口配額......

遊樂場最好⋯⋯

在上環九如坊,有個平均一分鐘有多於一人進內的兒童遊樂場,是什麼原因令這裡如此「旺場」? 沿著九如坊左轉進入安和里,會發現這條「死路」有別於周圍歌賦街、鴨巴甸街及威靈頓街的熱鬧繁忙,只有偶爾為掉頭轉進來的私家車,或是送貨的貨車,形成了中上環擠迫鬧市內少有的閒靜角落。也因為附近一帶辦公樓雲集,且保留了不少唐樓住宅,當中許多地舖都是食肆,所以日間前來的餐廳員工、打工仔、街坊倒是不少......

#就係香港2025夏季號 #HongKongWearables #穿著香港#HongKongDressDecode #HongKongFashion #BeingHongKong #就係香港 #香港製造 #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導 #金綸服裝 #水手服 #長衫校服

#就係香港2025夏季號 #HongKongWearables #穿著香港#HongKongDressDecode #HongKongFashion #BeingHongKong #就係香港 #香港製造 #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導 #金綸服裝 #水手服 #長衫校服 校服回憶

雖然畢業了,但你仍然會留下從前的校服?

每年到了暑假,亦是很多學生開始為新學年準備的時節,無論是由幼稚園升上小學,或者小學升中,選購新校服變成了指定動作。中式長衫、日式水手服、英美西褲西裙、還有國產牌校樓.....如果說香港的服飾選擇十分多元,那香港校服款式變化之多,亦毫不遜色,不但有不少被視為經典的款式,更凸顯出香港中西文化共融及宗教多元的特色......

每年到了暑假,亦是很多學生開始為新學年準備的時節,無論是由幼稚園升上小學,或者小學升中,選購新校服變成了指定動作。中式長衫、日式水手服、英美西褲西裙、還有國產牌校樓.....如果說香港的服飾選擇十分多元,那香港校服款式變化之多,亦毫不遜色,不但有不少被視為經典的款式,更凸顯出香港中西文化共融及宗教多元的特色......

#BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025夏季號 #HongKongWearables #穿著香港 #HongKongDressDecode #HongKongFashion #香港製造 #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導 #更衣記 #張愛玲

#BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025夏季號 #HongKongWearables #穿著香港 #HongKongDressDecode #HongKongFashion #香港製造 #香港時裝 #香港製造業 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導 #更衣記 #張愛玲香港女性「更衣記」

因應天氣和潮流轉變,人們更換身上的衣服,是自然不過的事;倘若將時間軸線從季度或年度拉得更長遠,回顧由傳統的漁農社會,到千禧年前這百多年間,由客家及蜑家的勞動婦女,到1980-90年代的現代職業女性,你會發現,香港女性身上的衣飾不但發生了重大變化,而每一階段的改變,都標誌著其社會地位的提升,以至香港城市的整體變化......

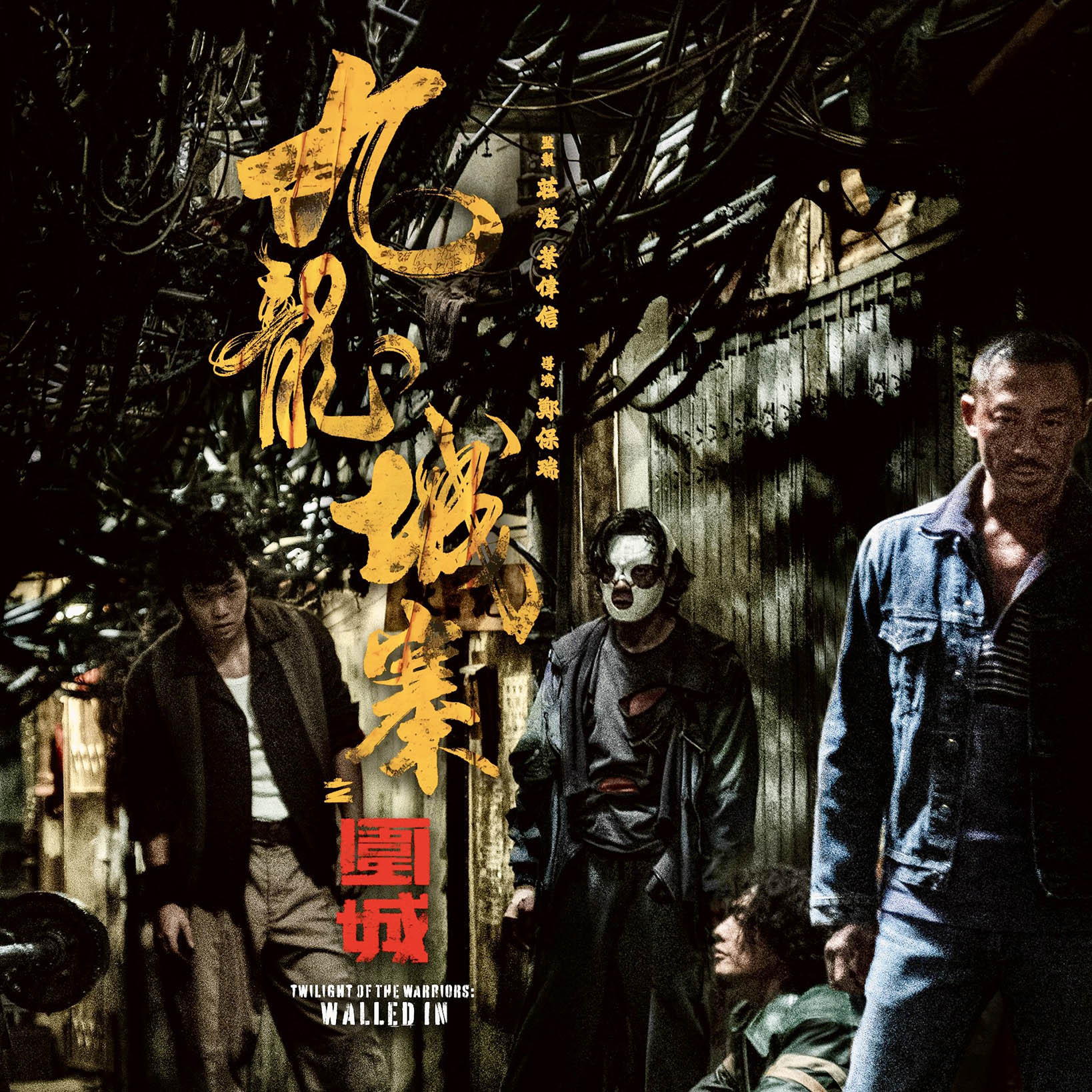

#九龍城寨 #KowloonWalledCity #九龍城寨之圍城 #九龍城寨光影之旅

#就係香港 #BeingHongKong #珍重香港 #香港街道 #城市散步 #中環 #西環 #九龍塘 #大角咀 #新蒲崗 #深水埗 #大南街 #香港字 #字體設計 #霓虹招牌 #香港老店 #北魏體 #香港北魏真書 #貨車字 #李漢楷體 #監獄體 #曾灶財

#九龍城寨 #KowloonWalledCity #九龍城寨之圍城 #九龍城寨光影之旅

#就係香港 #BeingHongKong #珍重香港 #香港街道 #城市散步 #中環 #西環 #九龍塘 #大角咀 #新蒲崗 #深水埗 #大南街 #香港字 #字體設計 #霓虹招牌 #香港老店 #北魏體 #香港北魏真書 #貨車字 #李漢楷體 #監獄體 #曾灶財 城寨如何變成公園?

參觀《九龍城寨光影之旅》的遊人,可有留意展覽所在的城寨公園,記下了哪一部分的城寨故事?

在旅發局的介紹中,位於城寨原址的城寨公園佔地逾三萬平方公尺,「公園布局巧妙融合古典中式園林建築與現代園景設計。古雅的涼亭、青蔥的草地和碧綠的池塘,組成一幅美麗的山水畫,與昔日世界上人口最稠密的『三不管』社區形成鮮明對比。」

為什麼「三不管的黑暗之城」,會變成了「江南古典式園林」?......

在旅發局的介紹中,位於城寨原址的城寨公園佔地逾三萬平方公尺,「公園布局巧妙融合古典中式園林建築與現代園景設計。古雅的涼亭、青蔥的草地和碧綠的池塘,組成一幅美麗的山水畫,與昔日世界上人口最稠密的『三不管』社區形成鮮明對比。」

為什麼「三不管的黑暗之城」,會變成了「江南古典式園林」?......

#就係香港 #BeingHongKong #就係香港2025夏季號 #穿著香港 #HongKongWearables #HongKongDressDecode #香港製造 #香港時裝 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導#TextileArt #WearbleStory #香港故事 #鐵皮檔 #改衣店 #TheTimeTailor #SlowStitch #SlowStitchNomad #TobyCrispy #FashionClinicByT #時間衣務所

#就係香港 #BeingHongKong #就係香港2025夏季號 #穿著香港 #HongKongWearables #HongKongDressDecode #香港製造 #香港時裝 #客家人 #水上人 #校服 #長衫 #港式西裝 #老店 #洋服店 #裁縫 #深水埗 #棚仔 #布藝市場 #南豐紡織文化藝術館 #刺繡 #針織工藝 #美術指導#TextileArt #WearbleStory #香港故事 #鐵皮檔 #改衣店 #TheTimeTailor #SlowStitch #SlowStitchNomad #TobyCrispy #FashionClinicByT #時間衣務所 白裇衫上的香港故事

很多人都說,大部分香港人的衣著打扮,都是從實用及功能性出發,鮮有與別不同的奇裝異服。雖然也有不少人會視衣著打扮為自我形象的體現,或者熱衷於時裝潮流,但在個人口味和緊貼時尚之間,又有沒有某些衣服,能訴說香港人的故事?......

#就係香港 #BeingHongKong #香港社區 #香港交通 #紅磡 #紅磡海濱 #尖東 #尖沙咀 #尖沙咀海濱花園 #維港海濱 #2024就係香港夏季號 #通行香港 #香港交通總匯#KeepingHongKongMoving #BeingHongKong #交通工具

#就係香港 #BeingHongKong #香港社區 #香港交通 #紅磡 #紅磡海濱 #尖東 #尖沙咀 #尖沙咀海濱花園 #維港海濱 #2024就係香港夏季號 #通行香港 #香港交通總匯#KeepingHongKongMoving #BeingHongKong #交通工具 紅磡灣,你在哪裡?

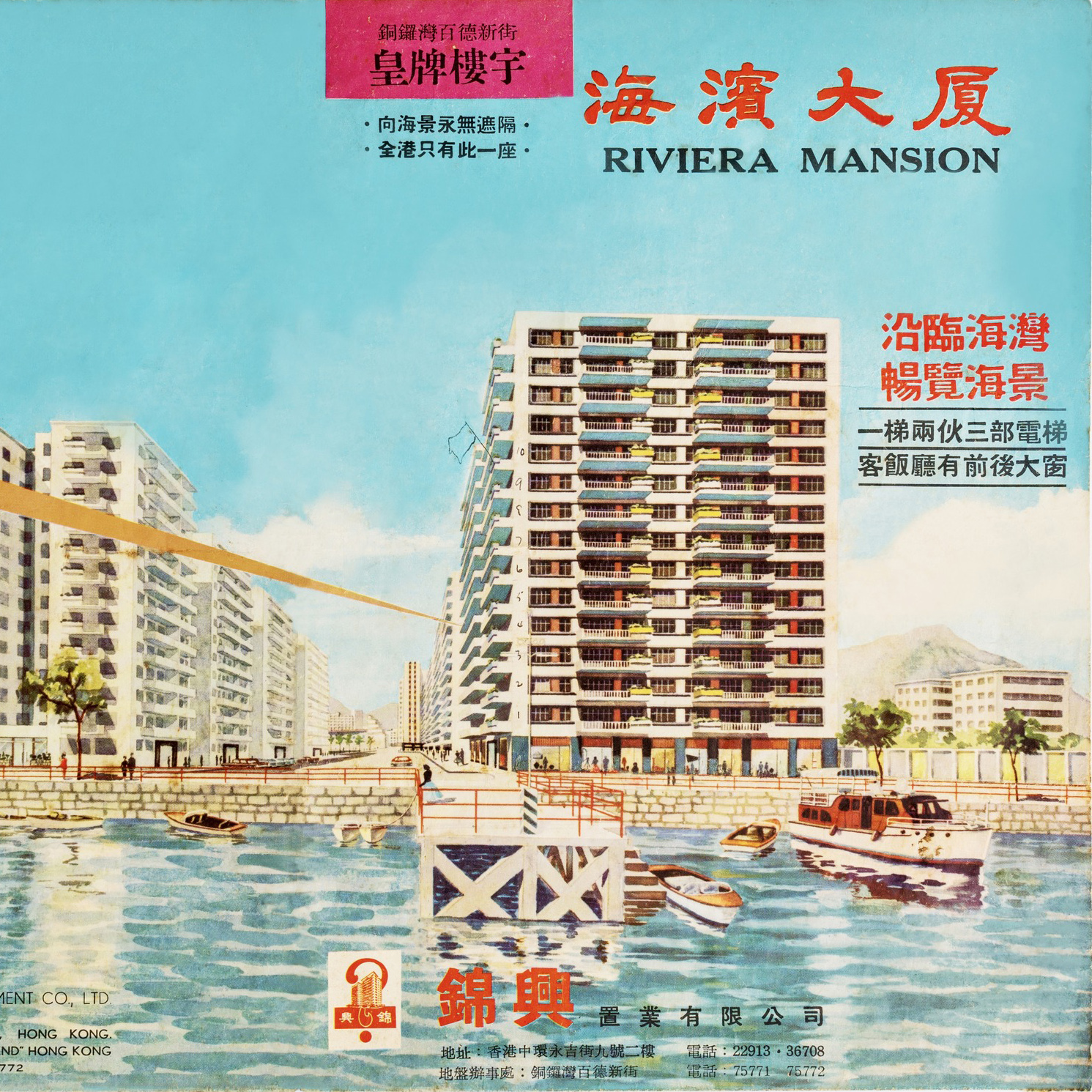

過去百多年來因為填海發展,令維港海岸線不斷變化,幾乎是香港人所共知的事。但當中哪些部分改動最大,又或者有哪些海灣的範圍變化最多,又未必是人所共識。若翻閱100年前的港九地圖,你會發現,九龍半島原來的海岸線跟今日極為不同,最明顯的變動,除了啟德機場跑道外,近年又多了西九文化區一大片土地,而東邊的紅磡,海岸線亦因為填海而向外遷移, 原來凹入的「紅磡灣」,更幾近消失不見......

#就係香港 #BeingHongKong #香港建築 #城市景觀 #竹 #竹棚 #建築 #竹藝 #竹簍 #竹蒸籠 #竹棚工人 #戲棚 #陳煜光師傅 #蒲台島 #香港建築中心 #中環海濱 #天后誕 #太平清醮 #竹編 #三角編 #六角編 #梅花編 #風車編 #HongKong #Bamboo #Bambooart

#就係香港 #BeingHongKong #香港建築 #城市景觀 #竹 #竹棚 #建築 #竹藝 #竹簍 #竹蒸籠 #竹棚工人 #戲棚 #陳煜光師傅 #蒲台島 #香港建築中心 #中環海濱 #天后誕 #太平清醮 #竹編 #三角編 #六角編 #梅花編 #風車編 #HongKong #Bamboo #Bambooart竹棚,總有一款在附近

有沒有發現,竹棚在香港猶如便利店,總有一款在附近,與我們的生活密不可分?

走到街上,由十數層高、結構較複雜的大廈外牆維修,到只有十數枝竹子架起的小型工程,竹棚幾乎隨處可見,久而久之,也變成香港城市景觀一部分。如果仔細拆解竹棚結構,更會發現當中有不少學問,行內甚至發展出二十多種相關術語......

走到街上,由十數層高、結構較複雜的大廈外牆維修,到只有十數枝竹子架起的小型工程,竹棚幾乎隨處可見,久而久之,也變成香港城市景觀一部分。如果仔細拆解竹棚結構,更會發現當中有不少學問,行內甚至發展出二十多種相關術語......

#就係香港 #BeingHongKong #結業潮 #香港戲院 #香港電影 #海運戲院 #皇都戲院 #嘉禾戲院 #皇后戲院 #普慶戲院 #平安戲院 #尖沙咀 #北角 #佐敦 #中環#海運戲院 #GrandOcean #嘉禾院線 #ghcinemas

#就係香港 #BeingHongKong #結業潮 #香港戲院 #香港電影 #海運戲院 #皇都戲院 #嘉禾戲院 #皇后戲院 #普慶戲院 #平安戲院 #尖沙咀 #北角 #佐敦 #中環#海運戲院 #GrandOcean #嘉禾院線 #ghcinemas「大戲院」是如何消失的?

戲院結業潮中,像尖沙咀海運這種規模的「大戲院」結業,可會令你特別有感覺?

雖然百年前香港已有電影院,但1960年代開始,睇戲成為大眾娛樂主流,港九新界甚至離島幾乎區區都有戲院。七十年代,香港更成為全球入場觀影人次最高地區之一。尖沙咀海運戲院於1969年開幕,便正值本地影業的高峰期......

雖然百年前香港已有電影院,但1960年代開始,睇戲成為大眾娛樂主流,港九新界甚至離島幾乎區區都有戲院。七十年代,香港更成為全球入場觀影人次最高地區之一。尖沙咀海運戲院於1969年開幕,便正值本地影業的高峰期......

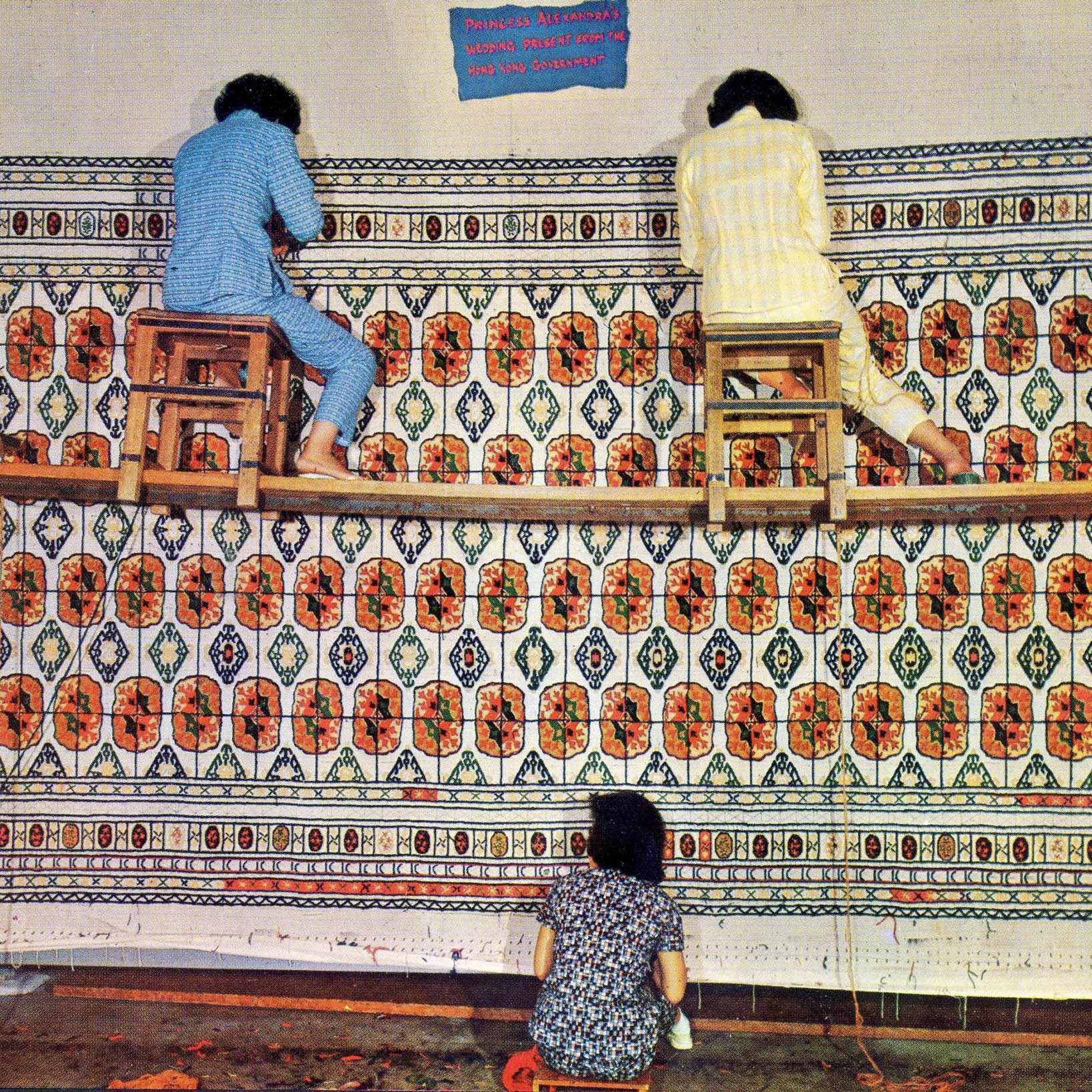

除了藤器,香港也有地氈⋯⋯

近日何文田亞皆老街經營了43年的藤器公司,因受不住租金成本而宣告光榮結業,重新喚起人們對香港也有藤器工藝的記憶。 但除了藤器,又多少人會想過或記得,「香港製造」的物產中,還有地氈?......

關稅戰從未止息

近月受到舉世關注的關稅戰,這幾天看似有暫緩跡象。這項導致全球貿易局勢緊張的措施,究竟只是短暫停息,還是仍會持續,相信是大部分國家/地區的生產商,無法不憂心忡忡的困擾。

生產成本、配額制度及關稅,從來都是以出口為主導的製造業界,決定在什麼地方、用什麼方法去生產、以至出口市場及商機的重要因素......

生產成本、配額制度及關稅,從來都是以出口為主導的製造業界,決定在什麼地方、用什麼方法去生產、以至出口市場及商機的重要因素......

#就係香港 #Beinghongkong #維港 #維港海岸線 #香港攝影師 #攝影展覽 #rambler_ifcicc #sewingdaysunderthelighthouses #燈塔偷了換日線

#就係香港 #Beinghongkong #維港 #維港海岸線 #香港攝影師 #攝影展覽 #rambler_ifcicc #sewingdaysunderthelighthouses #燈塔偷了換日線 維港,有多少個十年?

「香港味道」和「香港製造的味道」,可有不同?

香港向來被形容為「美食天堂」,小小地方卻可以品嘗到來自世界各地的味道。但當去年老字號腐乳店廖孖記承認產品原來不在香港生產,好像突然戟破一切美麗的幻想。若從飲食角度來看,為什麼大家要執著於「香港製造」?若它真的正在消失,又有沒有復興的可能?......

香港向來被形容為「美食天堂」,小小地方卻可以品嘗到來自世界各地的味道。但當去年老字號腐乳店廖孖記承認產品原來不在香港生產,好像突然戟破一切美麗的幻想。若從飲食角度來看,為什麼大家要執著於「香港製造」?若它真的正在消失,又有沒有復興的可能?......

聽聽「山之音」

西貢後花園也需要well being。

東壩成為旅遊熱點後,官方公佈的數字,3月底人流高峰約為4,300人,五一長假期則有3,000多人次。即使遊客數字稍減,但市民對於東壩「群情洶湧」仍然十分關注。這裡不但是郊遊行山的勝地,也是世界級地質公園,當中的白堊世流紋質岩柱群,更是世上最具地質科學價值的100個地點之一......

東壩成為旅遊熱點後,官方公佈的數字,3月底人流高峰約為4,300人,五一長假期則有3,000多人次。即使遊客數字稍減,但市民對於東壩「群情洶湧」仍然十分關注。這裡不但是郊遊行山的勝地,也是世界級地質公園,當中的白堊世流紋質岩柱群,更是世上最具地質科學價值的100個地點之一......

留不住的流光藥影

在我們看得見的轉角,有些日常已經離開。

以前,在旺角彌敦道與砵蘭街交界,總會看到「馬麗江」三個巨大的書法字,寫在整座大廈外牆上,且屹立超過五十年。位於皇后大道西的唐樓樓上舖,曾經掛著「雷鳴春」的大招牌,抬頭便能注視到。如今,這些傳統中醫館或老店已相繼消失,只留下招牌,又甚或連招牌都留不住......

以前,在旺角彌敦道與砵蘭街交界,總會看到「馬麗江」三個巨大的書法字,寫在整座大廈外牆上,且屹立超過五十年。位於皇后大道西的唐樓樓上舖,曾經掛著「雷鳴春」的大招牌,抬頭便能注視到。如今,這些傳統中醫館或老店已相繼消失,只留下招牌,又甚或連招牌都留不住......

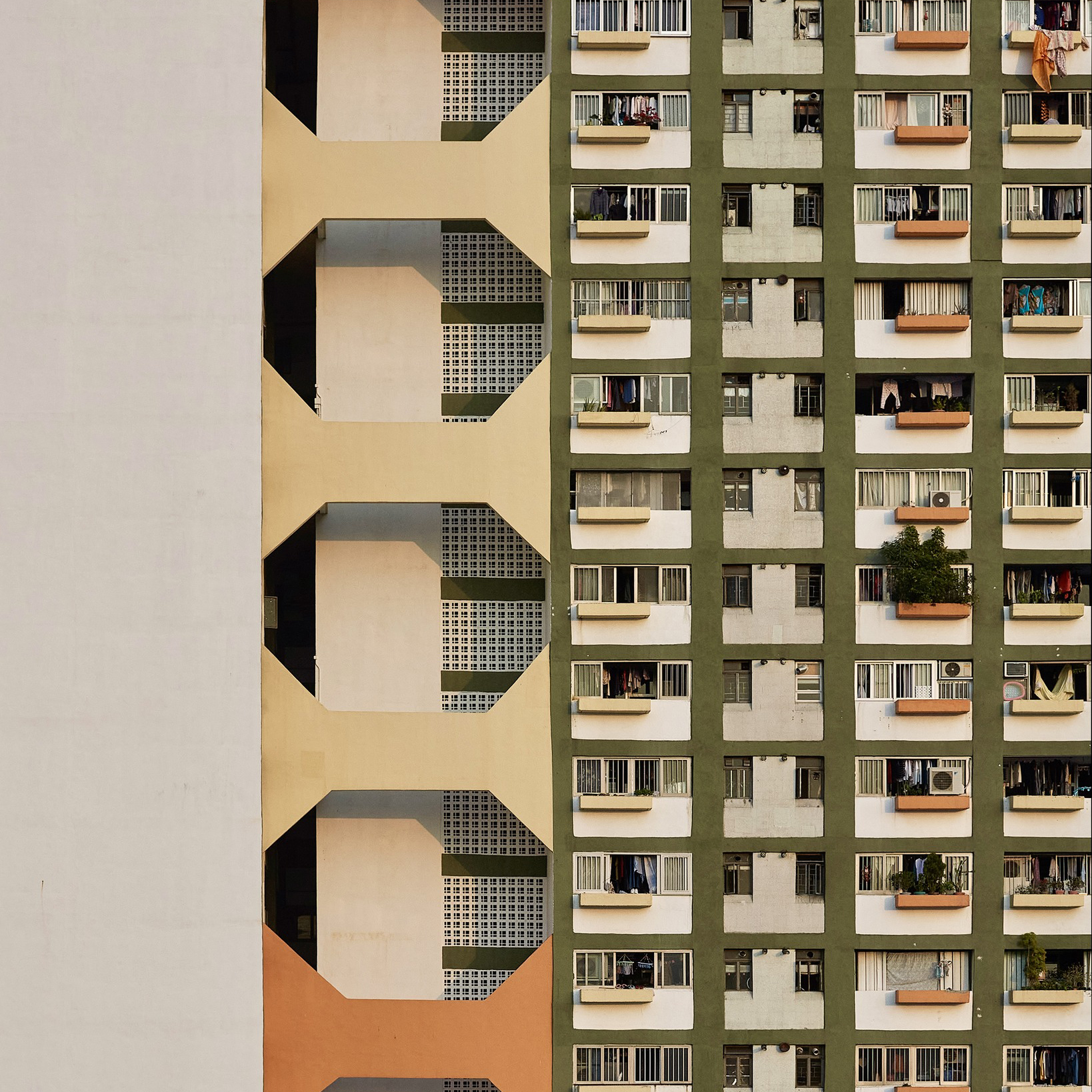

觀塘花園大廈,看過來,看過去。

近年本港多個在戰後落成的大型屋邨相繼公佈重建計劃,除了華富邨和彩虹邨外,位於牛頭角站旁邊的觀塘花園大廈二期,亦會分階段重建,居民將於明年陸續遷出。花園大廈二期於1966年落成,至於1958-59年間落成的第一期,其實早於八九十年代時已重建為玉蓮臺.....

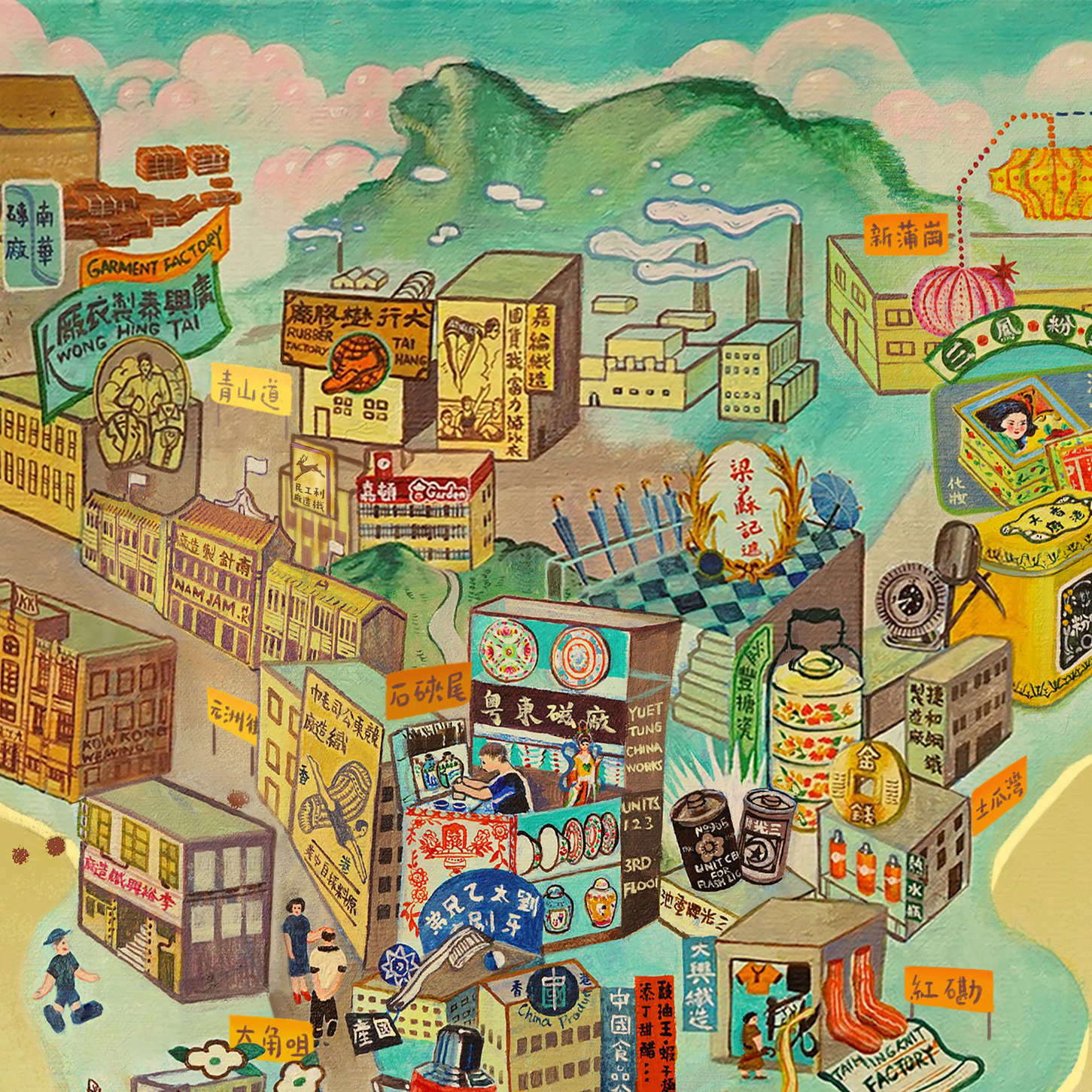

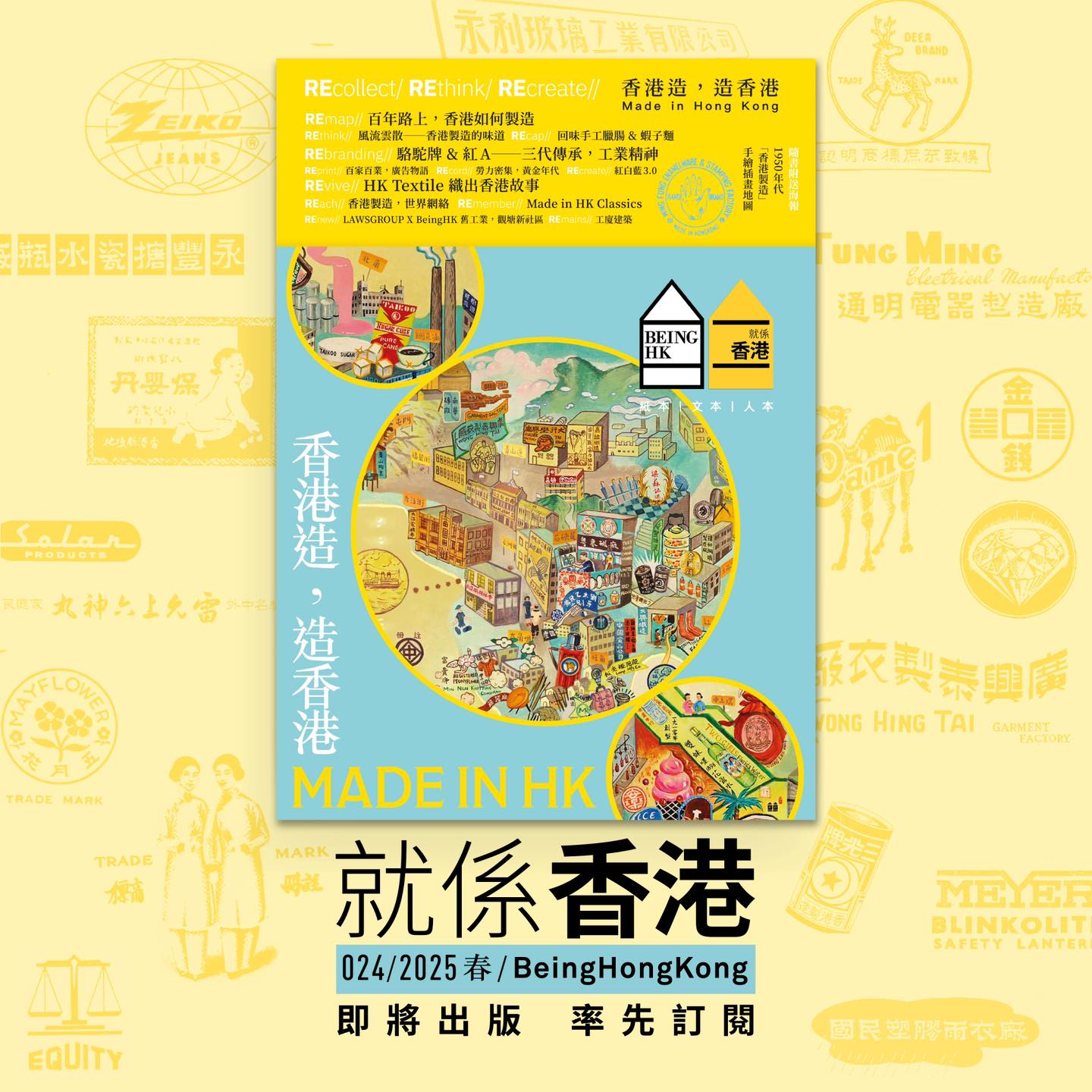

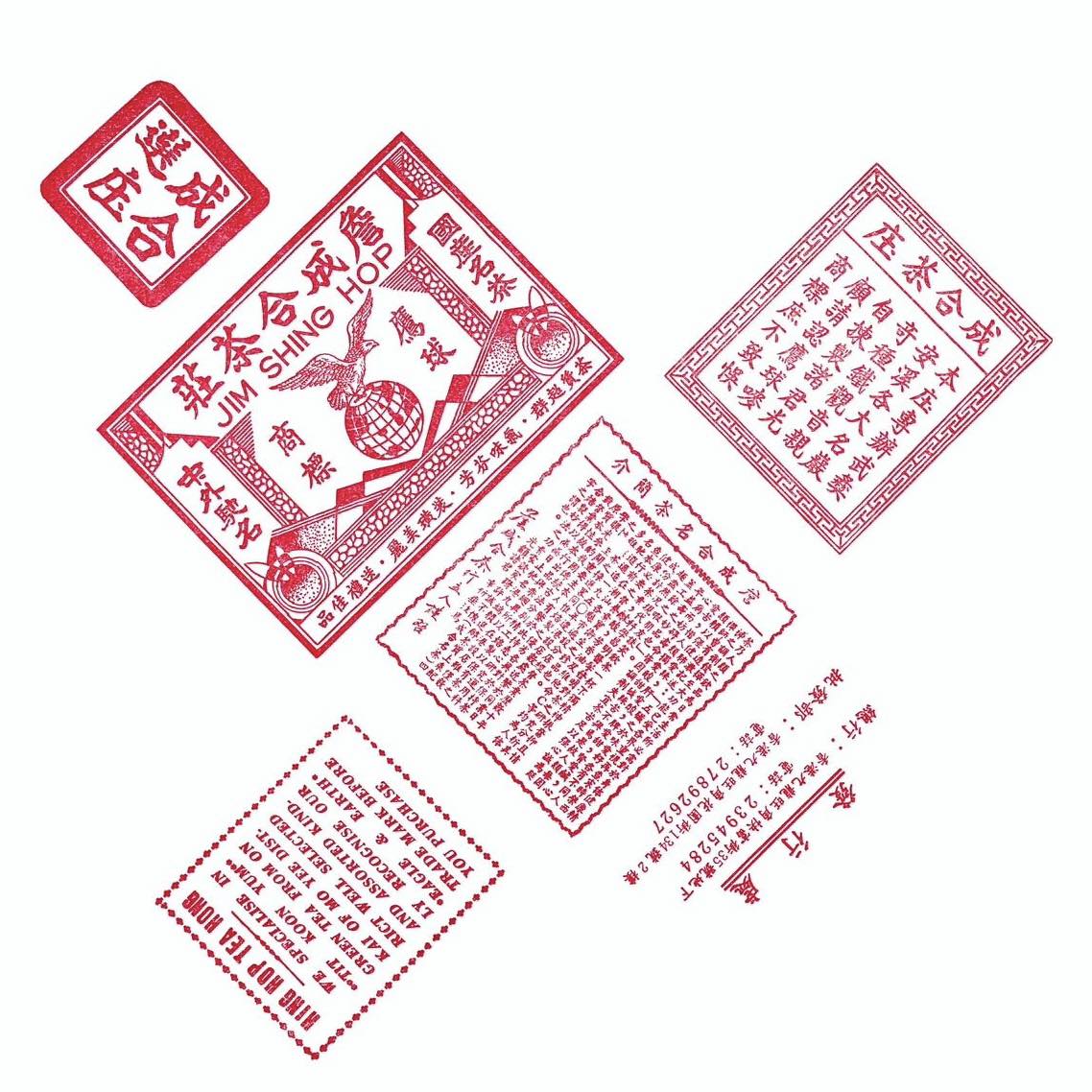

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港春季號 #香港製造 #MadeinHongKong #RecollectHK #香港工業 #香港製造業 #織造廠 #蚊香 #工展會 #手繪廣告 #香港百貨 #粵東瓷廠 #紅A #駱駝牌 #堯記籐廠 #飛碟椅 #社區歷史

#BeingHongKong #就係香港 #2025就係香港春季號 #香港製造 #MadeinHongKong #RecollectHK #香港工業 #香港製造業 #織造廠 #蚊香 #工展會 #手繪廣告 #香港百貨 #粵東瓷廠 #紅A #駱駝牌 #堯記籐廠 #飛碟椅 #社區歷史

Made in Hong Kong香港製造,如何造就了今日香港?在當下及未來,又如何承傳及開創?

#就係香港復刻珍藏版 #BeingHongKongRedux #珍重香港2 #TheCitySpecial #就係香港 #BeingHongKong #珍重香港 #香港街道 #城市散步 #中環 #西環 #九龍塘 #大角咀 #新蒲崗 #深水埗 #大南街 #香港字 #字體設計 #霓虹招牌 #香港老店 #北魏體 #香港北魏真書 #貨車字 #李漢楷體 #監獄體 #曾灶財 #街道速寫 #城市散步

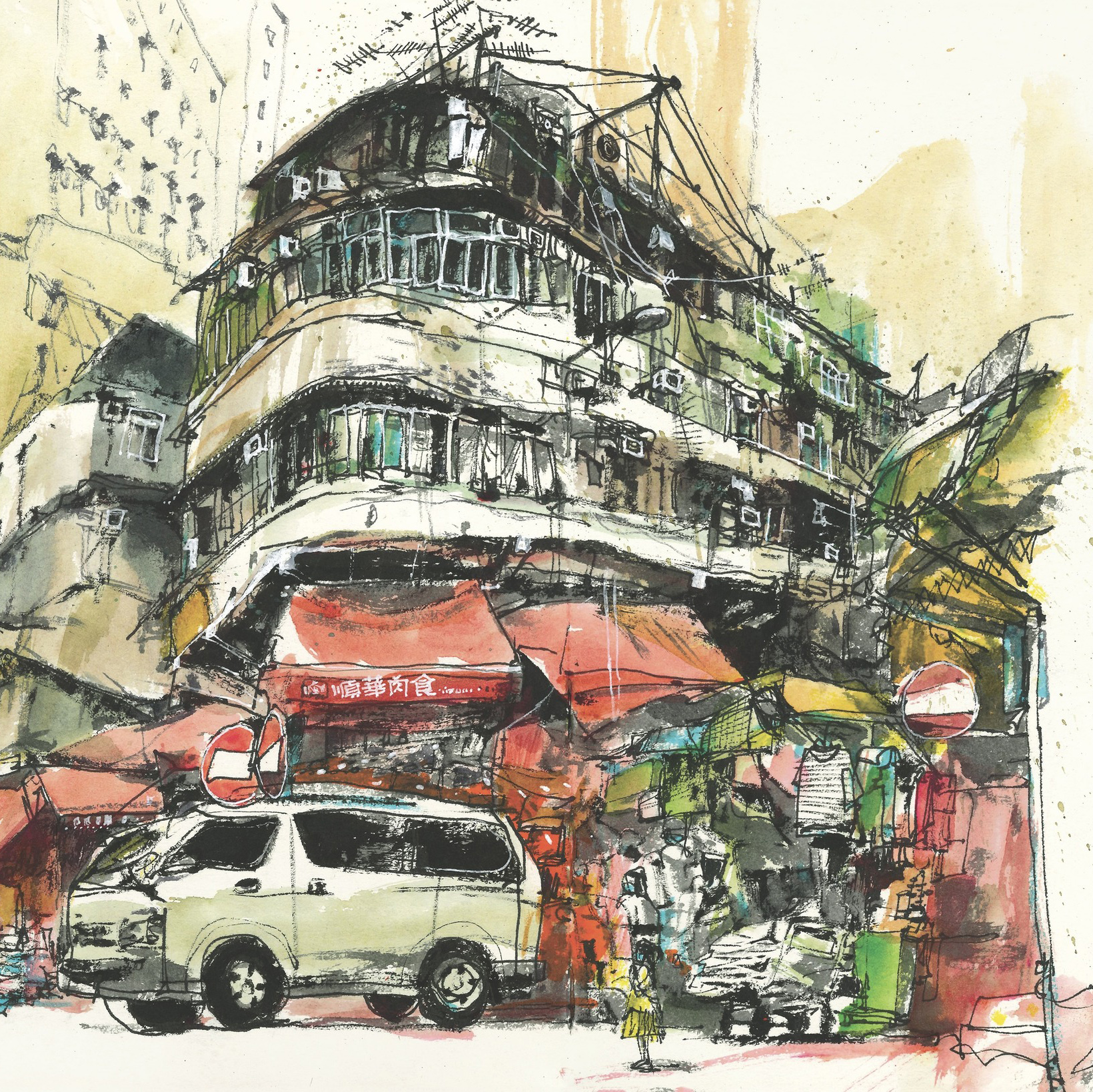

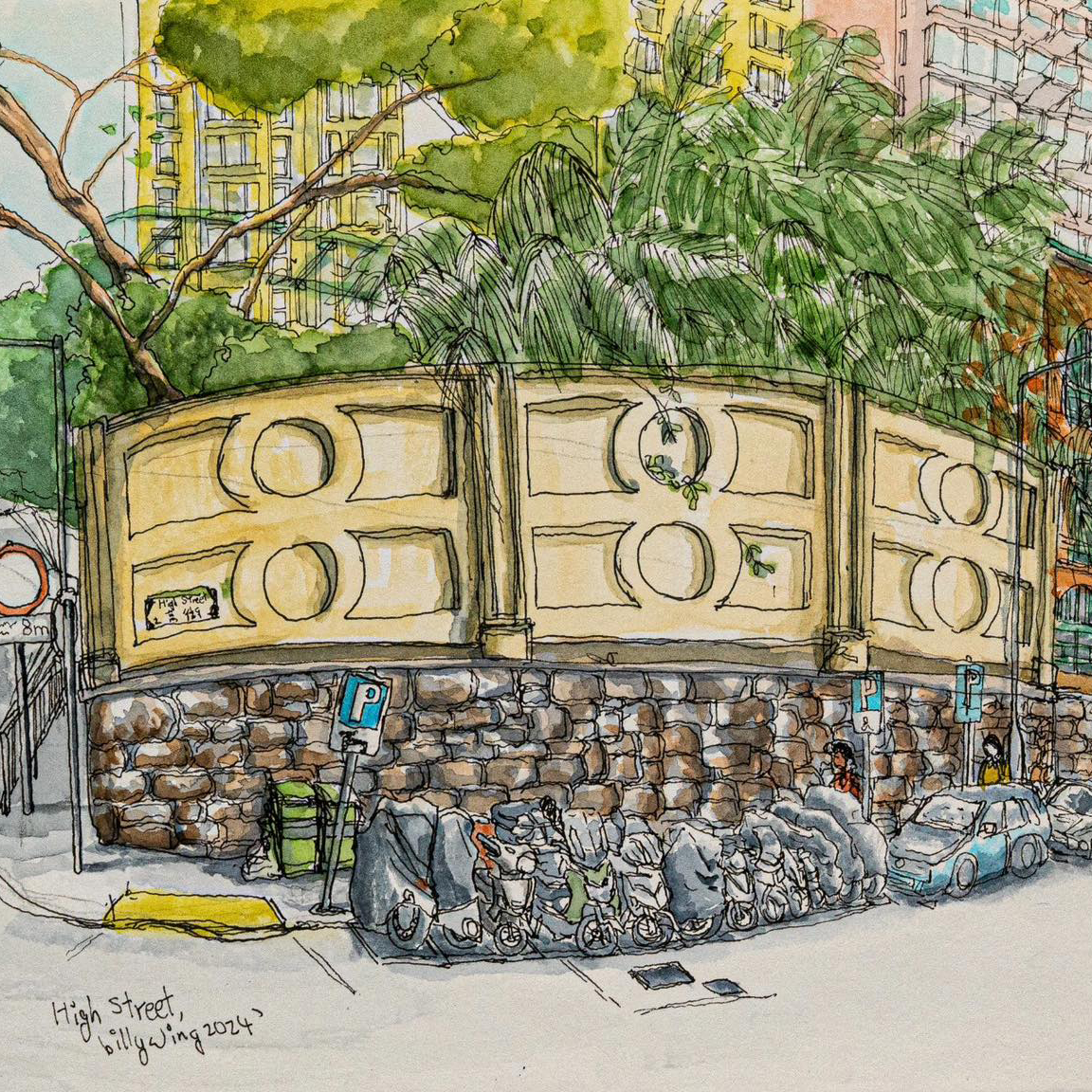

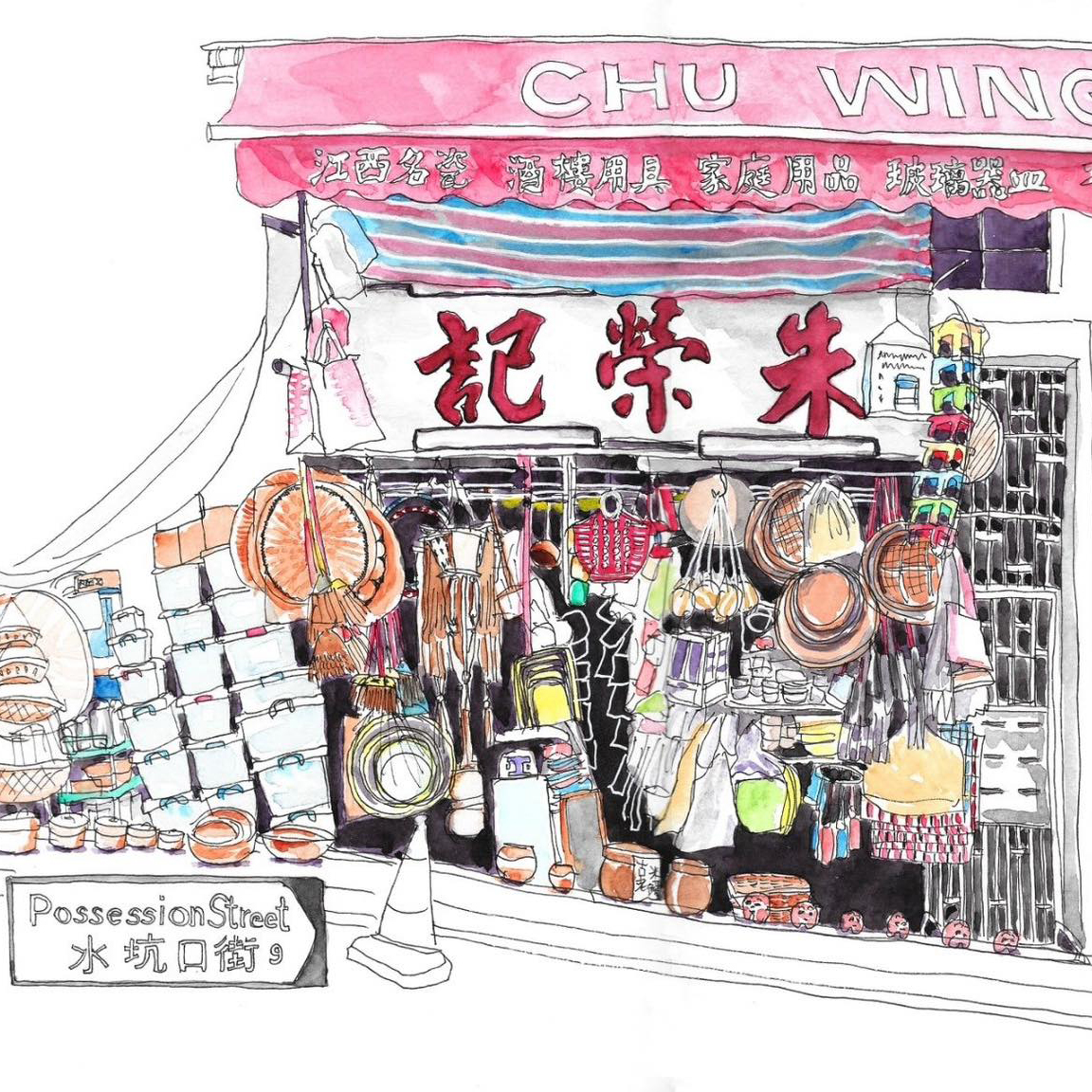

#就係香港復刻珍藏版 #BeingHongKongRedux #珍重香港2 #TheCitySpecial #就係香港 #BeingHongKong #珍重香港 #香港街道 #城市散步 #中環 #西環 #九龍塘 #大角咀 #新蒲崗 #深水埗 #大南街 #香港字 #字體設計 #霓虹招牌 #香港老店 #北魏體 #香港北魏真書 #貨車字 #李漢楷體 #監獄體 #曾灶財 #街道速寫 #城市散步用畫筆,留下香港街道的生命力

要紀錄一個地方有很多種方式,除了文字和圖片,近年也流行街道速寫。為什麼香港街道會有那麼大的吸引力,讓人們願意花幾小時坐在街頭,一筆一筆去畫下來?

#就係香港復刻珍藏版 #BeingHongKongRedux #珍重香港2 #TheCitySpecial #就係香港 #BeingHongKong #珍重香港 #香港街道 #城市散步 #中環 #西環 #九龍塘 #大角咀 #新蒲崗 #深水埗 #大南街 #香港字 #字體設計 #霓虹招牌 #香港老店 #北魏體 #香港北魏真書 #貨車字 #李漢楷體 #監獄體 #九龍麵粉廠 #大南街 #深水埗 #果欄 #文武廟

#就係香港復刻珍藏版 #BeingHongKongRedux #珍重香港2 #TheCitySpecial #就係香港 #BeingHongKong #珍重香港 #香港街道 #城市散步 #中環 #西環 #九龍塘 #大角咀 #新蒲崗 #深水埗 #大南街 #香港字 #字體設計 #霓虹招牌 #香港老店 #北魏體 #香港北魏真書 #貨車字 #李漢楷體 #監獄體 #九龍麵粉廠 #大南街 #深水埗 #果欄 #文武廟每一個字,都有期望

臨近新年,坊間多處地方都出現手寫揮春的活動,老師傅用傳統毛筆書法字寫出來的祝願,更越來越受歡迎。無論是書法字或者其他字體,不但是個人性格和美感的體現,也塑造了城市形象和文化身份.....

#香港攝影 #籃球場 #香港社區 #長洲東灣 #黃埔花園 #彩虹邨 #屯門 #天水圍 #元朗 #料壆村 #油尖旺 #將軍澳 #公共遊樂場 #學校 #公共屋邨 #私人屋苑 #公共空間 #航拍 #香港展覽 #ShootingHoops

#香港攝影 #籃球場 #香港社區 #長洲東灣 #黃埔花園 #彩虹邨 #屯門 #天水圍 #元朗 #料壆村 #油尖旺 #將軍澳 #公共遊樂場 #學校 #公共屋邨 #私人屋苑 #公共空間 #航拍 #香港展覽 #ShootingHoops細小的香港,竟然藏著2,549個戶外籃球場!?

即使是位於每日出入必經之路,除了打波,相信甚少有人會特意在籃球場駐足停留甚至細心觀察,因為印象裡的球場都是大同小異。但近至我們生活的社區,遠至離島及一些意想不到的地方,都能找到籃球場的身影.....

#新界鄉郊 #香港邊境 #谷埔 #谷埔碼頭 #松記士多 #宋伯士多 #啟才學校 #客家話 #客家文化 #自然生態 #蘆葦叢 #紅樹林 #飲食文化 #移民潮 #慢針黹 #香港展覽 #谷埔係間學校 #鄉郊豐年節 #香港藝術

#新界鄉郊 #香港邊境 #谷埔 #谷埔碼頭 #松記士多 #宋伯士多 #啟才學校 #客家話 #客家文化 #自然生態 #蘆葦叢 #紅樹林 #飲食文化 #移民潮 #慢針黹 #香港展覽 #谷埔係間學校 #鄉郊豐年節 #香港藝術如果谷埔係間學校,上堂會學到什麼?

這條位於沙頭角對岸,擁有超過三百年歷史的客家村落,清末時期便有宋、何、李、楊、邱、鄭、吳及曾等不同姓氏的五百多名村民聚居,谷埔原來大片的水稻田,如今變成了金黃色的蘆葦叢和紅樹林。從碼頭漫步前往村子,沿途會見到不少行山客在松記士多吃飯,或在宋伯士多稍作休息。來到由村民斥資並於1932年建成的啟才學校,活化後的三級歷史建築依然保持原來掛牆的黑板、綠色鐵窗和地板,似是向每位到訪的「學生」細說谷埔往昔的歷史故事.....

#舊物 #豬仔錢罌 #菲林相機 #明星海報 #張國榮 #劉德華 #眼鏡糖 #白箭香口膠 #懷舊玩具 #康樂棋 #飛行棋 #彈波子 #老夫子 #兒童樂園 #電視周刊 #綠邊白瓷杯 #黑白淡奶 #Rolex菊花鐘 #紅A #大生文具公司 #小飛象文具店 #BeingHongKong #就係香港 #寄住香港 #雅俗共想 #中環街市

#舊物 #豬仔錢罌 #菲林相機 #明星海報 #張國榮 #劉德華 #眼鏡糖 #白箭香口膠 #懷舊玩具 #康樂棋 #飛行棋 #彈波子 #老夫子 #兒童樂園 #電視周刊 #綠邊白瓷杯 #黑白淡奶 #Rolex菊花鐘 #紅A #大生文具公司 #小飛象文具店 #BeingHongKong #就係香港 #寄住香港 #雅俗共想 #中環街市舊物碎片,共想香港故事

不同顏色的豬仔錢罌、絕版的高達模型、明星親筆簽名的海報或一部菲林相機,現在看來是舊物或隨著復古熱潮「再復興」的東西,會否曾是你兒時所夢寐以求的寶物?隱身在中環街市內的懷舊玩物店「雅俗共想」,檔口昔日曾是街市內一分為二的家禽檔,保存著建築物原有的水磨石牆身,牆上現貼滿張國榮和劉德華等八九十年代天王巨星的照片和海報,也有香港舊地圖、六十年代生產的時鐘等充滿年代感的舊物.....

#就係香港復刻珍藏版 #BeingHongKongRedux #珍重香港2 #TheCitySpecial #就係香港 #BeingHongKong #珍重香港 #香港街道 #城市散步 #中環 #西環 #九龍塘 #大角咀 #新蒲崗 #深水埗 #大南街 #香港字 #字體設計 #霓虹招牌 #香港老店 #北魏體 #香港北魏真書 #貨車字 #李漢楷體 #監獄體 #九龍城寨 #九龍城寨之圍城 #余兒 #司徒劍橋 #港漫

#就係香港復刻珍藏版 #BeingHongKongRedux #珍重香港2 #TheCitySpecial #就係香港 #BeingHongKong #珍重香港 #香港街道 #城市散步 #中環 #西環 #九龍塘 #大角咀 #新蒲崗 #深水埗 #大南街 #香港字 #字體設計 #霓虹招牌 #香港老店 #北魏體 #香港北魏真書 #貨車字 #李漢楷體 #監獄體 #九龍城寨 #九龍城寨之圍城 #余兒 #司徒劍橋 #港漫城寨——八十年代的香港想像

隨著電影《九龍城寨之圍城》帶動的熱潮,由作家余兒創作的原著小說亦引起更多關注,並登上2024年的暢銷書之列。余兒的小說其實早於2008年便完成,故事以城寨為背景,圍繞八十年代一班好兄弟打拼江湖的熱血友情故事.....

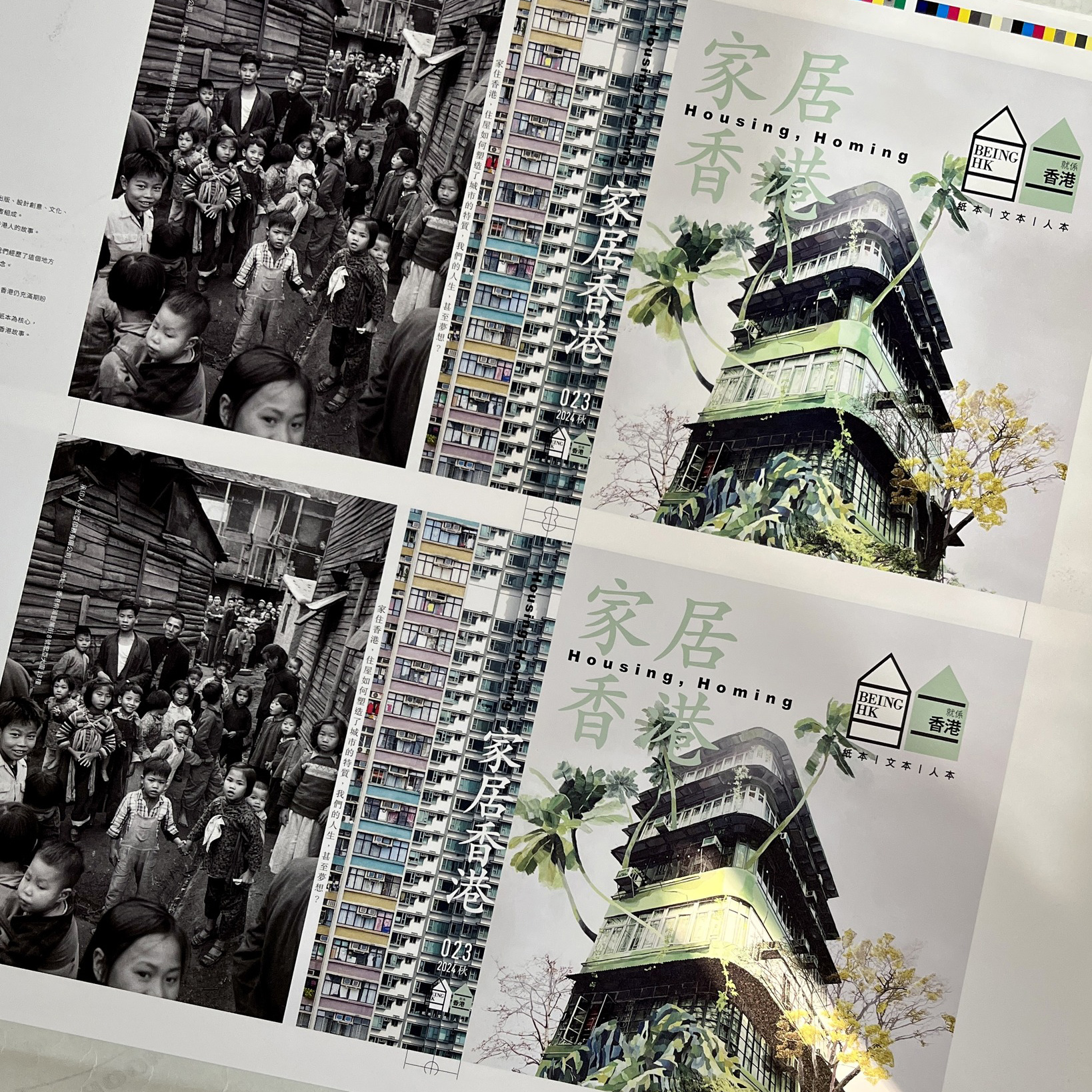

#BeingHongKong #就係香港 #2024就係香港秋季號 #家居香港 #HousingHoming #公共屋邨 #徙置大廈 #唐樓 #劏房 #寮屋 #私人屋苑 #轉角樓 #祖堯邨 #石硤尾邨 #北角邨 #蘇屋邨 #西環邨 #古洞 #南涌 #客家村 #蘊貞堂 #姑婆屋

#BeingHongKong #就係香港 #2024就係香港秋季號 #家居香港 #HousingHoming #公共屋邨 #徙置大廈 #唐樓 #劏房 #寮屋 #私人屋苑 #轉角樓 #祖堯邨 #石硤尾邨 #北角邨 #蘇屋邨 #西環邨 #古洞 #南涌 #客家村 #蘊貞堂 #姑婆屋南涌百年姑婆屋

住在一間上百年歷史的「姑婆屋」內,會過著怎樣的生活?現代香港人既習慣搬屋,也見慣了舊樓拆御重建,未必有很多人會有終其一生都住在同一間屋的機會,更難以體會生活在一間過百年舊屋的體驗.....

Blog

Blog

心![]() #香港電車 #叮叮 #電車 #香港電車120周年 #hktramways #就係香港 #beinghongkong #通行香港 #keepinghongkongmoving #香港交通

#香港電車 #叮叮 #電車 #香港電車120周年 #hktramways #就係香港 #beinghongkong #通行香港 #keepinghongkongmoving #香港交通

對於一些歷史悠久的城市而言,120年可能不算什麼;但對於香港這個變化極速的地方,能夠經歷120年而大體不變,卻不是一件理所當然的事,尤其是,電車仍是本港常用的交通工具之一,每天恆常在港島鬧市中以獨有的節奏穿梭行走,跟不少人的日常生活緊密地連繫著,「叮叮」也就像一個親切的䁥稱,連結著不少人的回憶......

#香港電車 #叮叮 #電車 #香港電車120周年 #hktramways #就係香港 #beinghongkong #通行香港 #keepinghongkongmoving #香港交通

#香港電車 #叮叮 #電車 #香港電車120周年 #hktramways #就係香港 #beinghongkong #通行香港 #keepinghongkongmoving #香港交通「叮叮」與我們一起走過的路

對於一些歷史悠久的城市而言,120年可能不算什麼;但對於香港這個變化極速的地方,能夠經歷120年而大體不變,卻不是一件理所當然的事,尤其是,電車仍是本港常用的交通工具之一,每天恆常在港島鬧市中以獨有的節奏穿梭行走,跟不少人的日常生活緊密地連繫著,「叮叮」也就像一個親切的䁥稱,連結著不少人的回憶......

#BeingHongKong #就係香港 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #太平地氈 #紅白藍

#BeingHongKong #就係香港 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #太平地氈 #紅白藍

#就係香港 #BeingHongKong #香港攝影 #香港攝影師 #攝影展 #攝影書 #新書 #展覽 #藝廊 #城市散步 #香港社區 #城市地景 #建築 #職人 #上環 #西營盤 #油麻地 #旺角 #大角嘴 #海山樓 #怪獸大廈

#就係香港 #BeingHongKong #香港攝影 #香港攝影師 #攝影展 #攝影書 #新書 #展覽 #藝廊 #城市散步 #香港社區 #城市地景 #建築 #職人 #上環 #西營盤 #油麻地 #旺角 #大角嘴 #海山樓 #怪獸大廈

#BeingHongKong #就係香港 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #太平地氈 #紅白藍 #香港美食 #悅和醬園 #張榮記蝦子麵 #裕和合記臘腸 #slokchocolate #twomoonsdistillery

#BeingHongKong #就係香港 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #太平地氈 #紅白藍 #香港美食 #悅和醬園 #張榮記蝦子麵 #裕和合記臘腸 #slokchocolate #twomoonsdistillery

#就係香港復刻珍藏版 #BeingHongKongRedux #珍重香港2 #TheCitySpecial #就係香港 #BeingHongKong #珍重香港 #九龍城寨 #九龍城寨之圍城

#就係香港復刻珍藏版 #BeingHongKongRedux #珍重香港2 #TheCitySpecial #就係香港 #BeingHongKong #珍重香港 #九龍城寨 #九龍城寨之圍城  #就係香港 #BeingHongKong #城市規劃 #維多利亞港 #休憩用地 #公共空間 #公園 #商場 #搵個位坐 #空中花園 #綠化 #銅鑼灣 #世貿中心 #希慎廣場 #灣仔 #利東街

#就係香港 #BeingHongKong #城市規劃 #維多利亞港 #休憩用地 #公共空間 #公園 #商場 #搵個位坐 #空中花園 #綠化 #銅鑼灣 #世貿中心 #希慎廣場 #灣仔 #利東街 #就係香港 #BeingHongKong #香港 #西貢 #香港後花園 #海鮮街 #市場街 #蠔涌 #蠔涌村 #太平清醮 #傳統文化 #冬未來 #曾翠珊 #家 #西貢公立學校 #車公廟 #夢工場 #電影 #紀錄片 #SaiKung #HoChung #WinterChants

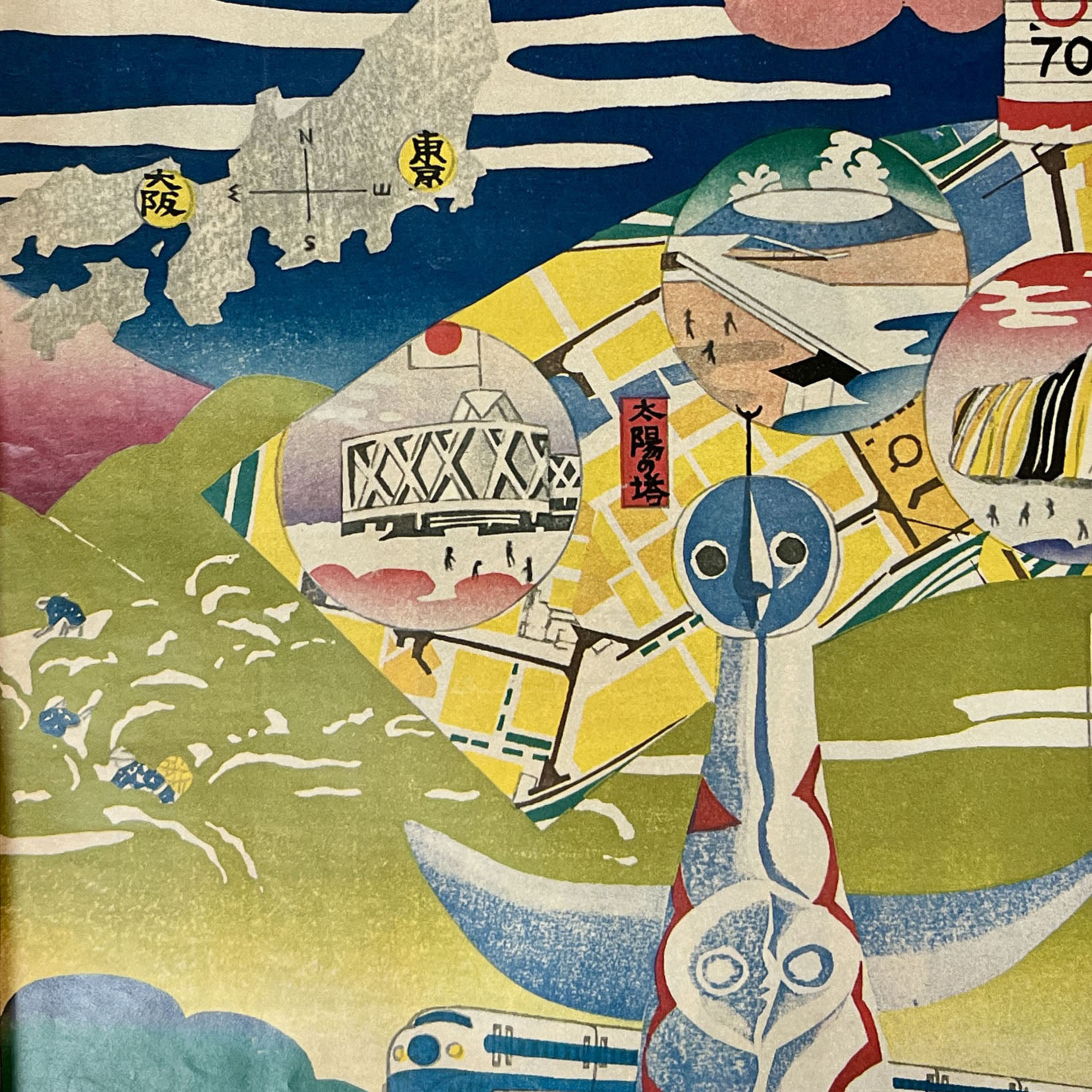

#就係香港 #BeingHongKong #香港 #西貢 #香港後花園 #海鮮街 #市場街 #蠔涌 #蠔涌村 #太平清醮 #傳統文化 #冬未來 #曾翠珊 #家 #西貢公立學校 #車公廟 #夢工場 #電影 #紀錄片 #SaiKung #HoChung #WinterChants #BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025春季號 #MadeinHK #Madeinhongkong #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #觀塘 #大阪世博會 #萬國博覽會 #工展會

#BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025春季號 #MadeinHK #Madeinhongkong #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #觀塘 #大阪世博會 #萬國博覽會 #工展會 #就係香港 #BeingHongKong #香港 #北區 #上水 #新市鎮 #梧桐河 #聯和墟 #石湖墟 #彩園邨 #新康街 #水貨客 #新來港婦女 #街坊

#就係香港 #BeingHongKong #香港 #北區 #上水 #新市鎮 #梧桐河 #聯和墟 #石湖墟 #彩園邨 #新康街 #水貨客 #新來港婦女 #街坊 #就係香港 #BeingHongKong #香港街道 #中環 #港島 #戲院里 #皇后戲院 #畢打街 #皇后大道中 #德輔道中 #華人街 #新舊 #時代變遷 #現代化 #舊式檔口 #擦鞋檔

#就係香港 #BeingHongKong #香港街道 #中環 #港島 #戲院里 #皇后戲院 #畢打街 #皇后大道中 #德輔道中 #華人街 #新舊 #時代變遷 #現代化 #舊式檔口 #擦鞋檔 #就係香港 #BeingHongKong #香港製造 #madeinhongkong #handmade #香港手工業 #刺繡 #抽紗 #MILL6CHAT #六廠紡織文化藝術館 #南豐紗廠 #瑪利諾修院

#就係香港 #BeingHongKong #香港製造 #madeinhongkong #handmade #香港手工業 #刺繡 #抽紗 #MILL6CHAT #六廠紡織文化藝術館 #南豐紗廠 #瑪利諾修院 #就係香港 #BeingHongKong #香港交通 #巴士 #九巴 #城巴 #巴士站牌 #視覺設計 #視覺主導 #視障人士

#就係香港 #BeingHongKong #香港交通 #巴士 #九巴 #城巴 #巴士站牌 #視覺設計 #視覺主導 #視障人士 #BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025春季號 #MadeinHK #Madeinhongkong #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #觀塘 #九龍灣 #觀塘道 #官塘工廠大廈 #駱駝漆大廈 #觀塘海濱花園

#BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025春季號 #MadeinHK #Madeinhongkong #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #觀塘 #九龍灣 #觀塘道 #官塘工廠大廈 #駱駝漆大廈 #觀塘海濱花園

#就係香港 #BeingHongKong #香港 #新界 #大埔 #大埔工業邨 #香港製造 #本地 #天工開物埔民造物 #太平地氈 #工商業發展 #衣食住行 #醬油廠 #家用遊戲機 #啤酒廠 #香港文化古蹟資源中心

#就係香港 #BeingHongKong #香港 #新界 #大埔 #大埔工業邨 #香港製造 #本地 #天工開物埔民造物 #太平地氈 #工商業發展 #衣食住行 #醬油廠 #家用遊戲機 #啤酒廠 #香港文化古蹟資源中心 #公共空間 #公園 #琳寶徑休憩花園 #遮打花園 #中環 #金鐘 #TheHenderson #ZahaHadid #香港建築 #香港藝術 #Wellbeing

#公共空間 #公園 #琳寶徑休憩花園 #遮打花園 #中環 #金鐘 #TheHenderson #ZahaHadid #香港建築 #香港藝術 #Wellbeing #BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025春季號 #MadeinHK #Madeinhongkong #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #火炭 #穗輝工廠大廈 #屯門 #葵涌 #觀塘 #九龍灣 #柴灣

#BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025春季號 #MadeinHK #Madeinhongkong #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #火炭 #穗輝工廠大廈 #屯門 #葵涌 #觀塘 #九龍灣 #柴灣 #香港社區 #港島南區 #田灣 #香港仔 #大生工業大廈 #香港藝術家 #香港畫廊 #香港藝術家 #陳惠立 #救心員 #galleryexit #hongkongartgallery #contemporaryart #hongkongartist #artexhibition

#香港社區 #港島南區 #田灣 #香港仔 #大生工業大廈 #香港藝術家 #香港畫廊 #香港藝術家 #陳惠立 #救心員 #galleryexit #hongkongartgallery #contemporaryart #hongkongartist #artexhibition #就係香港 #BeingHongKong #2023就係香港秋季號 #新界 #香港舊地圖 #界限街 #深水埗 #九龍塘 #九龍城 #新界邊境 #沙頭角 #落馬洲 #打鼓嶺 #新田 #原居民 #古洞 #許舒 #九龍十三鄉 #新九龍 #竹園村 #牛池灣村 #茶果嶺村

#就係香港 #BeingHongKong #2023就係香港秋季號 #新界 #香港舊地圖 #界限街 #深水埗 #九龍塘 #九龍城 #新界邊境 #沙頭角 #落馬洲 #打鼓嶺 #新田 #原居民 #古洞 #許舒 #九龍十三鄉 #新九龍 #竹園村 #牛池灣村 #茶果嶺村 #香港地圖 #香港藝術 #香港藝術家 #深水埗 #大南街 #UtopiainSolitude #一個人的烏托島 #Giraffeleung #梁洛熙 #ParallelSpacehk #Hongkongart #Hongkongmap #hkcomtemporyart

#香港地圖 #香港藝術 #香港藝術家 #深水埗 #大南街 #UtopiainSolitude #一個人的烏托島 #Giraffeleung #梁洛熙 #ParallelSpacehk #Hongkongart #Hongkongmap #hkcomtemporyart #BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025春季號 #MadeinHK #Madeinhongkong #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #香港設計 #新蒲崗 #九龍灣 #Camluxhotel

#BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025春季號 #MadeinHK #Madeinhongkong #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #香港設計 #新蒲崗 #九龍灣 #Camluxhotel #藝術三月 #黃竹坑 #港島南區 #黃竹坑道 #香葉道 #黃竹坑明渠 #香港仔工業學校 #聖神修約 #藝術發展局 #南港島綫

#藝術三月 #黃竹坑 #港島南區 #黃竹坑道 #香葉道 #黃竹坑明渠 #香港仔工業學校 #聖神修約 #藝術發展局 #南港島綫 #藝術三月 #artbaselhongkong #上環 #磅巷 #荷李活道 #永和街 #上環街區 #香港街道 #bluelotusgallery #何藩 #Fanho #Asiaartarchive #亞洲藝術文獻庫 #WMASpace

#藝術三月 #artbaselhongkong #上環 #磅巷 #荷李活道 #永和街 #上環街區 #香港街道 #bluelotusgallery #何藩 #Fanho #Asiaartarchive #亞洲藝術文獻庫 #WMASpace #馬灣 #馬灣舊村 #珀麗灣 #主題公園 #活化建築 #芳園書室 #天后古廟 #旅遊景點 #青馬大橋 #青嶼幹線 #香港離島 #島嶼文化

#馬灣 #馬灣舊村 #珀麗灣 #主題公園 #活化建築 #芳園書室 #天后古廟 #旅遊景點 #青馬大橋 #青嶼幹線 #香港離島 #島嶼文化 #BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025春季號 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #香港設計 #懷舊廣告 #利工民 #駱駝漆

#BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025春季號 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #香港設計 #懷舊廣告 #利工民 #駱駝漆 #香港社區 #港島東 #筲箕灣 #東大街 #街頭美食 #漁民社區 #阿公岩村 #漁民 #客家人 #筲箕灣道 #香港電車 #香港慈幼會 #天后廟 #譚公廟 #明華大廈 #歷史建築 #香港藝術 #水墨畫

#香港社區 #港島東 #筲箕灣 #東大街 #街頭美食 #漁民社區 #阿公岩村 #漁民 #客家人 #筲箕灣道 #香港電車 #香港慈幼會 #天后廟 #譚公廟 #明華大廈 #歷史建築 #香港藝術 #水墨畫 #香港攝影 #黑白攝影 #香港攝影師 #香港社區 #市區重建 #觀塘 #裕民坊 #獅子山 #青馬大橋 #中環 #淺水灣 #西九文化區 #大嶼山 #元朗 #港島東

#香港攝影 #黑白攝影 #香港攝影師 #香港社區 #市區重建 #觀塘 #裕民坊 #獅子山 #青馬大橋 #中環 #淺水灣 #西九文化區 #大嶼山 #元朗 #港島東 #香港建築 #粗獷主義 #粗獷建築 #現代主義 #校園建築 #香港中文大學 #中文大學圖書館 #新亞書院 #聯合書院 #崇基學院 #粗獷主義眾志堂 #中大水塔

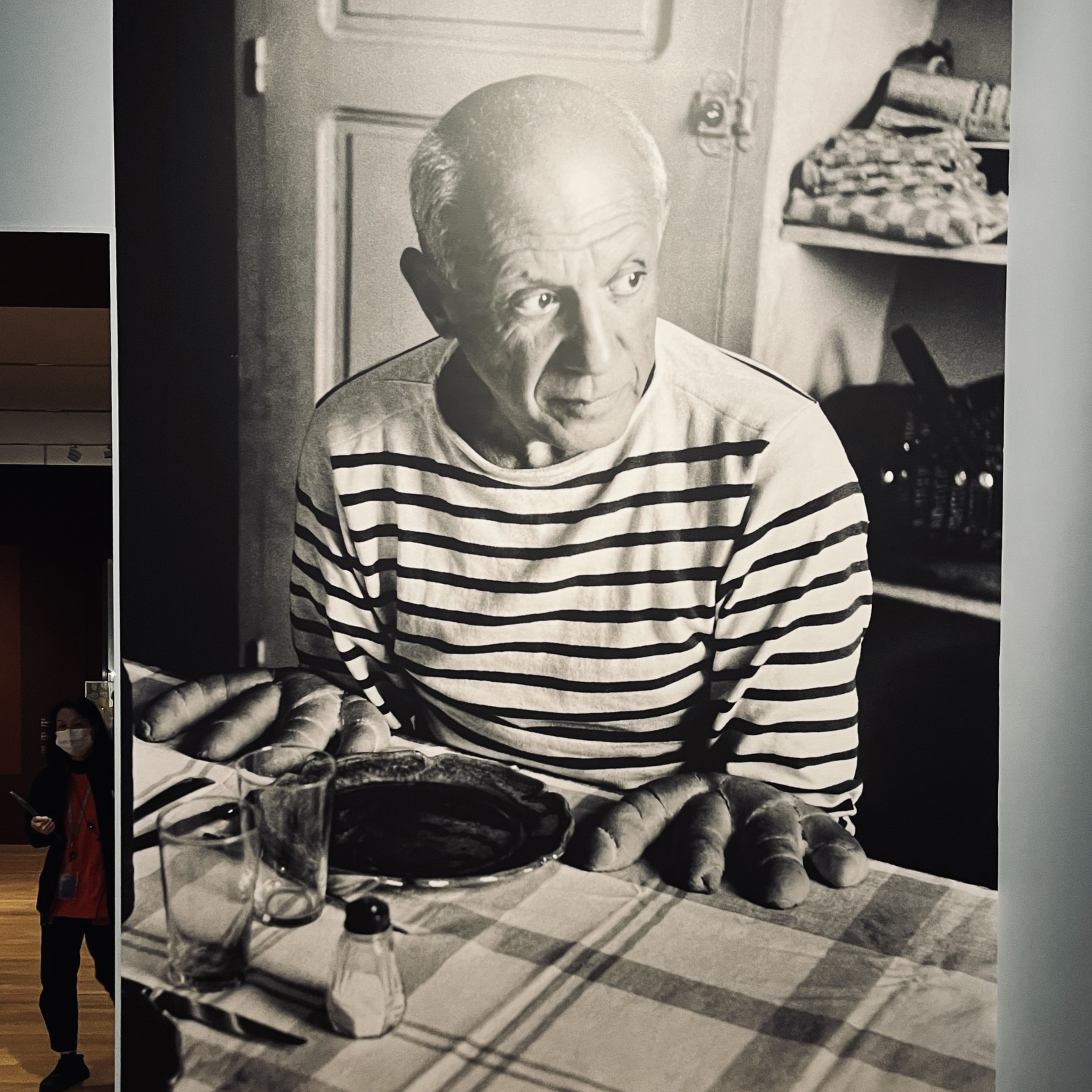

#香港建築 #粗獷主義 #粗獷建築 #現代主義 #校園建築 #香港中文大學 #中文大學圖書館 #新亞書院 #聯合書院 #崇基學院 #粗獷主義眾志堂 #中大水塔 #MPlus畢加索 #MPlusPicasso #MPlus博物館 #MPlusMuseum #西九文化區 #westkowloonculturaldistrict #香港藝術家

#MPlus畢加索 #MPlusPicasso #MPlus博物館 #MPlusMuseum #西九文化區 #westkowloonculturaldistrict #香港藝術家 #BeingHongKong #就係香港 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #香港設計 #大英帝國製造 #Empiremade

#BeingHongKong #就係香港 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #香港設計 #大英帝國製造 #Empiremade #香港美食 #港式麵包 #牛油餐包 #港式飲食 #茶餐廳 #港式西餐

#香港美食 #港式麵包 #牛油餐包 #港式飲食 #茶餐廳 #港式西餐 #MBS #電影聲效 #電影音響 #聲音設計 #配音 #混音 #杜比全景聲 #DolbyAtmos #菲林 #杜比音效 #廣播道 #觀塘 #偉業街 #香港電影 #港產片 #烈火戰車 #頭文字D #九龍城寨之圍城 #沉浸式體驗

#MBS #電影聲效 #電影音響 #聲音設計 #配音 #混音 #杜比全景聲 #DolbyAtmos #菲林 #杜比音效 #廣播道 #觀塘 #偉業街 #香港電影 #港產片 #烈火戰車 #頭文字D #九龍城寨之圍城 #沉浸式體驗 #香港交通 #香港的士 #網約士的 #Ubertaxi #市區的士 #新界的士 #大嶼山的士 #赤鱲角機場

#香港交通 #香港的士 #網約士的 #Ubertaxi #市區的士 #新界的士 #大嶼山的士 #赤鱲角機場 #BeingHongKong #就係香港 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #太平地氈 #紅白藍 #社區地圖

#BeingHongKong #就係香港 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #太平地氈 #紅白藍 #社區地圖 #海霧 #潮濕 #維多利亞港 #維港景色 #太平山頂 #中銀大廈 #國際金融中心 #中環海濱 #尖沙咀海濱 #天星小輪 #茶果嶺海濱公園 #啟德郵輪碼頭 #太古城 #東岸板道 #ICC #尖沙咀鐘樓 #啟德體育園區 #灣仔會議展覽中心 #中環摩天輪 #昂船洲大橋 #青州 #城市景觀 #風景攝影

#海霧 #潮濕 #維多利亞港 #維港景色 #太平山頂 #中銀大廈 #國際金融中心 #中環海濱 #尖沙咀海濱 #天星小輪 #茶果嶺海濱公園 #啟德郵輪碼頭 #太古城 #東岸板道 #ICC #尖沙咀鐘樓 #啟德體育園區 #灣仔會議展覽中心 #中環摩天輪 #昂船洲大橋 #青州 #城市景觀 #風景攝影 #香港交通 #屯門 #輕鐵 #屯門發現號 #麒麟圍 #雍穆家祠 #客家 #和生飯店 #幻愛橋 #蝴蝶站 #龍門居 #屯門河 #紅橋 #大興邨 #清山塾 #山景南 #三聖邨 #青山灣 #漁民 #鐵路遊 #香港一日遊

#香港交通 #屯門 #輕鐵 #屯門發現號 #麒麟圍 #雍穆家祠 #客家 #和生飯店 #幻愛橋 #蝴蝶站 #龍門居 #屯門河 #紅橋 #大興邨 #清山塾 #山景南 #三聖邨 #青山灣 #漁民 #鐵路遊 #香港一日遊

#BeingHongKong #就係香港 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #太平地氈 #紅白藍

#BeingHongKong #就係香港 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #太平地氈 #紅白藍 #西營盤 #香港社區 #舊式社區 #街舖 #東邊街 #西邊街 #第一街 #第二街 #第三街 #高街 #般咸道 #英皇書院 #聖士提反女子中學 #贊育醫院 #西區社區中心 #救恩堂 #嘉軒餅店 #關興記 #第二街公共浴室

#西營盤 #香港社區 #舊式社區 #街舖 #東邊街 #西邊街 #第一街 #第二街 #第三街 #高街 #般咸道 #英皇書院 #聖士提反女子中學 #贊育醫院 #西區社區中心 #救恩堂 #嘉軒餅店 #關興記 #第二街公共浴室

#啟德體育園 #啟德新發展區 #九龍東 #啟德站 #宋皇台站 #新蒲崗 #九龍城 #彩虹邨 #AIRSIDE #雙子匯

#啟德體育園 #啟德新發展區 #九龍東 #啟德站 #宋皇台站 #新蒲崗 #九龍城 #彩虹邨 #AIRSIDE #雙子匯

#黃金電腦商場 #高登電腦中心 #旺角電腦中心 #電腦週邊 #鍵盤 #滑鼠 #移動電源 #砌機 #電子產品 #電玩 #遊戲機 #音響 #網購 #深水埗 #鴨寮街 #旺角

#黃金電腦商場 #高登電腦中心 #旺角電腦中心 #電腦週邊 #鍵盤 #滑鼠 #移動電源 #砌機 #電子產品 #電玩 #遊戲機 #音響 #網購 #深水埗 #鴨寮街 #旺角 #香港廟宇 #古廟 #岳王古廟 #北帝譚公廟 #天后宮 #北角 #炮台山 #電氣道 #填海 #城市規劃 #黃泥涌 #跑馬地 #黃泥涌村 #客家 #古建築 #城市變遷 #香港歷史

#香港廟宇 #古廟 #岳王古廟 #北帝譚公廟 #天后宮 #北角 #炮台山 #電氣道 #填海 #城市規劃 #黃泥涌 #跑馬地 #黃泥涌村 #客家 #古建築 #城市變遷 #香港歷史 #香港建築 #公眾碼頭 #長沙灣海濱長廊 #長沙灣碼頭涼亭 #維港 #烏溪沙 #烏溪沙公眾碼頭 #吐露港

#香港建築 #公眾碼頭 #長沙灣海濱長廊 #長沙灣碼頭涼亭 #維港 #烏溪沙 #烏溪沙公眾碼頭 #吐露港

#九龍麵粉廠 #kowloonflourmills #香港品牌 #香港製造 #逾半世紀歷史 #藍水仙麵粉 #品牌故事 #集體回憶 #情懷 #香港味道 #香港展覽

#九龍麵粉廠 #kowloonflourmills #香港品牌 #香港製造 #逾半世紀歷史 #藍水仙麵粉 #品牌故事 #集體回憶 #情懷 #香港味道 #香港展覽 #文憑試 #DSE #放榜日 #學業壓力 #校園回憶 #打氣鼓勵 #人生規劃

#文憑試 #DSE #放榜日 #學業壓力 #校園回憶 #打氣鼓勵 #人生規劃 #香港天橋 #行人天橋 #私人天橋 #中環 #文華東方酒店 #太子大廈 #怡和大廈 #置地廣場 #遮打花園 #長江中心大廈 #TheHenderson #荃灣 #荃灣站 #荃灣西站 #富華中心 #南豐中心 #荃灣新之城 #愉景新城 #建築特色 #天橋設計 #城市規劃

#香港天橋 #行人天橋 #私人天橋 #中環 #文華東方酒店 #太子大廈 #怡和大廈 #置地廣場 #遮打花園 #長江中心大廈 #TheHenderson #荃灣 #荃灣站 #荃灣西站 #富華中心 #南豐中心 #荃灣新之城 #愉景新城 #建築特色 #天橋設計 #城市規劃