22/4/2025

1970年,香港已參加大阪世博!

#BeingHongKong #就係香港 #就係香港2025春季號 #MadeinHK #Madeinhongkong #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #觀塘 #大阪世博會 #萬國博覽會 #工展會

55年前的大阪博覽會有什麼好看?當時香港,又在會上展示了什麼?

4月13日開幕的大阪世博會成為近日焦點,由建築家藤本壯介設計的「大屋根」,更成為有史以來全世界最大型木建築,參展的150多個國家亦通過展館設計去展示本身的歷史文化,以及對於未來社會的展望。

如果要數近代最經典的世博會,1970年大阪那一屆肯定榜上有名,不僅是亞洲首次舉行的國際級展覽會,吸引超過六千萬遊客參觀,更透視出戰後亞洲以至世界各個地方的政治、經濟及社會甚的力量,並各自發揮對於未來科技層出不窮的想像。

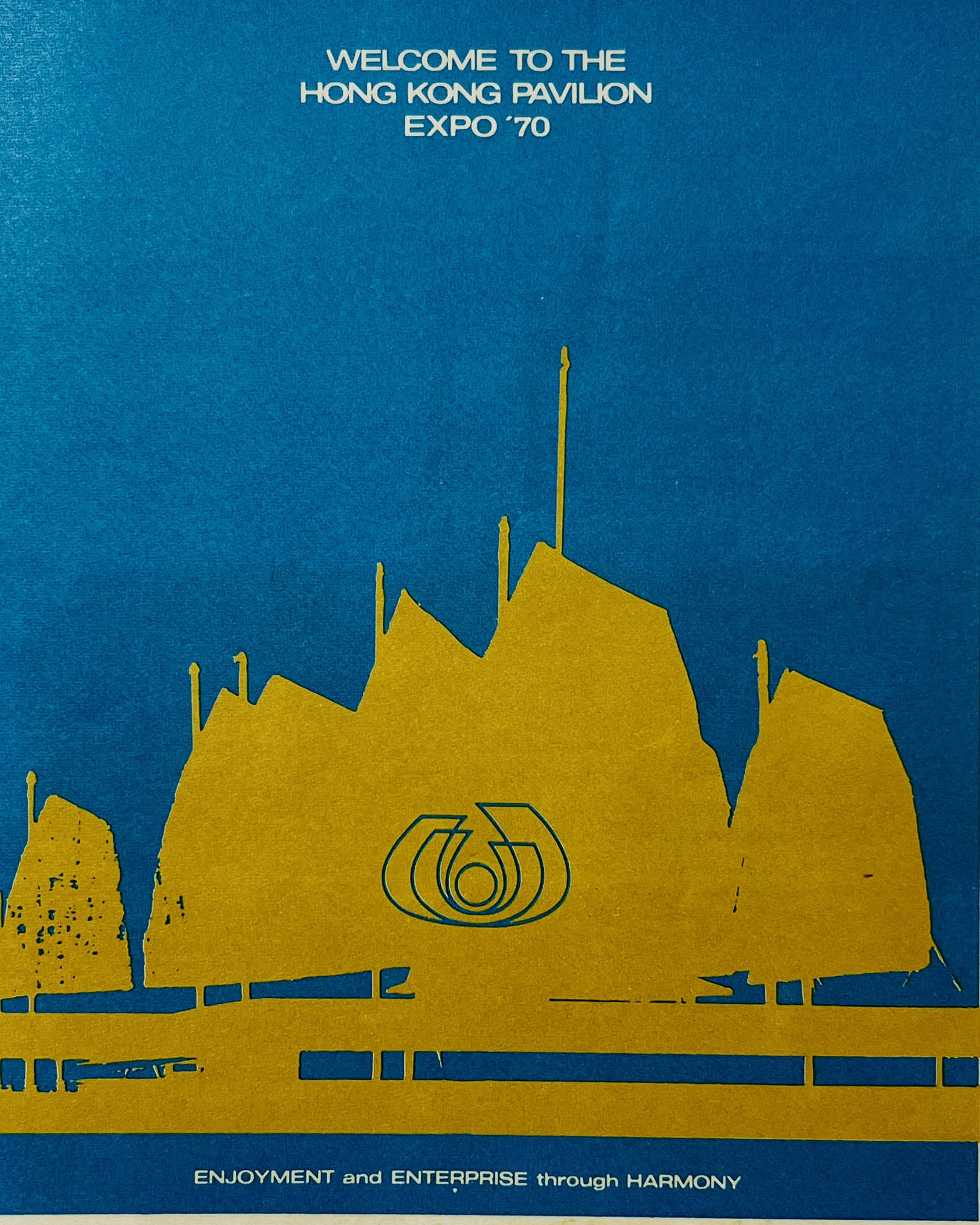

在2010年上海世博會之前,1970年大阪一屆的參觀人數是世界博覽會史上最多的。這一屆也是香港首度參展世博盛事。當時「香港館」的建築設計由英藉建築師Alan Fitch設計(他任職政府工務局時曾主理香港大會堂的現代建築)。兩座由混凝土、木材和玻璃建造的建築物,中間用一片平屋頂相連起來,屋頂豎立起13張橙紅色船帆,與周邊的水池加起來,令它看起來恍如一艘傳統中國帆船或舢舨,突顯出香港擁有優良海港以及悠久的漁村傳統。展館每天更會將船帆升至10至22米高,在風中飄揚,喻意「一帆風順」。

大會的宣傳文案中形容,戰後香港充滿各式各樣的進步(Progress),人口不但在20年間翻了四倍,工業亦大大躍進——香港不但成為日本第二大出口市場,更生產大量價廉物美的產品行銷世界。社會和經濟之外,又不忘宣傳旅遊,介紹工藝品、文化藝術、點心美食,甚至安排舞獅等表演。

回顧當時香港,累積了戰後人口及經濟迅速增長,本地製造業也臻至高峰。六十年代本港的GDP增長已僅次於日本,位於發展中國家和地區的前列。港府當時不但舉行「香港節」 等活動自本地社會宣傳,更藉著世博向國際社會宣傳香港由轉口貿易港轉型為製造業中心,堪稱是「Made in Hong Kong」的高光時刻。

六七十年代亦是香港工展會的黃金時期,大量香港廠家都熱衷在工廠會上宣傳自家產品,在展館設計上亦極富心思,甚至十分前衛,又舉辦工展小姐選美。工廠會亦成為不少戰後出生一代人的共同回憶。