26/2/2025

真正Made in Hong Kong的「香港字」

#活字印刷 #活版印藝 #鑄字 #香港印刷 #中環 #上環 #華賢坊 #城隍街 #永利街 #鴨巴甸街 #英華書院 #香港中華印務總局 #永成鑄字所 #非物質文化遺產 #執字粒 #香港字

自開埠以來,香港城市的發展就與字有著密不可分的關係。

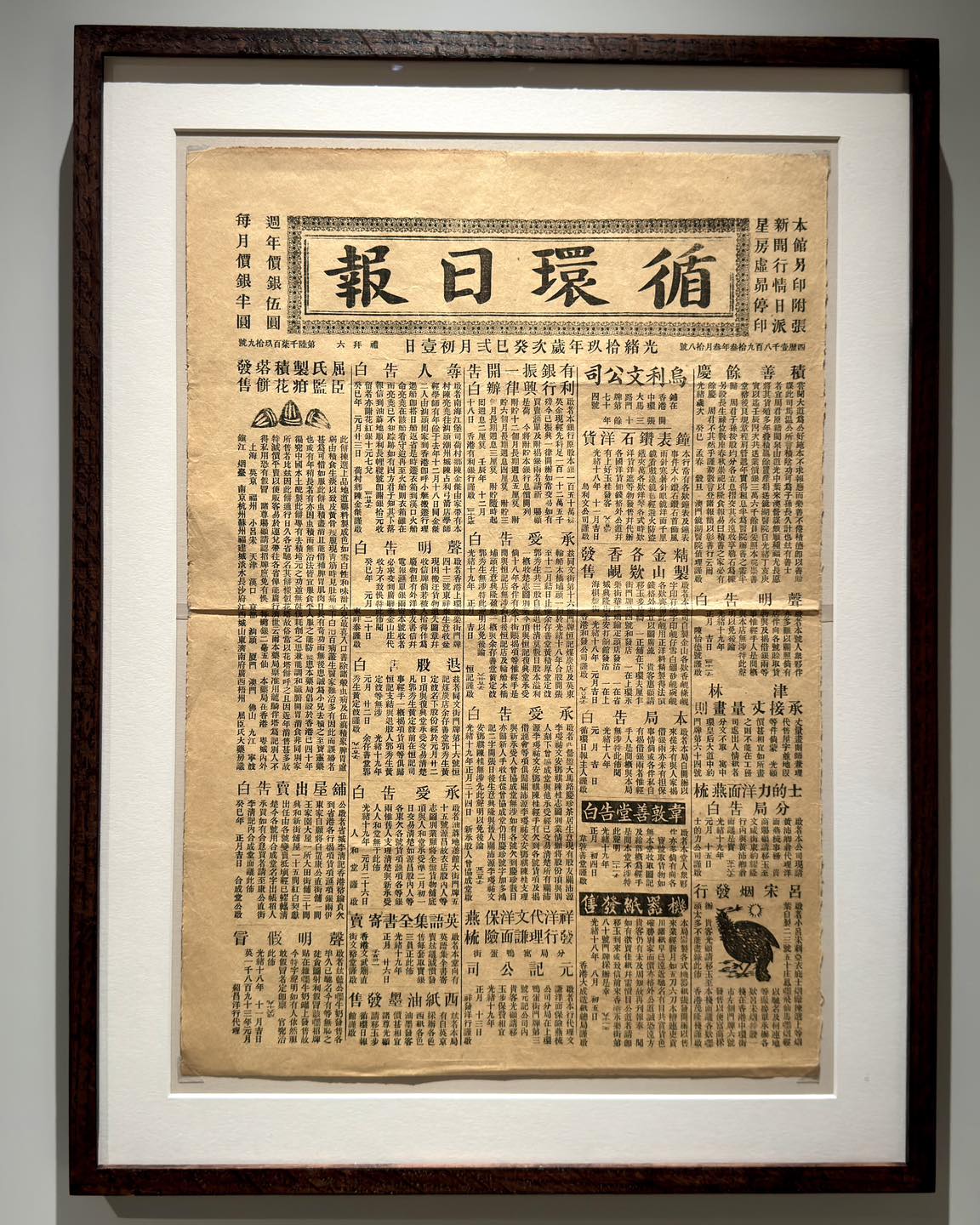

中上環一帶曾是洋行與南北行的集中地,活躍的商貿活動亦帶動印刷業的興起。現在途經中環威靈頓街至上環新街一帶,或許難以想像在1960至80年代時,大街小巷分佈著超過200間印刷公司的盛況,其中大部分更是家庭式經營的「散件印刷」;而早年在港創辦的《循環日報》、後來的《新報》及《真報》等多份本地報章,亦先後在區內設立報館,造就了繁盛的「印刷街」。

在1960年代便投身印刷業的李海寧師傅,回想起70至80年代活版印刷的巔峰時期,上環華賢坊、城隍街、永利街至鴨巴甸街一帶,曾有多間印刷舖,而鑄字公司與當時的印刷行業更是密不可分。他形容:「中文字相比英文字母的數量多很多倍,當印刷行缺少某個字時,就必須到鑄字行訂製字模。」中文字筆劃的複雜性及字體大小的限制,不但考驗雕刻的技藝,每一個字需花長時間精心製作,也成就了活字印刷獨特的魅力。

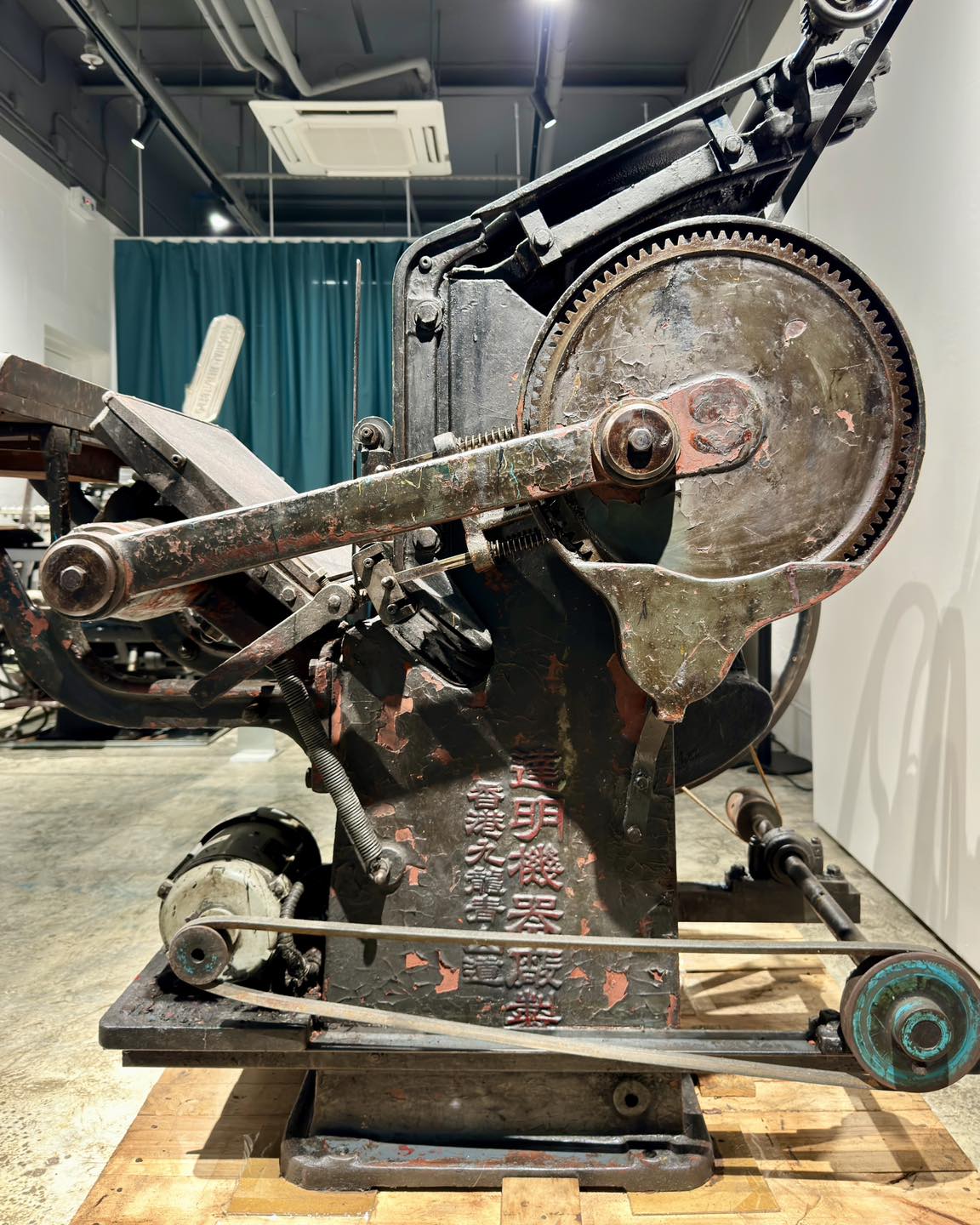

80年代後期,本地廠房相繼北移至內地,加上柯式印刷技術的普及,繁複的活字印刷便逐漸被取代,昔日不可或缺的鉛字粒瞬間淪為「廢物」,活版印刷機也隨之成為「廢鐵」。這不僅是一場印刷技術的變革,更是一個行業的終結──許多小型印刷公司在競爭中逐漸消失,昔日熙熙攘攘「印刷街」變得冷清,大眾對於本地鑄字行業的歷史日漸遺忘,後生一輩更是聞所未聞。

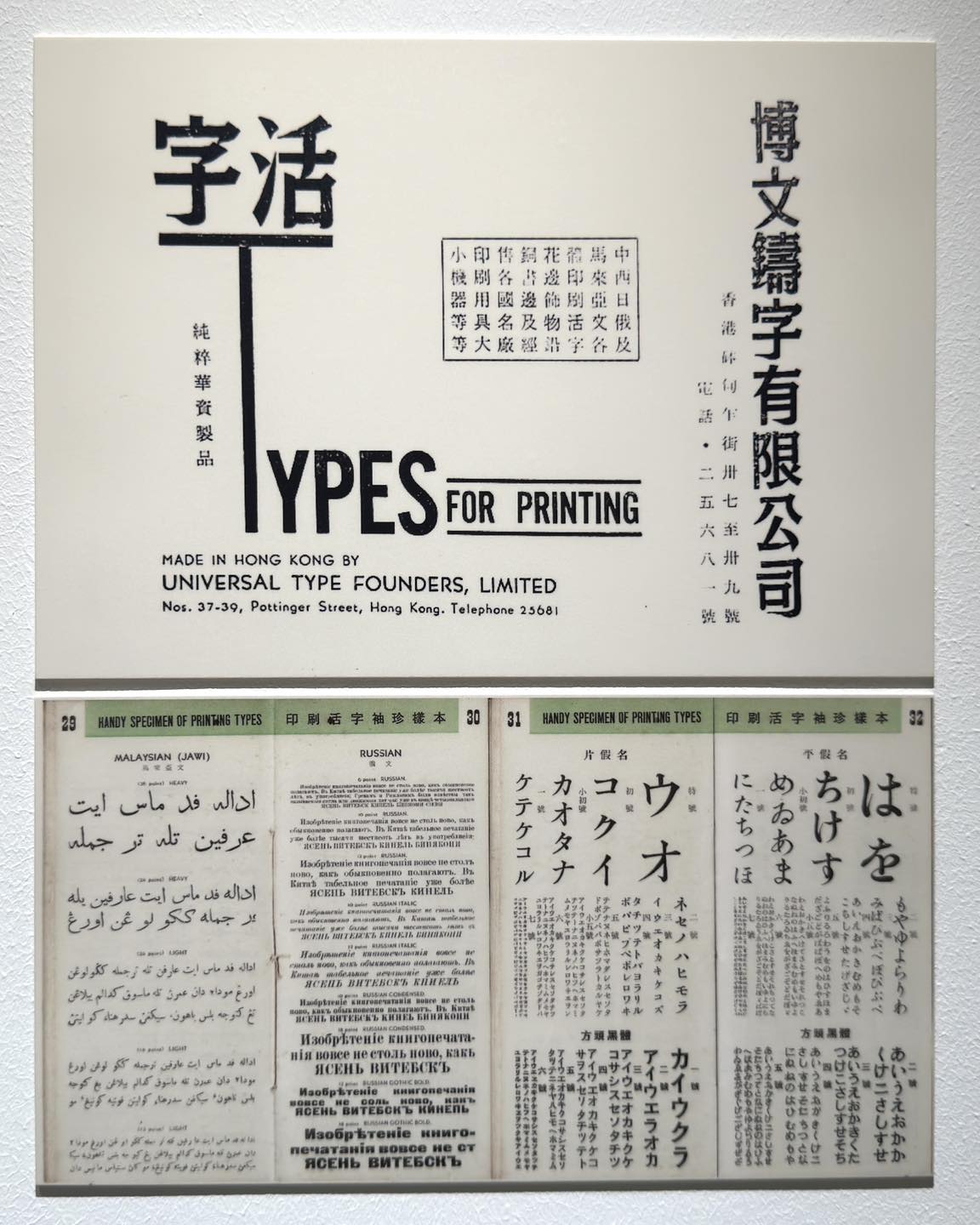

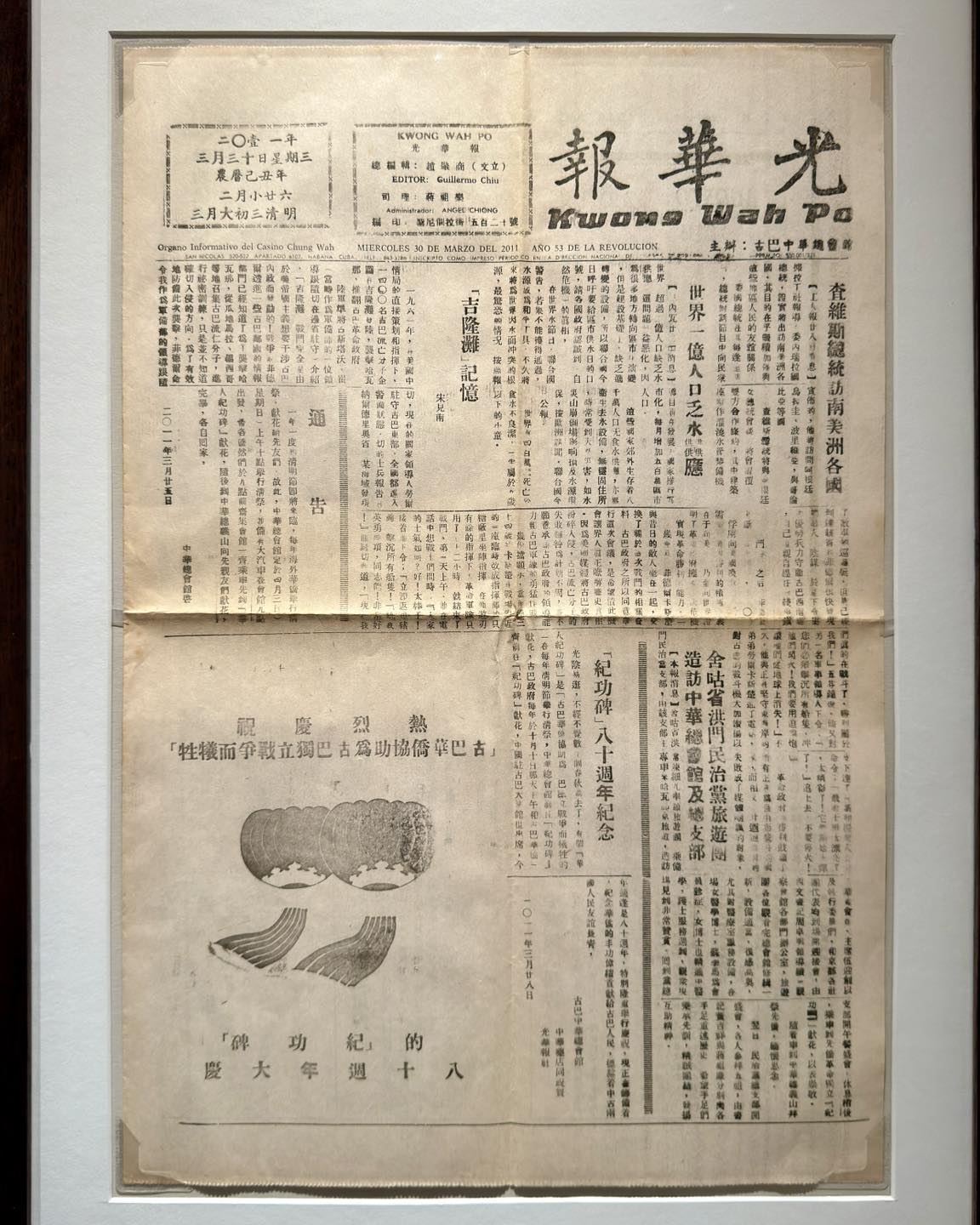

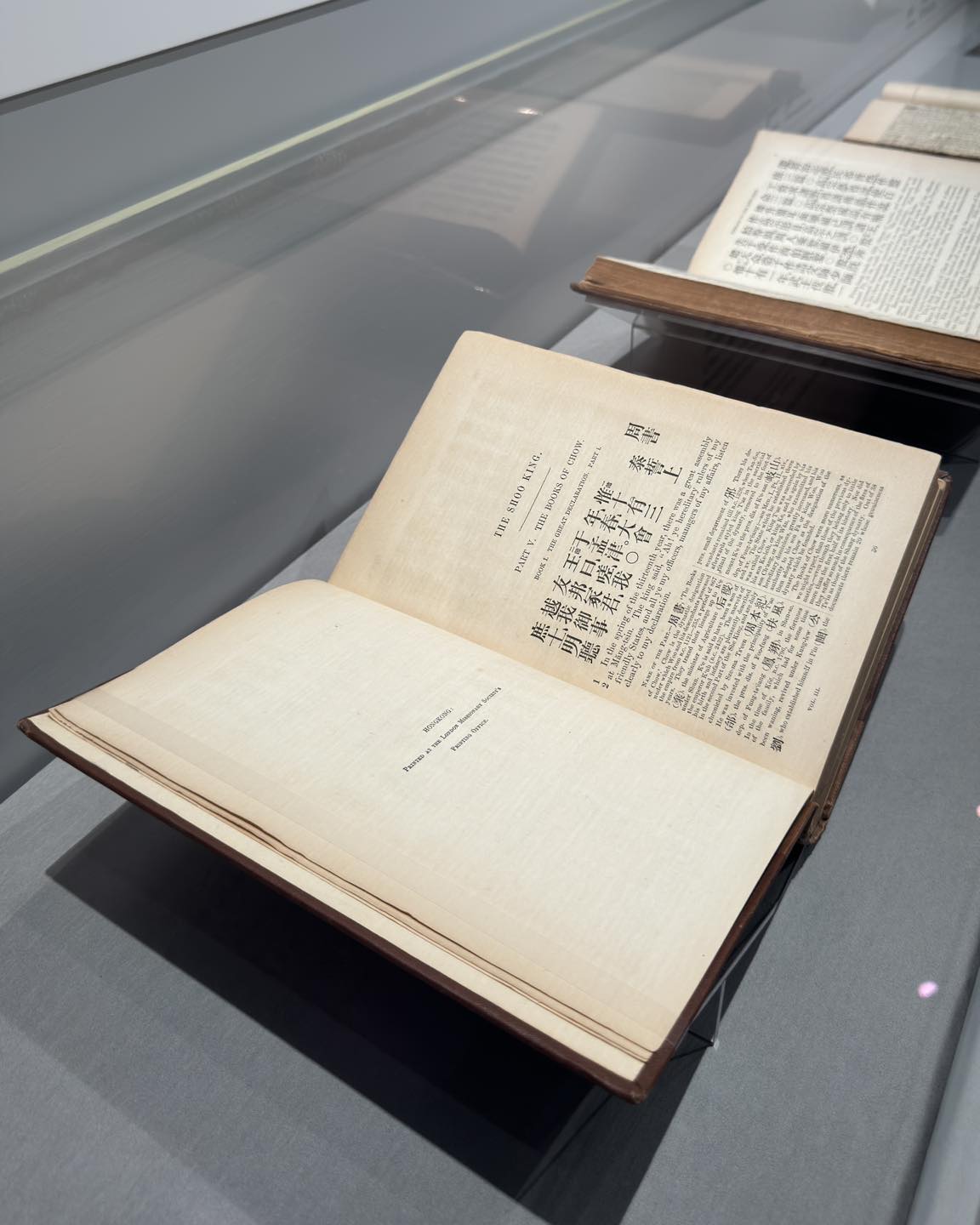

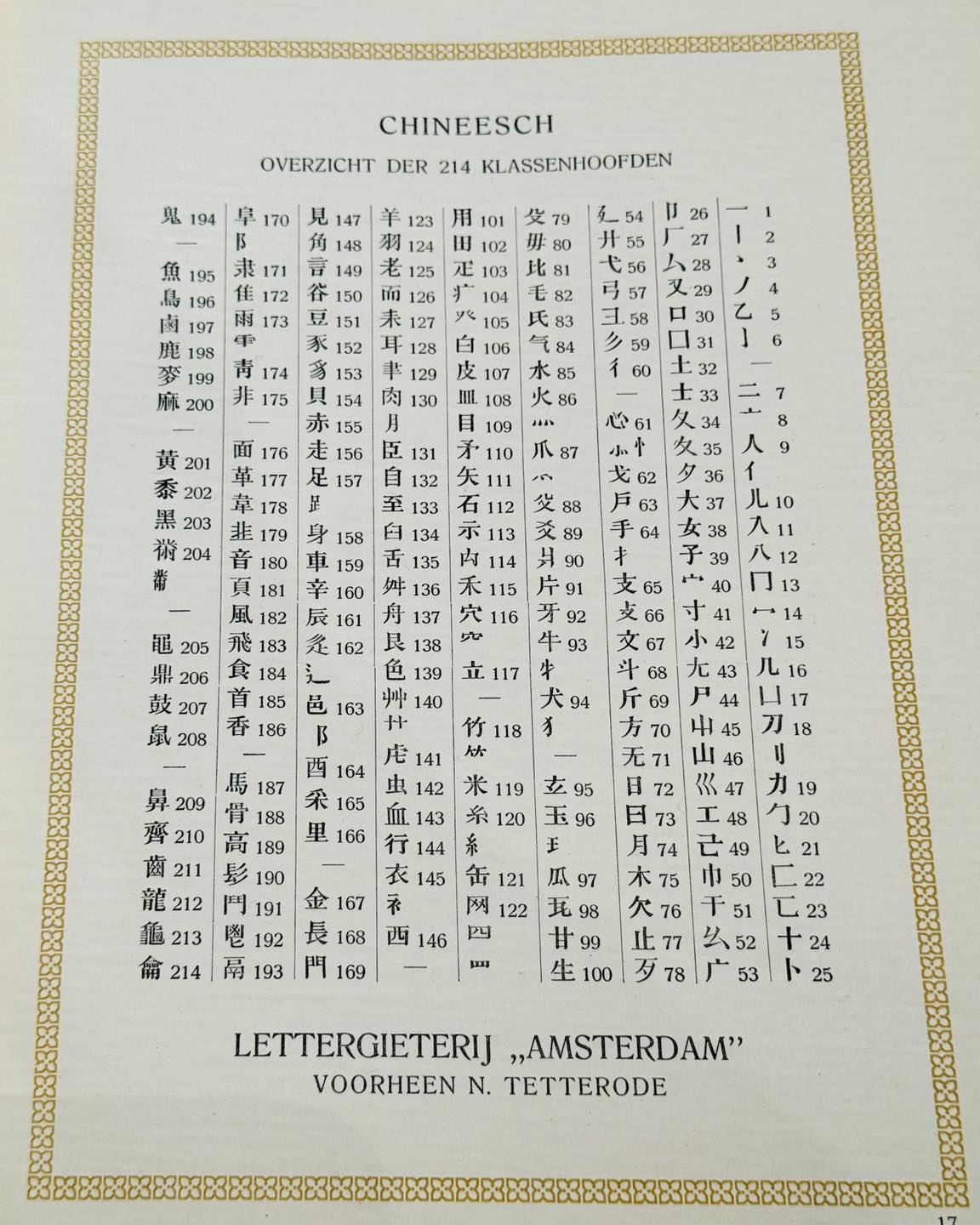

近日「當代印藝」 hkopenprintshop 以曾經座落於鴨巴甸街22號的倫敦傳道會印字館(英華書院)為起點,展示三套產於不同年代的中文字模──來自英國牛津大學出版社檔案館、早於1881年購自香港中華印務總局的字模;來自1950年代古巴夏灣拿《光華報》的字模; 以及1980年代由永成鑄字行鑄造的字模。三套不同年代的字模不但將「香港字」重現眼前,更跨越時空,遊走於中上環的里巷,透過本地四大鑄字行:建國、達興、永成及博文的故事,重溫香港中文鑄字業昔日的輝煌。

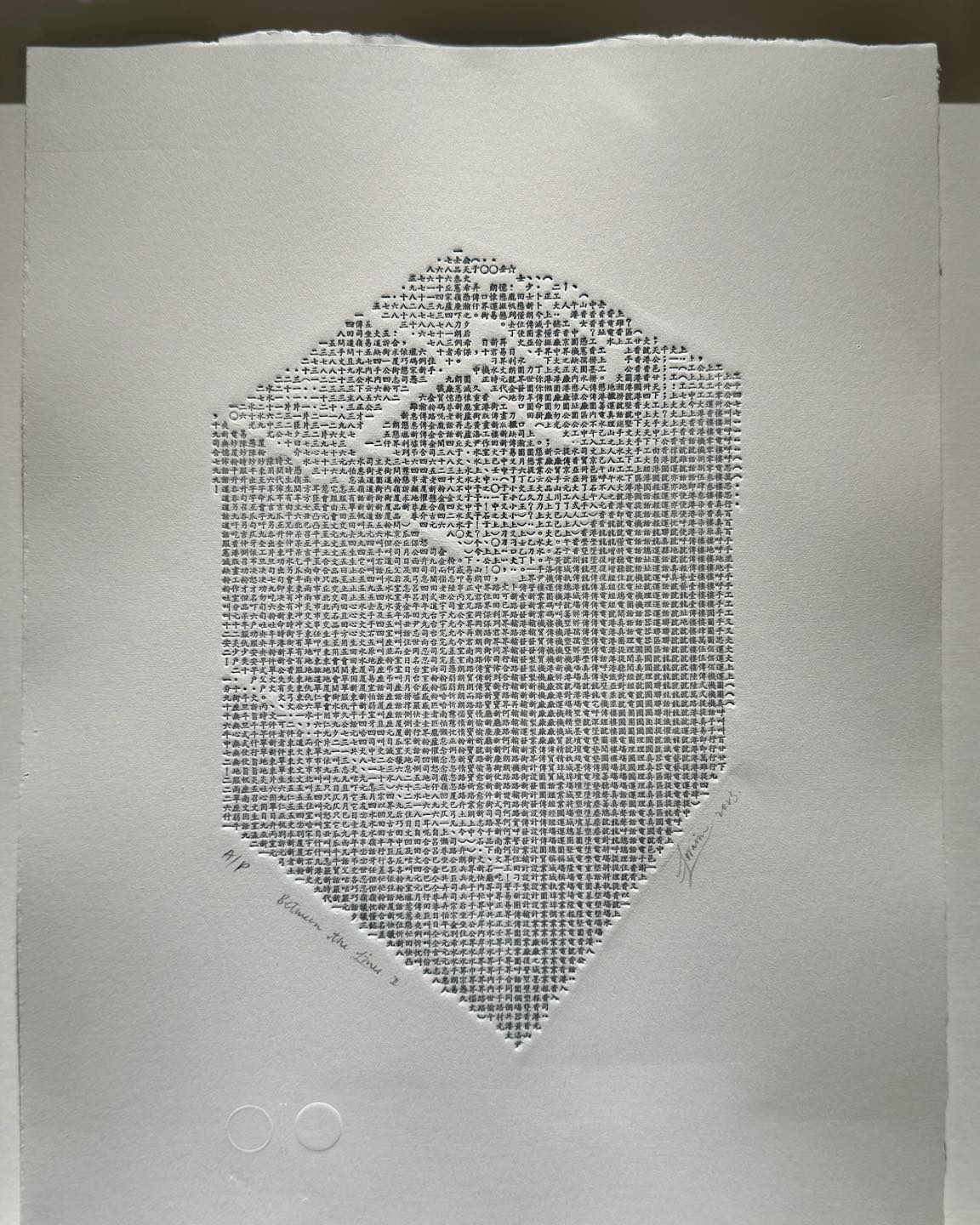

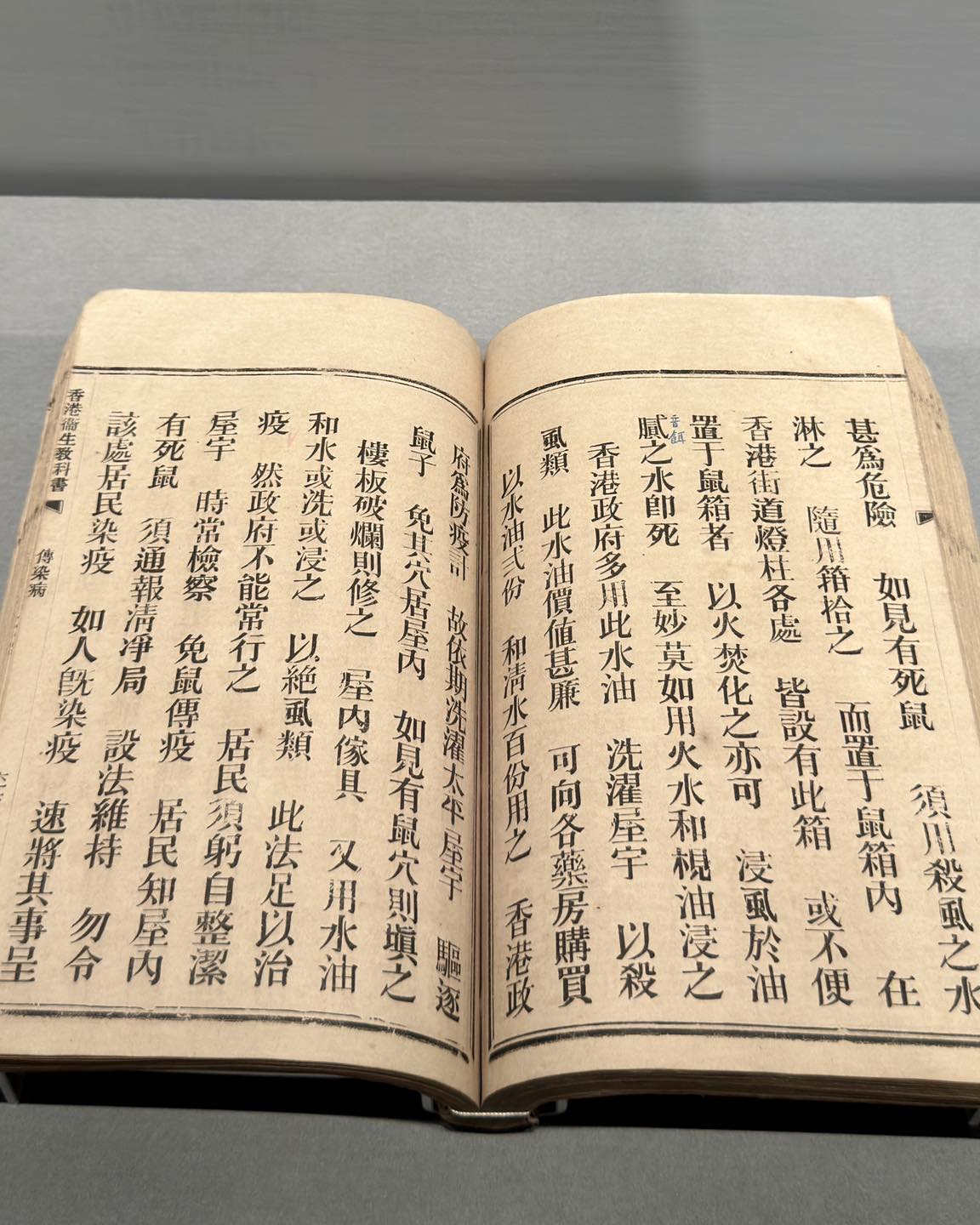

以上三套字模的原產地皆為香港中環,字粒旁的四位數字編碼便是重要依據,頭兩位數字代表部首,後兩位數字則代表剩餘筆劃,是為方便不懂中文的外國人執字粒。它們所鑄的中文活字,亦曾經排印過無數書刊,包括十九世紀中來港傳教士所用的雙語印刷釋經書;教授華工撰寫普通書信及祭文內容、美國金山華洋日報印製的《新增帖式備要》;以至教導大眾治療天花可服用中藥配方的《天花精言》、教導學童如何注意個人衛生的《香港衛生教科書》等等。

這些於世界各地用「香港字」出版的刊物,不但呈現出香港是連接中西文化及海外華人的重要橋樑,亦側面反映出不同年代的大眾生活情況。重溫香港活字印刷的工藝和歷史,也在翻閱一段段香港社會及社區在過去百多年間的變遷。

「細說從頭──鴨巴甸街的印藝傳奇」專題展覽

日期:即日起至8月31日

時間:13:00 - 19:00(逢星期一休館)

地點:中環鴨巴甸街35號元創方A座地下SG03-07