人是先有地圖,才知道方向?還是先掌握方向,才能製作地圖?

由古代的哥倫布和鄭和,地圖一直與航行和旅程離不開,地圖製作也變成一門重要的科學和專業。但今時人們旅遊或外出,能夠定位的google map 早成為搵路好幫手,在街上人人低著頭看著手機,便能到達目的地。傳統地圖淡出我們的生活早已是大勢所趨,連地政總署近月也先後關閉兩個紙品地圖的銷售處⋯⋯但如果五年前沒有買到一張超大型 (3米 X 2.4米)的香港地圖,可能便不會有《一個人的烏托島》這個用紙品地圖作為出發點的藝術創作。

2022年,藝術家梁洛熙 @gllh_art買來一張「常見」的香港地圖,地圖並沒有特定主題,顯示的只是基本的市區和郊區、山脈、島嶼、等高線、海岸線、建築物和公路等等的狀況。然後他花了13個月時間,將地圖撕成無數張碎片,然後重組拼貼,完成的地圖上,藍色的海港和水塘、綠色的山、密集的城市、連貫各區並連接境內外的公路系統,一切看來依然運作如常,是那麼熟悉,卻又那麼陌生——

由港島、九島半島、新界、大嶼山和數百個離島構成的香港地貌發生了變異,不但原有的18區分佈不同了,陸地間雖有水道由東而西走向,但分隔港九、曾標誌著香港由漁村變成港口城市的「地標」維多利亞港也不見了,包括水塘和機場等各種在香港都市化過程中不可或缺的基建都重新定位,九龍甚至變成了一個小島,荃灣更成為整張地圖的中心,被湖水所包圍。這個香港,跟你認識/記憶中的那個地方,有多大分別?

在不同年代,由官方制訂的地圖都有著界定一個地方管治領域和邊界的作用,梁洛熙形容,「地圖是一種話語權」,呈現出不同地理環境的特徵和彼此的角力關係,也形成了人們對地方的既定印象。當同樣的「地圖」打碎再經過重組,變成了另一張「地圖」時,卻讓人對「常態」產生了不一樣的觀感和想像。這個創作的起點,乃是源於這數年間他觀察到離開與留港的人之間,兩種不同卻又交錯的經驗——身處異國,往往卻要借助香港某處地方作為類比,向他人說明新地方的特徵;而那些依舊在香港生活的,每天見到熟悉的城市景觀,卻又感覺愈來愈陌生和疏離。「以前沒有想過,『香港』會變成一個向其他人解說自己處境的形容詞。」

這張拼貼地圖也被不同的水體所包圍,一方面是基於海港和水塘對於香港城市發展的重要性,他也發現,在移民過程中,大部分人的家當物品都是經海上航運到新的家園去,地圖上那個葵涌貨櫃碼頭,也遠比我們日常想像中更重要。

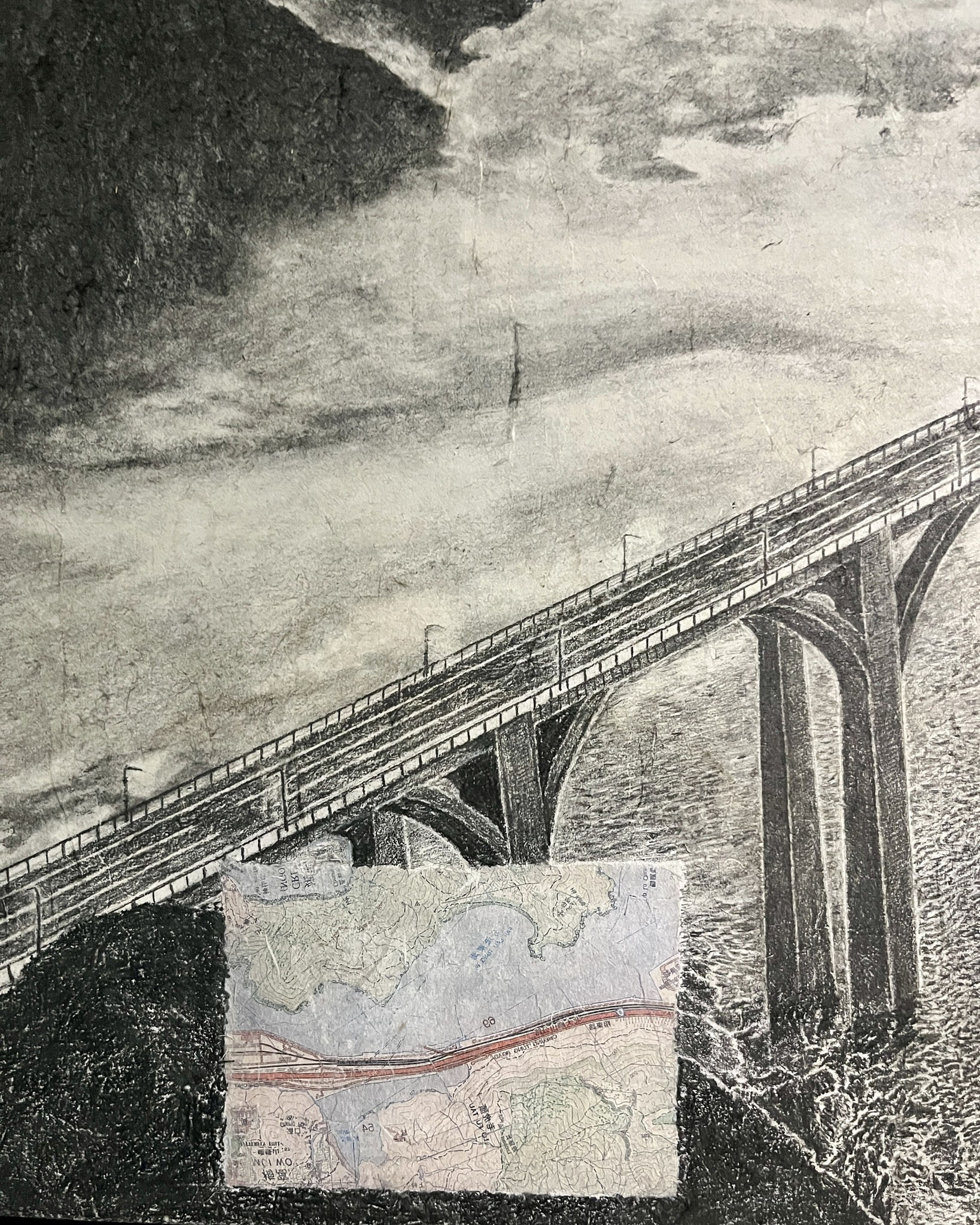

在過往作品中,梁洛熙一直採用不同物料進行創作,以往的樹葉、膠卷和銅幣後,今次則用上紙品地圖,「一個人的烏托島」是一個延續了近五年的創作過程,不但將平面地圖轉化為另一張平面地圖,也有由平面轉化為立體空間的嘗試。二十多幅混合了移印地圖及鉛筆畫的「畫作」,其實是他想像自己進入那張拼貼地圖上的「實體空間」時,所看到的景觀,部分畫作也結合了他在現實生活旅行時的觀察,例如那條通往未知的境外地方的大橋。