五十年代的大埔漁民,如何轉型成為地氈工藝學徒?

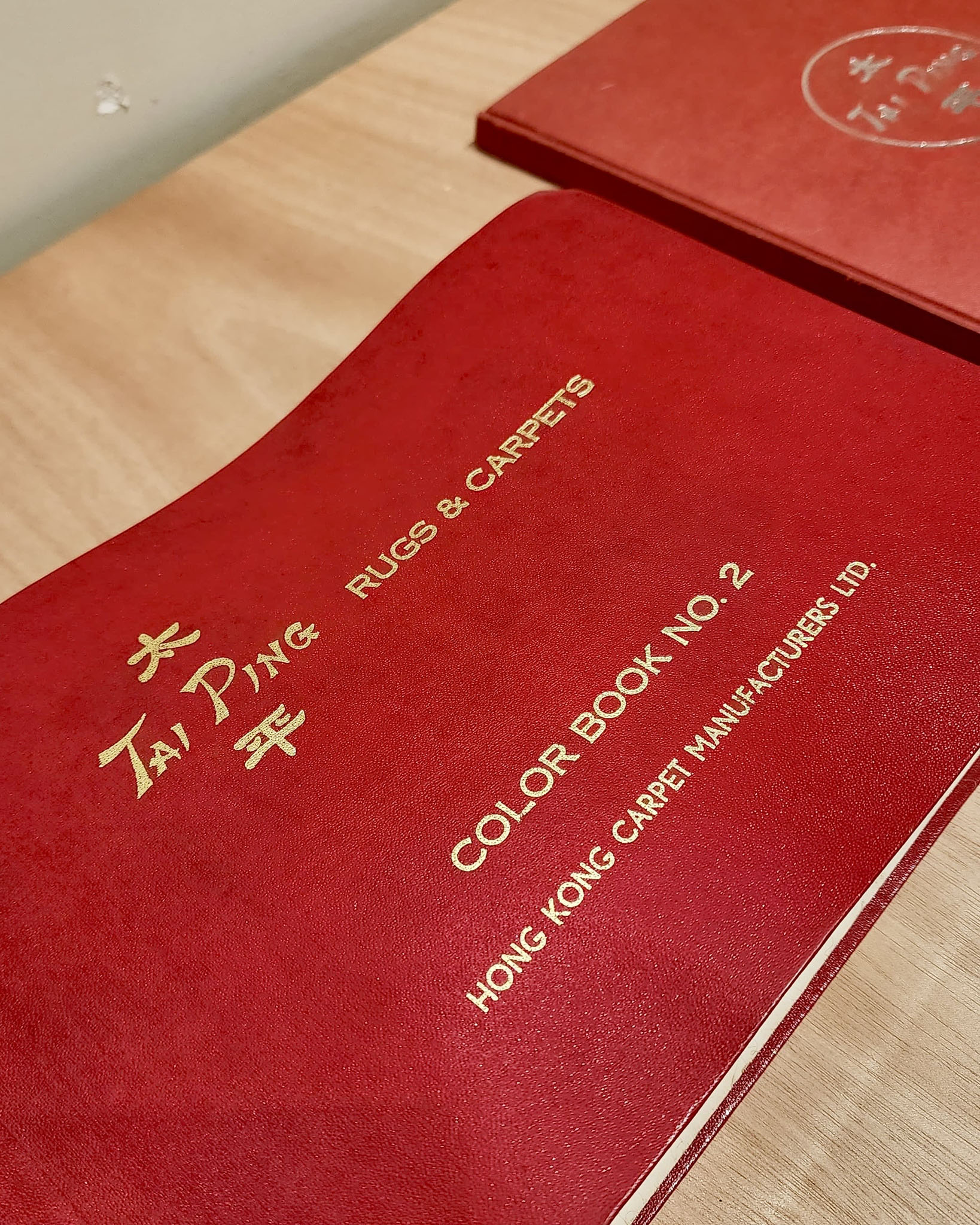

1956年由嘉道理家族成立的太平地氈,最早期廠房位於青山,利用天津傳統全人手打結技術去生產地氈。研發出簇絨槍後,不但加快了生產速度,產量也進一步提升,更於1958年在大埔建立起第一家現代化工廠。

大埔傳統上雖然是一個漁農為主的地區,但五十年代後本港漁業漸走下坡,很多漁民為謀生計,紛紛外出市區打工。太平地氈大埔廠房開幕後,亦招纜了很多漁民家庭的女性進入地氈廠工作。她們起初大多是以「養成工」的身分,學習地氈織造技術——「養成工」的概念來自上海紡織業,工人成為正式員工前,多由「養成工」開始培訓,類似於學徒制。

漁業與織造地氈兩者看似毫無關連,初入行的漁民,如何掌握箇中技術,甚至製造出遠銷至英美及其他海外地方,供應給皇室、酒店及各類大機構的精美地氈?

對漁民來說,不懂得編織及修補魚網就無法維生。透過重複用繩打結成網的過程,對於繩網是否上下整齊、左右對稱、繩洞大小一致,都建立起一定程度的技能,也需要細心和耐性。織造地氈也需要長時間的耐性和對細節的要求,同時要培養起對顏色和圖案的敏銳觸覺和美感。工人一開始只能從單色和大面積的設計開始,至少七年時間,練得一手穩定的技術後,就可以接觸更複雜的地氈設計,包括疊色和多角度的設計。例如太平地氈在1963年為英國皇室成員雅麗珊郡主(Princess Alexandra)所製作的地氈——波斯風格圖案包含多種形狀花紋,線條的粗幼和角度亦變化多端,便是資深工匠才能掌握到的技術。

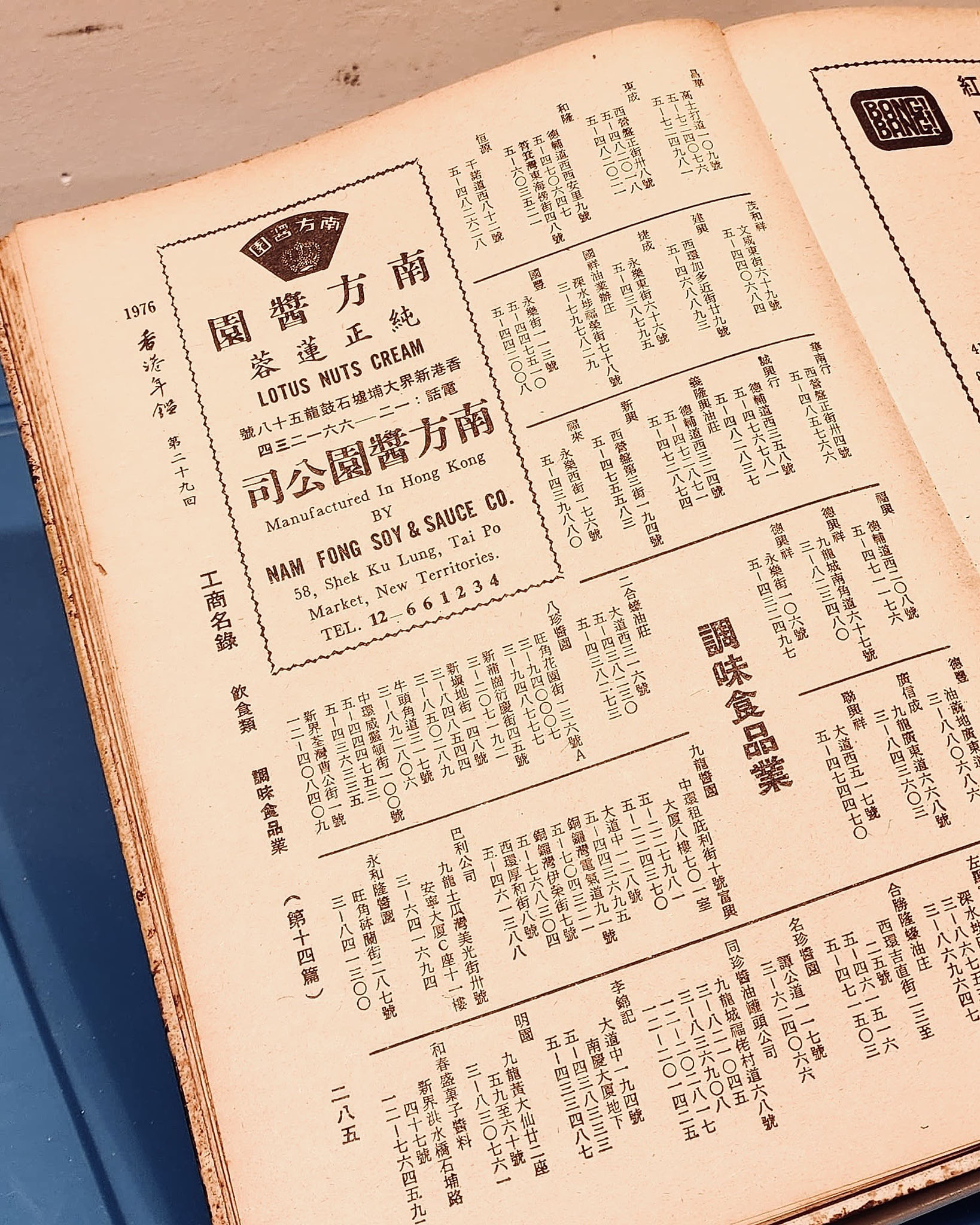

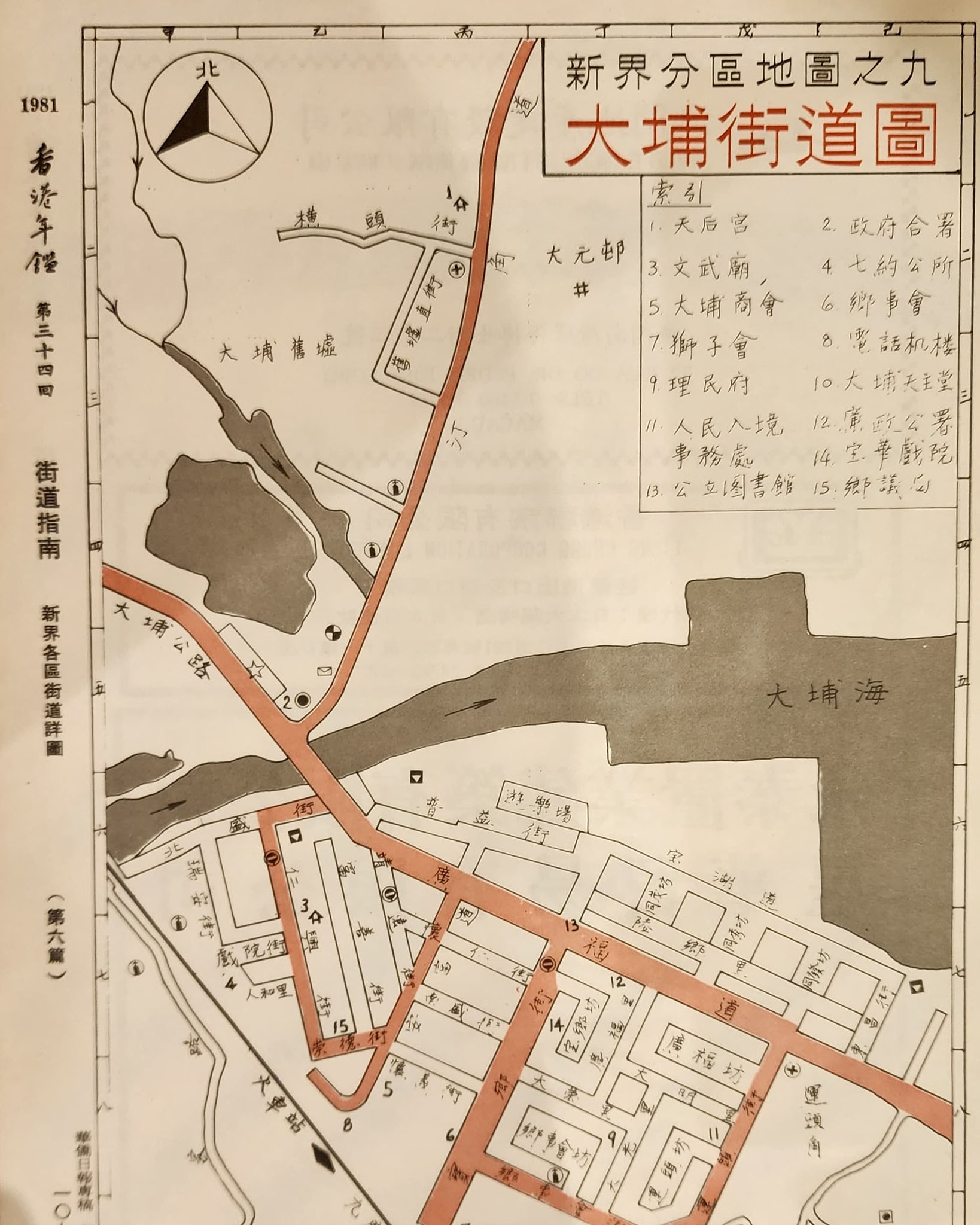

穩定的工作和薪金,令當時很多漁民女性都寧願轉型到地氈廠工作,成為當年大埔以至香港製造的一員。戰後香港有大量人口湧入,加上港府致力推動本港由轉口港轉型為製造業中心,不少新界鄉郊地區都相繼發展成衞星城市(後稱新市鎮),除了提供住屋,同時成立工業區提供就業機會。大埔工業邨的發展雖然比荃灣及觀塘等要後一步,但在五十年代開始,除了太平地氈外,區內亦陸續出現各種家庭式工場或工廠,製造手套、行李箱、醬油、啤酒和各類電子產品。那些帶有鹹香味的盆曬生抽、「細路仔啤酒」Jolly Shandy、出口至歐美等地的手套和Maxwell行李箱等等,原來都屬「大埔製造」。到了七十年代,有本地廠家從事外國電子產品代工生 產之餘,亦自行製造家用遊戲機,與日本和歐美市場競爭。

刻下正在展出的「天工開物 埔民造物」展覽,除了太平地氈,同場展出各類型曾經在大埔製造的物產和工藝外,也呈現出大埔百多年來的工商業發展脈絡。在當中,又有哪些是你曾經使用或接觸過的?

「古蹟前行」文化遺產計劃—大埔:「天工開物 埔民造物」專題展覽

日期:2025年4月1日至4月30日

時間:周二至六 10:00 – 6:00pm,周一及日休息

地點:香港文化古蹟資源中心(香港西營盤西邊街36A後座)

@jc.heritage.thewayforward @hkrcheritage

(

圖1,3,4,7,11,12,17由主辦單位提供)