18/3/2025

用什麼方式,與天才對話?

#MPlus畢加索 #MPlusPicasso #MPlus博物館 #MPlusMuseum #西九文化區 #westkowloonculturaldistrict #香港藝術家

三月份本地有數不清的藝術活動,當中最大型的,除了月底在會展進行的巴塞爾藝術展,便是上周末在M+開幕的畢加索展覽。這位被視為天才的藝術家,對後人及世界產生的不同影響,或可借著今次展覽的主題——「與亞洲對話」折射出來。

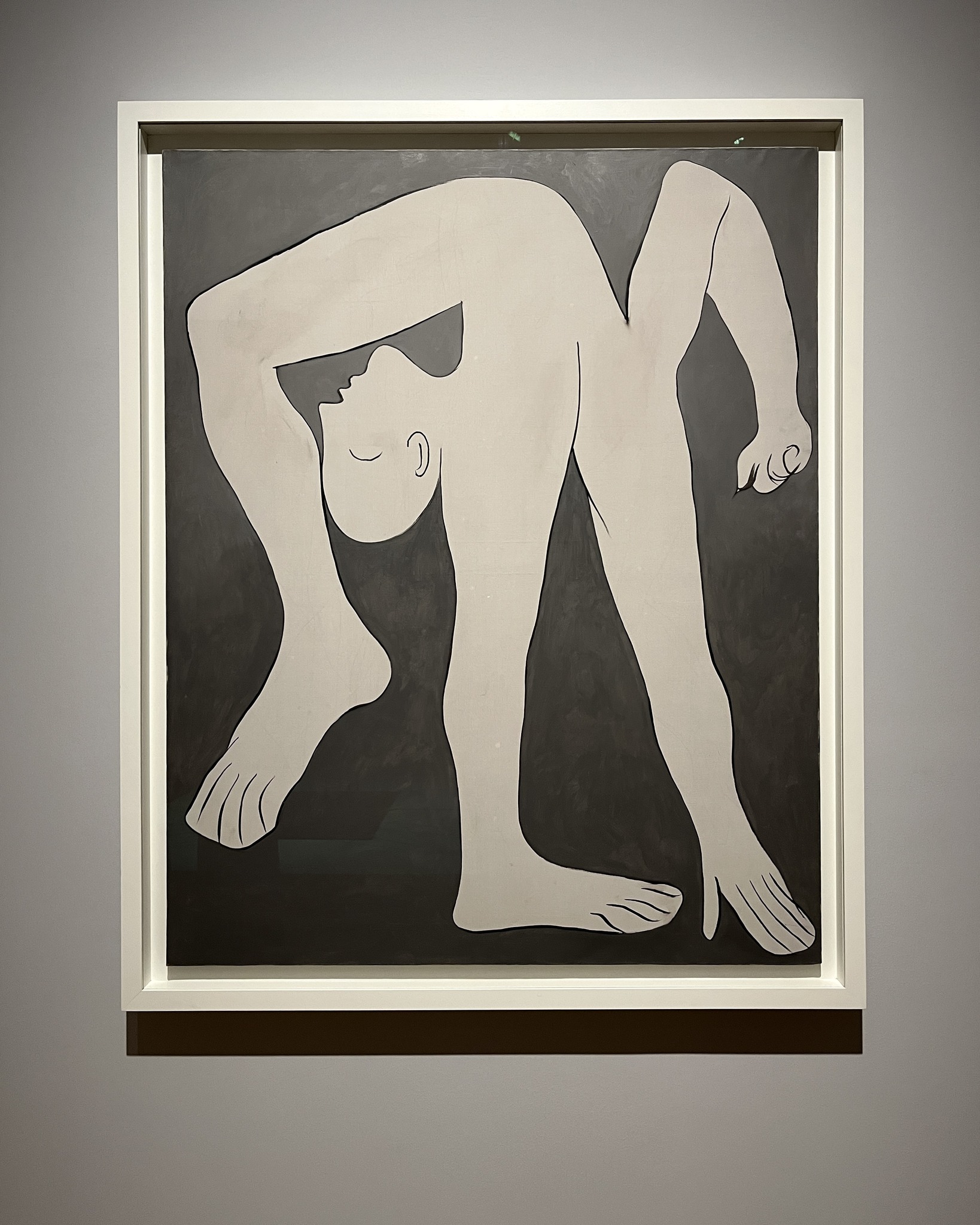

畢加索(1881-1973)的創作生涯,向來以主題及風格多樣見稱。肖像、人體、戰爭、希臘神話、非洲藝術、立體主義、雕塑、陶瓷、混合媒介.....展覽以四個不同原型去呈現畢加索逾60多件作品的來由、風格、演變,而每一個原型都分別以三十多位亞洲及海外藝術家共130多件創作作為對照,顯示這位舉世知名的天才藝術家跨越文化和世代的影響力。

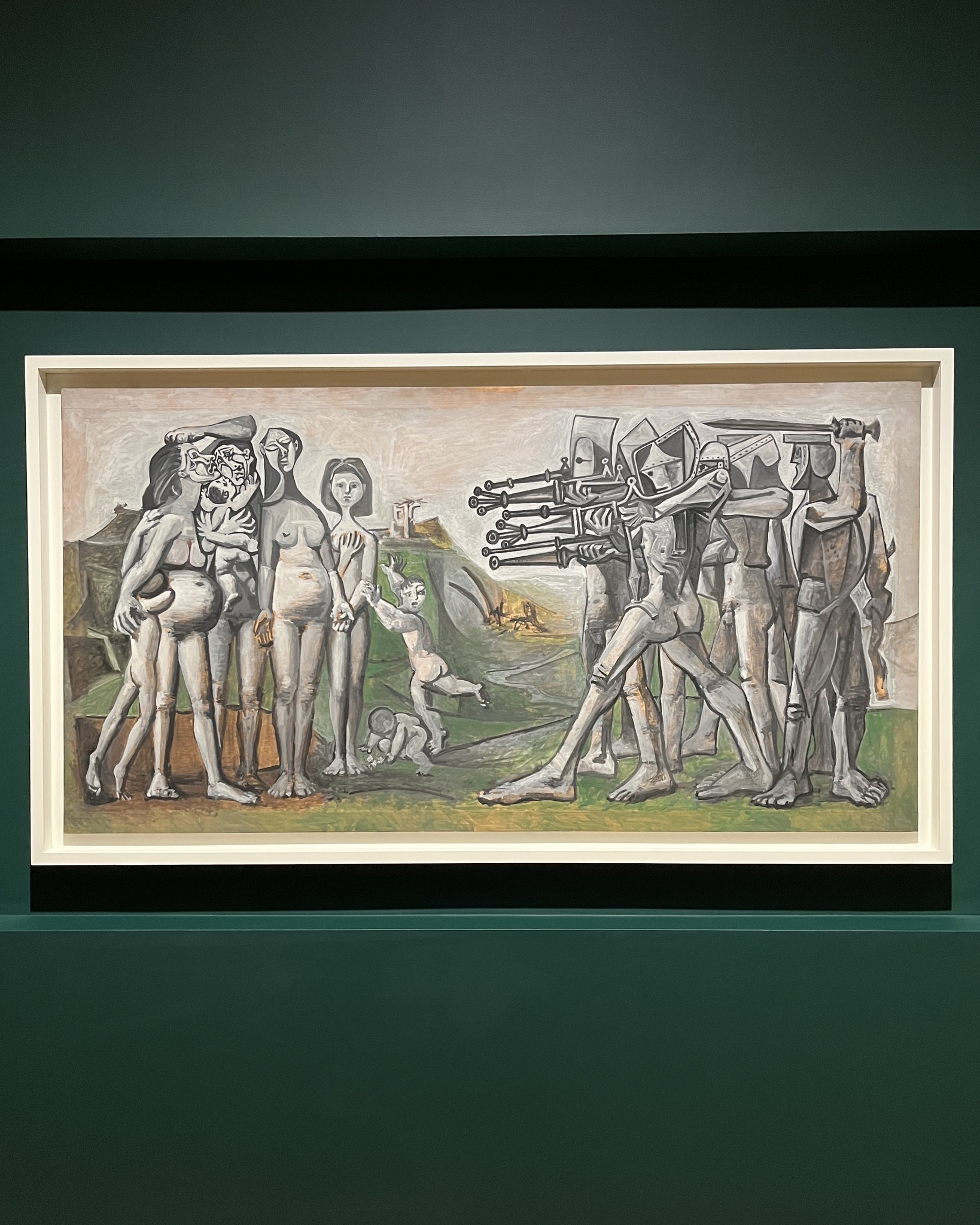

多幅名作包括《男子肖像》、《聖心教堂》、《雜技演員》、 《海邊的人像》、《台座上的靜物》、《多拉.瑪爾肖像》、回應歷史的《朝鮮大屠殺》、借鑑歐洲名畫的多幅創作,以至雕塑及陶藝作品外,同時間,你也會見到內地藝術家曾梵志下半身消失的畢加索畫像、蔡國強的「火藥畫」、水墨大師齊白石的鴿子圖、日籍藝術家芥川(間所)紗織用日本歷史和神話出發的創作,野口勇的鍍鋅鋼雕塑、倉俁史朗的夢幻家居裝置、韓國藝術梁慧圭用不同物料材質的探索⋯⋯結尾時還有日藉攝影家森村泰昌變裝為畢加索的人像相片,與展覽開始時由Robert Doisneau於1952年拍攝的經典畢加索肖像《Les pains de Picasso》對照,首尾呼應的對話意圖更是明顯。

在這場對話中,也包括了來自香港的創作者。較為人所熟悉的是陳福善(1905-1995)和周綠雲(1924-2011);較令人意想不到的,則是八十後畫家黎清研。陳福善以海魚圖作出立體主義的嘗試;黎清研畫中的人物經常處於孤單的狀態之中,與畢加索在「藍色時期」創作的男子肖像,有著類近的憂抑與疏離感。或者,人類的處境無論去哪一個世代,總有些東西是未能改變的。

今日俄烏戰爭仍未結束,而加沙地帶每天仍在面對空襲威脅,戰爭並未沒有遠離人間。1937年畢加索因應當時德意兩國軍隊轟炸家鄉西班牙小城格爾尼亞,造成死傷無數的經典反戰之作《格爾尼亞》(Guernica),雖然未有在今次展覽之列,但美籍台裔藝術家李明維卻以巨型沙畫創作,再現《格爾尼亞》畫中的混亂和恐佈場景。畢加索原作為油畫,李明維的沙畫則突顯了無常和變化的狀態。觀眾可以在B2層展演空間免費觀賞節目,6月28日展覽結束時,藝術家更會邀請觀眾走入完成的作品之中,感受創作與毀滅的循環變化。

M+的官方定位為「位於香港的亞洲全球性當代視覺文化博物館」,通過對話去激發不同文化和思想交流,是M+也是香港城市的重要定位。畢加索展是M+繼去年貝聿銘建築展後另一場大型展覽活動。在這位天才藝術家離世半世紀後的今天,我們又可以從他身上得到什麼新的啟發?

「香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話」

地點:M+西展廳(香港九龍西九文化區博物館道38號)@mplusmueseum

日期:2025年3月15日至7月13日

成人門票:$240

(圖4來自M+官方網站,原圖由台北市立美術館提供)