18/2/2025

高樓叢中一座廟?

#香港廟宇 #古廟 #岳王古廟 #北帝譚公廟 #天后宮 #北角 #炮台山 #電氣道 #填海 #城市規劃 #黃泥涌 #跑馬地 #黃泥涌村 #客家 #古建築 #城市變遷 #香港歷史

繁忙的街道中央,怎會遺留下一座古廟?

在熙來攘往的電氣道,有座建於1930年代的岳王古廟,仍然佇立於威非路道對出的轉角處。古廟最初建在路邊高台之上,需經一小段斜路和石級才能抵達,廟內除了供奉岳飛,還有關公及觀音等神祇。後來廟外邊修建了馬路,才築起石墻並加建西式門樓以維護古廟。現在它的位置看起來「奇怪」,與周圍的現代建築形成鮮明對比,卻隱藏著社區的轉變軌跡。

十九世紀中期,北角仍是一片未開發的臨海地區,海岸線就在今日的電氣道附近。隨著城市發展,北角也開始填海造地──1920年代,政府在此地進行大規模填海工程,威非路道、歌頓道及屈臣道等地區相繼形成,「電氣道」 也因為發電廠落成而命名,不但標誌著北角工業化的開端,也帶動了社區周邊的發展,區內也雲集了大量倉庫。

如今岳王古廟的周邊已不再有電廠和倉庫:北角發電廠早在八十年代已變成大型住宅城市花園,臨海的倉庫也變成了和富中心。早於1871年啟用的威非路警署(原為銅鑼灣警署),亦改建成大型商廈。八十年代地鐵通車,開設炮台山站後,這一帶也被大眾列為「炮台山」(區內曾經建有炮台遺址)。古廟的磚瓦與現代高樓大廈的反光玻璃,代表著兩個截然不同的時代,古廟也成為社區記憶的重要載體。

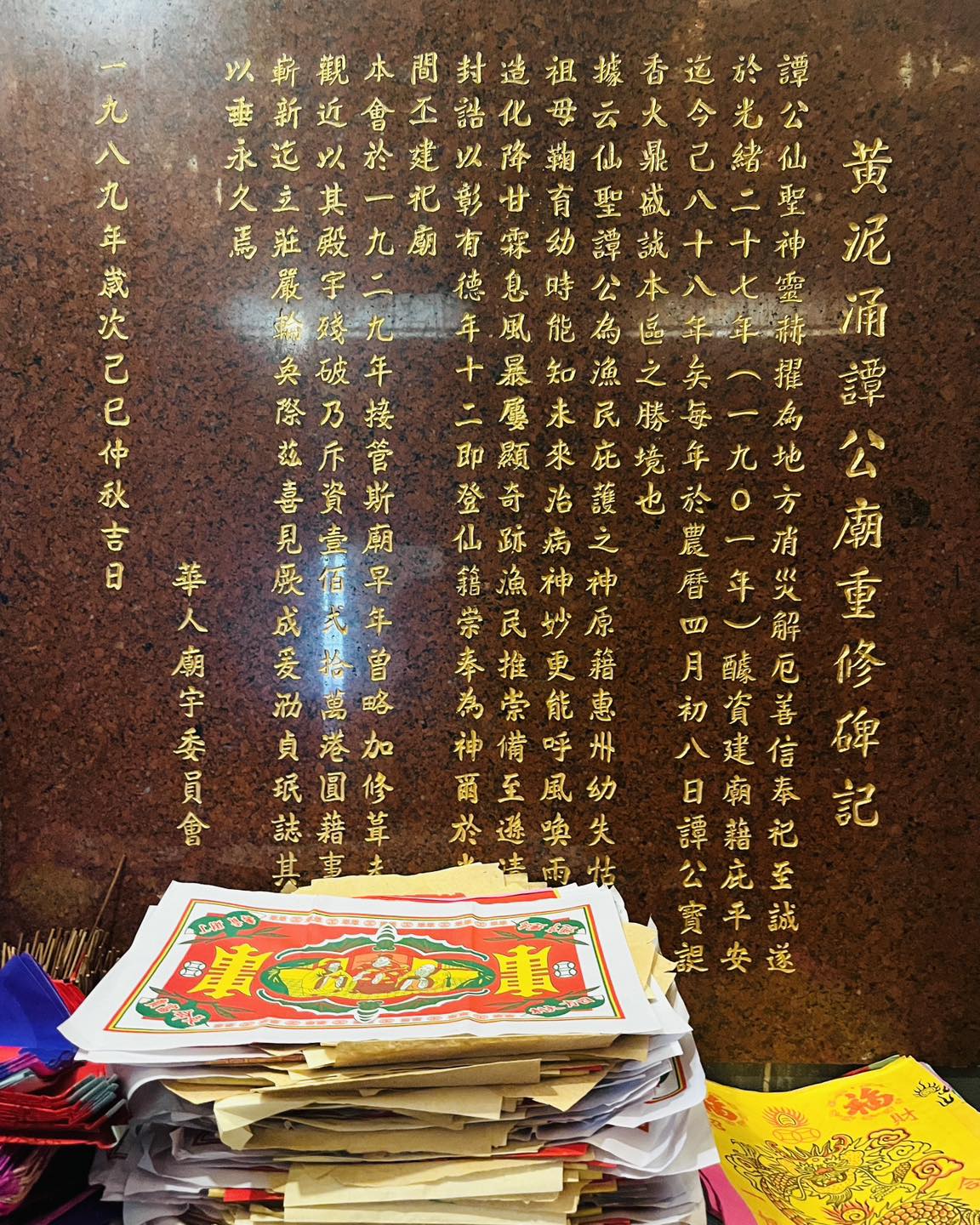

另外座落於跑馬地藍塘道與雲地利道交界、兩座依山而建的北帝譚公廟及天后宮,也讓人窺看昔日客家村落遺留下來的生活痕跡。沿著小山坡拾級而上,廟宇採用三合土建築,仿青磚外墻,廟內的天花掛滿宮燈,與鄰近的中高尚住宅區卻呈現強烈的古今對比,甚至有點像超越時空的奇異存在。

舊譚公廟原址位處近養和醫院的山坡上,後因市區發展而被迫拆卸。現時位於小山崗上的新廟宇,乃是由居於黃泥涌區的客籍人士集資,於1901年興建。二十世紀初黃泥涌村被夷平後,區內開闢了藍塘道、成和道、山光道和多條橫街,並建起中西式住宅。後來不少歐式住宅和唐樓都相繼重建成新型的高樓大廈,到如今區內只剩下小山崗上的北帝譚公廟未拆,成為昔日黃泥涌村由傳統客家村蛻變成跑馬地中產社區的少數歷史印記之一。

下次路經這些夾雜在新式高樓大廈之間、看似孤零零地剩下來的古建築時,不妨嘗試代入不同的時空背景去想像──百年前的跑馬地是什麼模樣?昔日的電氣道與海的距離又有多遠?這些廟宇或其他舊建築的存在,看似與現代城市格格不入,卻讓我們有跡可循,追溯過去的城市面貌,理解社區的變遷。