18/11/2024

戰後五十年代的公屋實驗

#BeingHongKong #就係香港 #2024就係香港秋季號 #家居香港 #HousingHoming #公共屋邨 #徙置大廈 #唐樓 #劏房 #寮屋 #私人屋苑 #轉角樓 #祖堯邨 #石硤尾邨 #北角邨 #蘇屋邨 #西環邨 #彩虹邨 #巴馬丹拿 #甘洺 #EricCumine #香港建築 #公屋設計 #彩虹邨重建

彩虹邨清拆重建計劃勾起了不少人對於早期公共屋邨的回憶,其實早在戰後五十年代,屋宇建設委員會主理的北角邨、蘇屋邨和西環邨,亦呈現了當時政府在徙置大廈以外,對於改善市民居住質素的不同嘗試和實踐。

剛剛出版的《就係香港》秋季號以「家居香港」為主題,邀來「戰後建築研究檔案FAAR」 @hkfaar_兩位團隊成員,回顧了上述三個公屋邨的建築設計及規劃特點。有別於以安置木屋居民為主要目標的徙置大廈,北角邨(1957年落成,2003年清拆)、西環邨(1958年落成)及蘇屋邨(1960-63年間落成,2006年開始重建)的目標群眾,並不是社會上最低收入的人士,而是當時「白領階層中的低薪一族」,政府容許低於某數目的入息上限的家庭申請,並引入分數準則釐定申請人是否符合標準。

三個屋邨在當時都是離市中心較遠的地點,但每個單位都擁有獨立廚廁,自給自足,跟當時需要共用廚廁的徙置大廈有很大分別。其中北角邨更毗鄰海旁,座擁維港海景,邨內除設有巴士總站及渡輪碼頭外,還有有蓋及露天公園、學校、社區會堂、一系列的街舖等,儼如一個市中心。

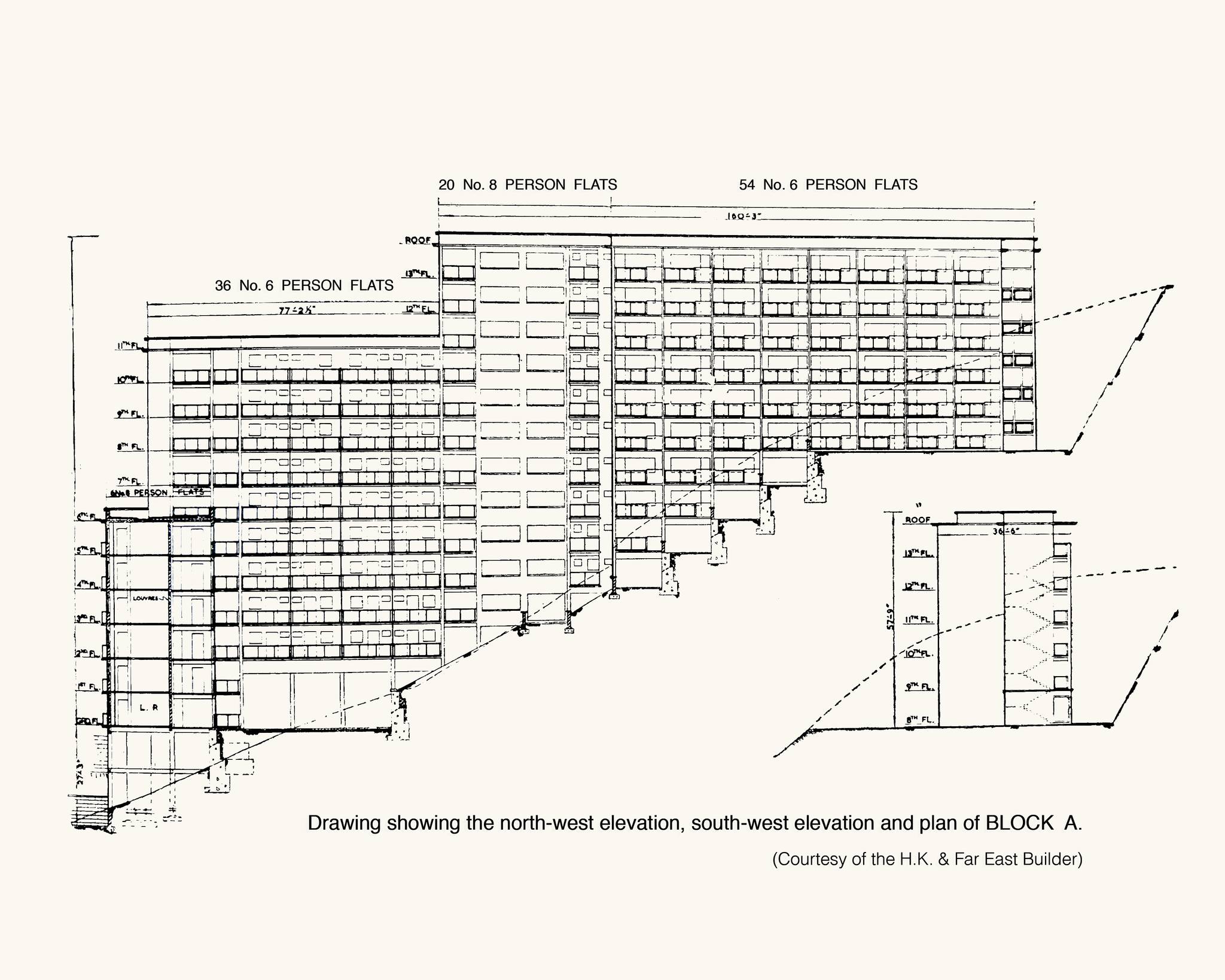

不少屋建會的早期項目都會外聘私人執業的建築師,北角邨和西環邨分別出自建築師甘洺(Eric Cumine)和T.S.C. Feltham之手,一共16座的蘇屋邨則由甘洺作總建築師作統籌規劃,並邀來四個私人建築師事務所分別設計不同的座數,被當時的媒體評價為遠東最具規模及史無前例的大型房屋項目。

在回望這些戰後五十年代的公屋實驗時,不但可以看到不同風格的公共建築設計,同時也讓人更了解到,香港公共屋邨在不同年代的規劃發展,如何回應市民對於居住空間及質素的要求。