19/5/2025

除了藤器,香港也有地氈⋯⋯

#BeingHongKong #就係香港 #MadeinHK #香港工業 #香港製造業 #駱駝牌 #紅A #東九龍 #觀塘 #牛頭角 #新蒲崗 #大角咀 #紡織 #荃灣 #青山公路 #南豐紗廠 #工廈建築 #工廠大廈 #活化工廈 #香港味道 #工展會 #太平地氈 #紅白藍 #藤器

近日何文田亞皆老街經營了43年的藤器公司,因受不住租金成本而宣告光榮結業,重新喚起人們對香港也有藤器工藝的記憶。

但除了藤器,又多少人會想過或記得,「香港製造」的物產中,還有地氈?

地氈和藤器在六七十年代時,都曾經是香港重要的外銷產品,但兩者在香港的起源卻不一樣。自二十世紀初開始在本港以製作藤器維生的,多是廣東客家人,但香港的地氈工藝,卻跟戰後由天津移居香港的華北工匠有著密切關係。

五十年代當紡織業起飛之際,同期也出現了香港本地首間地氈廠——1956年成立的「太平地氈」,主要投資者為嘉道理兄弟,當時的股東還包括美國商人Al Rabin、居港的美國成衣商人Linden Johnson,以及來自上海的工業家王雲程及榮鴻慶(二人都是南洋紗廠主要股東)。不但將天津傳統手打結地氈工藝轉化成用人手操控簇絨槍,加快生產的輕工業,更將產品已外銷至美國及世界其他地區,填補了五十年代禁運後東方工藝品在西方市場的空隙,更發展成一個國際著名的「香港名牌」,在地氈高端市場佔去重要一席。

1958年,太平將廠房遷到面對吐露港的大埔。當時大埔仍以漁農業為主,新市鎮工業邨仍未出現,地氈廠成為區內最高建築物,亦是唯一的現代化工廠。六十年化後,參觀太平地氈廠更列入香港旅遊協會的重點節目之一,成為向外國宣傳香港品牌特色,以及香港轉型為製造中心的途徑之一。

九十年代初,太平地氈的生產線隨著內地改革開放北移,近年更嘗試將地氈工藝結合藝術創作,從中帶出連結香港社會的信息——2023年巴塞爾香港藝術展上,太平地氈展示了與又一山人(Stanley Wong )聯乘的「Hong Kong Walk On」一幅三米乘六米的大型地氈。之後創作的「天下太平」,則用上108個地區同事手寫的「天下太平」四字,並以不同織法立體地呈現出各樣筆觸和色彩變化的趣味。

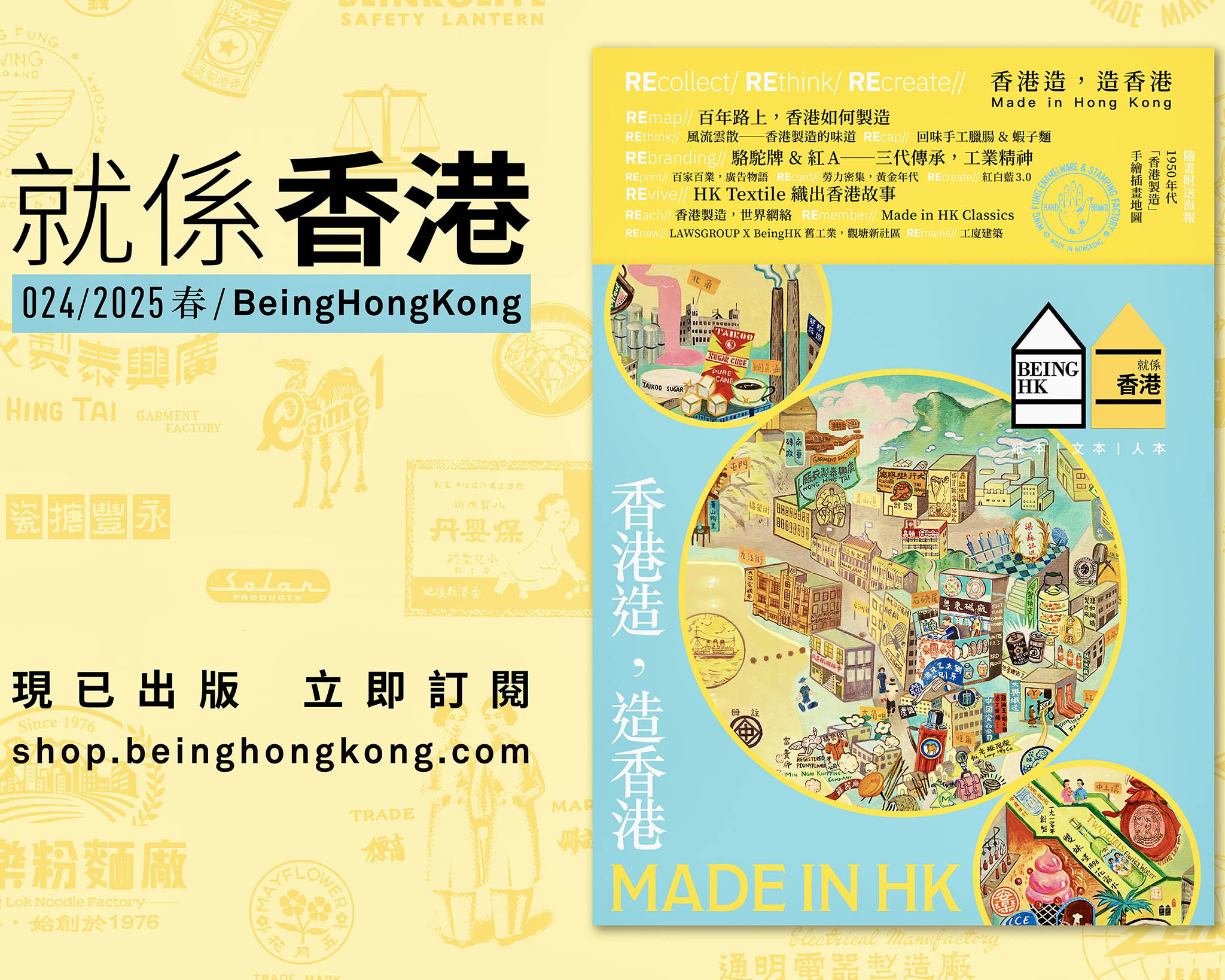

春季號《就係香港》重溫了「太平地氈」如何演繹介乎工與藝,在地和國際化之間的Made in Hong Kong故事:

訂閱春季號:https://bit.ly/bhkspring25

四期訂閱:https://bit.ly/bhk2025

✨網店訂閱專屬待遇✨

1. 網店訂購即送【1940年代「香港製造」手繪廣告】明信片(隨機一款)

2. 網店訂閱四期(由2025年春季號開始),即享有優惠價 $620(原價$720)

3. 凡訂閱春季號,即可以八五折加購1960年代 「香港製造」廣告明信片(一套五款,優惠價$85)及「香港製造」經典藏品明信片(一套六款,優惠價$115)

(圖1/ 3/ 4 由太平地氈提供; 圖2/ 6由又一山人提供)

@taipingcarpets @anothermountainmanstanleywong)