26/9/2025

港式紙皮石 VS 巴基斯坦水泥花磚

#就係香港 #BeingHongKong #香港建築 #香港設計 #港式美學 #紙皮石 #水泥花磚 #巴基斯坦 #卡拉奇 #tesseratile #encaustictile #工藝 #本土工藝 #繁磚絮語 #小誌 #紀錄片 #地磚 #公共屋邨 #茶餐廳 #港鐵

#就係香港 #BeingHongKong #香港建築 #香港設計 #港式美學 #紙皮石 #水泥花磚 #巴基斯坦 #卡拉奇 #tesseratile #encaustictile #工藝 #本土工藝 #繁磚絮語 #小誌 #紀錄片 #地磚 #公共屋邨 #茶餐廳 #港鐵

一磚一瓦,如何塑造獨一無二的城市肌理?

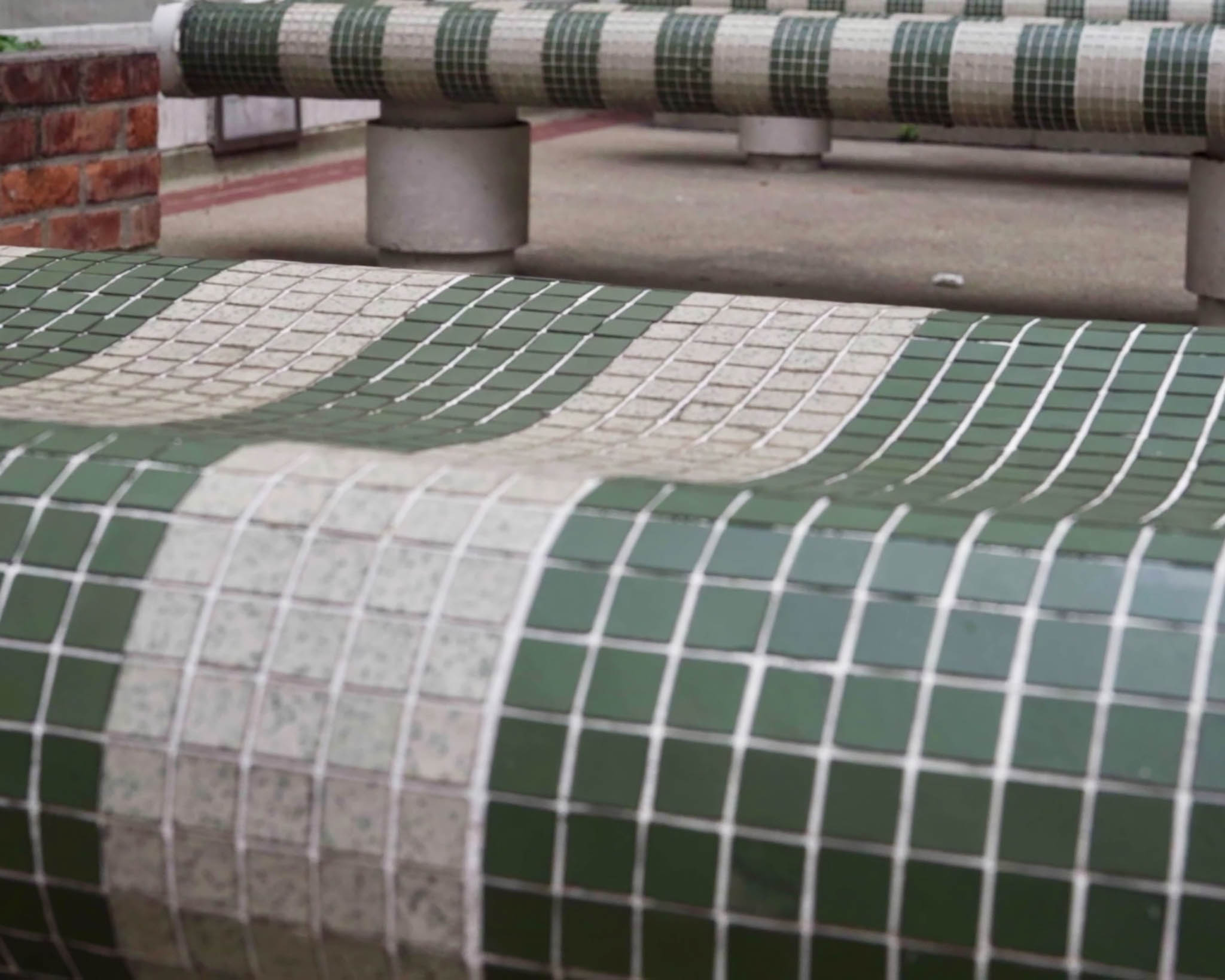

常見於屋邨和唐樓的紙皮石,近年晉身成為香港文化象徵之一,勾起不少港人對於舊時代的記憶和想像。而遠在巴基斯坦卡拉奇,水泥花磚亦有異曲同工的意義。

儘管香港有逾二萬四千巴基斯坦人居住(2021人口普查數字),卻鮮有人會聯想到香港和巴基斯坦的共通點(香港經常與新加坡比較,巴基斯坦則多與印度對照)。然而香港的紙皮石(tessera tiles)與巴基斯坦的水泥花磚(encaustic tiles),雖分處兩地,在歷史、應用、圖案設計到工藝技術,卻共享著相似的命運——原屬外來的技藝,經年累月後紮根本土,且深入民間,來到現代卻逐漸沒落,成為夕陽工藝。

香港紙皮石與巴基斯坦水泥花磚皆從外地傳入,經本土化後成為城市的標誌。@tilediaires 的成員Stefan分享道,紙皮石於1930年左右由義大利首次傳入香港,起初只用於高尚住宅內,直到五、六十年代才開始廣被用作建築物外牆裝飾,主因是戰後人口激增,對建築的需求隨之增加,而且中國內地與本地也有為數不少磚廠,不需依靠外地入口,令成本大降。裝修師傅會預先將多粒小磚塊貼在俗稱「雞紙」的紙上,「紙皮石」因而得名。因為靈活性高,可以輕易拼砌上牆,令施工程序簡化和加快,也十分吻合香港追求成本和高效的特質。

而巴基斯坦在1948年獨立建國之前,曾隨印度被英國殖民,@tilediaires 另一位成員Fizza Qureshi指出,水泥花磚於19世紀末由英國殖民者引入巴基斯坦,當地第一間工廠亦由英國人創辦,後來本地人也開始對製造花磚產生興趣,於是便開始自行建立工廠。雖然製磚的機器或模板都是由外國傳入,但當時南亞地區已擁有很豐富的建築工藝,例如蒙兀兒建築、伊斯蘭建築等,所以在水泥花磚的製作上,巴基斯坦更傾向善用工具來配合本土技術。

在半個世紀之前,紙皮石和水泥花磚都曾興盛一時。在香港,除了唐樓和屋邨以外,每天都人來人往的地鐵站,車站月台和大堂都以不同顏色的紙皮石砌成牆壁,成為港鐵特色之一。但價錢大眾化的紙皮石,其工藝和美學往往被受忽視,八十年代後新建的樓宇也愈來愈少採用,加上今時今日建築用料的選項更多,紙皮石亦不再是裝修的首選。反過來,巴基斯坦水泥花磚則因手工成本高,製作時間長,加上工廠陸續結業,其普及率亦大為下降,從家居裝飾縮減至特定場所,例如博物館、公共機構及設施等才會見到。Fizza Qureshi指,卡拉奇是水泥花磚在巴基斯坦的發源地,但目前也只剩下一間工廠依然營運。

紙皮石或花磚對於城市形象的影響力,最直觀的莫過於圖案和色彩,讓人一眼便能留下印象。香港紙皮石和巴基斯坦水泥花磚的圖形多為幾何拼砌。設計則全憑裝修師傅的直覺。Stefan形容,師傅們通常沒有受過正規的設計或藝術教育,卻對美觀、對稱與色彩有獨到看法。以香港為例,紙皮石的排列方式可謂五花百門,平行、交錯,甚至隨性拼貼也有,從地板貼至半牆、半牆連天花甚至鋪滿全牆都有,這些裝飾風格亂中有序,更反映出香港的靈活草根氣質。反觀巴基斯坦的設計及製作過程更為嚴謹,依模版形狀灑上顏料,再放入油壓機壓成形,過程中師傅會反覆試驗顏色與花磚模具的形狀,講求精準對稱。兩地師傅皆以經驗主導,香港偏向隨意混搭,巴基斯坦則著重精雕細琢,卻同樣透過磚瓦裝飾生活空間,甚至成為城市標誌性的圖樣。

近手由Tile Tales團隊推出的小誌《瓷磚故事:標誌性地磚的今生來世》,從設計美學及歷史角度,去記錄香港紙皮石與巴基斯坦信德省水泥花磚的故事,又將故事拍成紀錄片作公開放映,當中透過水泥花磚工匠Sajjad Ullah Quresh及紙皮石愛好者Mandy Wong的故事,了解兩地如何以磚瓦建構出一個城市的集體記憶和文化意義。