7/11/2025

如果電車從此消失⋯⋯

#就係香港 #BeingHongKong #香港交通 #香港海岸線 #香港電車 #叮叮 #DingLab #堅尼地城 #卑路乍灣 #卑路乍灣海濱長廊 #屈地街電車廠 #電車導賞 #cyborg

#就係香港 #BeingHongKong #香港交通 #香港海岸線 #香港電車 #叮叮 #DingLab #堅尼地城 #卑路乍灣 #卑路乍灣海濱長廊 #屈地街電車廠 #電車導賞 #cyborg

十年前,坊間曾有人建議清拆中環至金鐘之間的電車路段,原因是電車佔用德輔道中約三成路面,如拆除電車路便可改善路面擠塞,又以「行路快過電車」去說明電車不夠效率。

「廢電車」的建議在公眾一片反對聲音下,最終沒有實現。十年後的今天,電車依然在港島北岸為市民服務,但可有想像過,如果有一日港島再沒有叮叮,或者叮叮不再是現在的模樣,我們對城市的記憶又會有什麼變化?

電車是香港最早期的公共交通運輸系統,沿海岸而建的軌道連結起港島北岸、堅尼地城至筲箕灣的地段。位於吉席街的堅尼地城總站,是整條電車路線最西端的總站,此站只上不落,上車往東行,沿途經過的堅彌地城海傍,更是昔日全條電車路線最靠近海邊的一段(皇后大道西至山市街)。

現在的堅尼地城有「堅彌地城海傍」(Kennedy Town Praya) 和「堅彌地城新海傍」(Kennedy Town New Praya),但在此之前,最原始的海岸線其實位於卑路乍街。1870年代,第七任港督堅尼地為了開發更多沿岸土地空間,在西區岸邊進行填海計劃,海岸線因而往北推移,才有了堅彌地城海傍。

1904年電車通車時,堅尼地城至西環的路軌,便鋪置在堅彌地城海傍這片填海地段上。昔日每當大風捲起層層海浪時,濺起的浪花便會拍上途經的電車。直到九十年代末,政府再次於卑路乍灣大規模填海,在堅尼地城沿海位置建成卑路乍灣公園和海濱長廊,以及堅彌地城新海傍,電車路亦從此變成「內陸地帶」。

多年來電車路兩旁萬象變遷,除了海岸景色不再,周遭建築物也改頭換面。以往的堅尼地城是港島邊陲的工業區,除了屠房、焚化爐和義莊外,堅彌地城海傍也滿佈貨倉與碼頭,便利商船裝卸貨物,又有重工業設施如山市船廠、青洲英坭倉庫等。不過隨著工業式微和城市發展,堅尼地城漸漸轉型為新式商住地區,加上近年社交媒體的宣傳,堅尼地城的海景更變成了打卡熱點。

今天,「堅彌地城新海傍」的路牌下經常有遊客排起長龍拍照,海邊的新式咖啡店、高檔餐廳、商業大廈和住宅亦取代了往日的工廠和貨倉,卑路乍灣海濱長廊也成為大眾釣魚、散步、看海景的休憩空間。過往電車行經的海岸路軌、舊建築物的模樣、海濱的氣氛,都頓成回憶。

近日本地藝術家組合Foreseen Agency(飛天豬及陳家智) @foreseen_agency ,透過「Ding Lab」藝術項目,創作出一系列有關電車與城市,結合人工智能、LED裝置、實時影像、雕塑及互動裝置的作品,當中設於卑路乍灣海濱長廊的樹脂雕塑《擱淺物質》,便是模擬昔日曾經被風捲起,與電車相碰的海浪。今天的岸邊不會再有電車駛過,浪花即使拍打到卑路乍灣,也再無機會接觸電車,只能靜靜擱淺於岸邊。

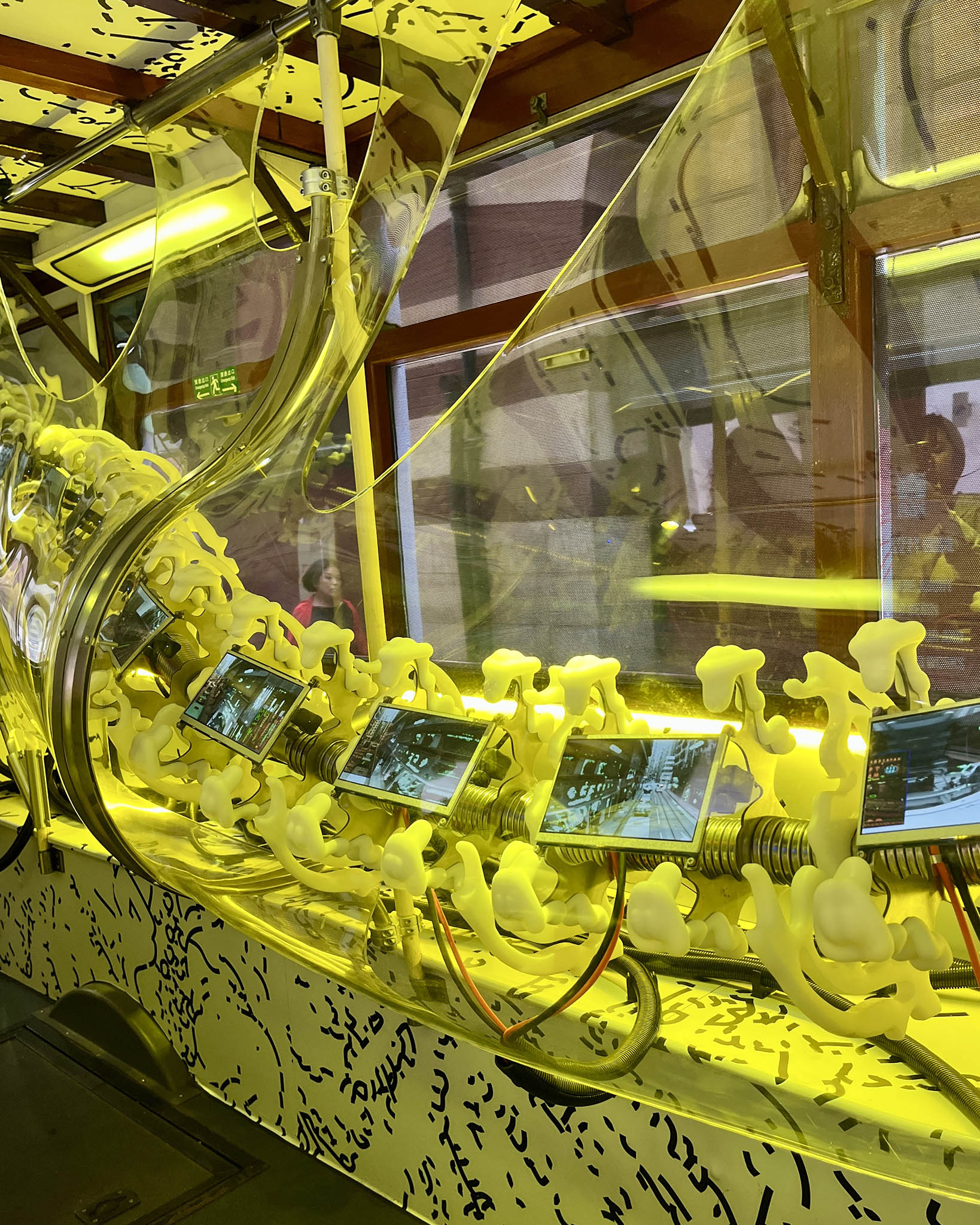

在創作過程中,Foreseen Agency曾駐留在屈地街電車廠長達九個月,兩人透過與電車車長和維修師傅的交流,更加感受到電車的歷史價值和生命力,例如部分古舊的電車機械零件至今依然能暢順運作,甚至會從舊車置換到新車;而新車的建造也是在電車廠內由零開始,由各部門合作拼砌成一架可運作的電車。這個「誕生」過程,令他們把電車聯想為某種結合生物科技與機械結構的賽博生物(cyborg),並將一輛雙層電車改造成穿梭於過去現在未來之間的「Tram 0」,由屈地街電車廠出發,穿梭中西區,然後以卑路乍灣海濱長廊為終點。

在「Tram 0」內呈現的未來,時空來到2066年,傳統電車已被人工智能系統全面取替,只剩下斑駁的回憶。車廂內有一條貫穿上下兩層的「脊椎」,下層車廂的「脊椎」掛上了16片小螢幕,每片螢幕會順序實時播放電車前方的街景影像;在實時影像之上,又加插一些舊香港的AI圖片,當中夾雜著去掉現實背景的灰色格子,以此帶出回憶與現實之間的落差和空隙。

海岸線愈移愈出,樓宇愈建愈密集,城市的速度愈來愈快,此時此刻的電車仍然沿著原有軌道,慢慢地穿梭於港島逾一世紀,不但標記了海岸線的地理變化,更儼如一個用聲音牽動的流動記憶載體,「叮叮、叮叮」不只是懷舊,更成為城市集體記憶的一部分。有朝一日,如果「Tram 0」中那個已經沒有傳統的香港變成真實,大眾對於歷史承傳和文化身份認同,又將可以依憑什麼?