18/10/2025

為什麼社區需要老舖?

#就係香港 #BeingHongKong #香港社區 #香港老舖 #舊舖 #堅尼地城 #中西區 #特色店舖 #成發椰子 #奇香村茶行 #泉昌號 #永昌香燭文具 #香港展覽 #視點的時光

#就係香港 #BeingHongKong #香港社區 #香港老舖 #舊舖 #堅尼地城 #中西區 #特色店舖 #成發椰子 #奇香村茶行 #泉昌號 #永昌香燭文具 #香港展覽 #視點的時光

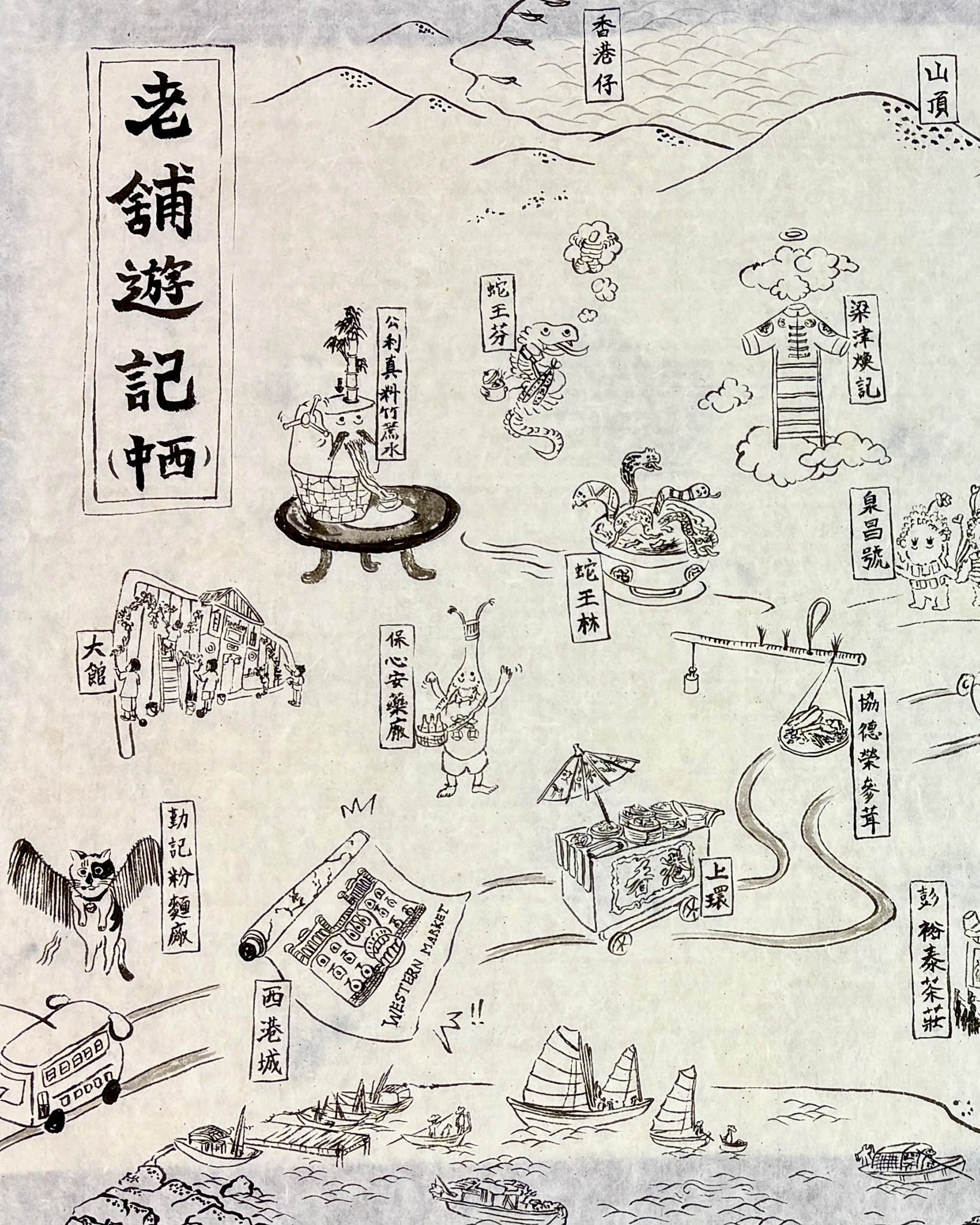

位於港島西一隅的堅尼地城,近年成為了打卡熱點,除了科士街「Hong Kong be happy」招牌,可以遠眺至青馬大橋的卑路乍灣海景尤其高人氣,另外又有堅尼地城籃球場、海濱長廊、西環泳棚……都是人們熱衷拍攝留念的地點。如果把目光從海景拉回「內陸」,你會發現,這個社區還有不少歷史悠久的香港老舖。

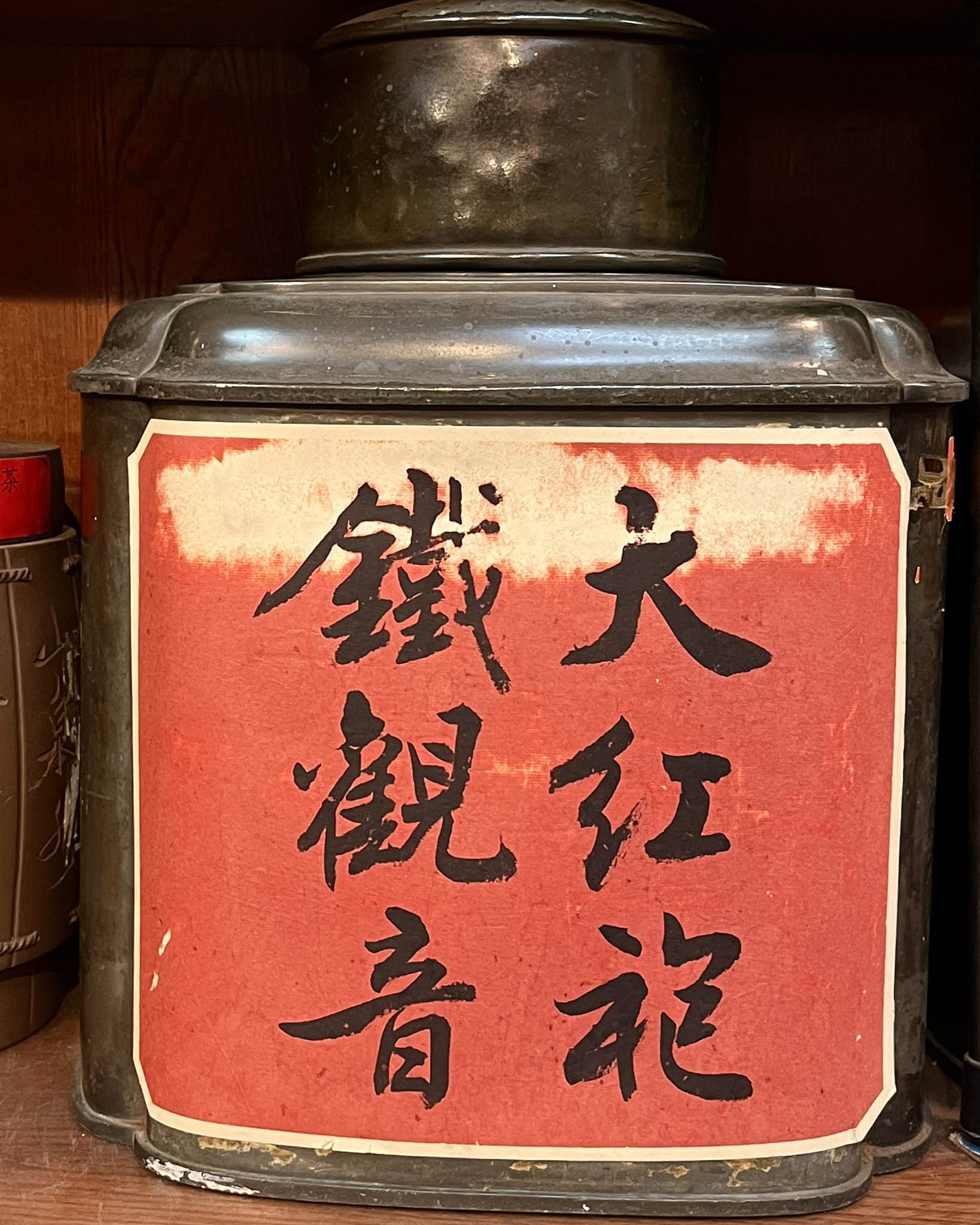

沿著堅彌地城海旁經山市街步入社區,在路口處已嗅到來自成發椰子飄出來的陣陣香氣。步入店中,但見貨架擺滿椰漿、香料、醬料等食材,原隻椰子更放在地上以供挑選。成發椰子1952年在灣仔創立,經營了60多年,因為業主加租而在2018年遷至堅尼地城現址。

原屬另一區的老舖,遷至新地方,豈不是會流失客群?老闆卻說堅尼地城的生意更好,主因是堅尼地城商住混雜的社區性質——既有餐廳,又有住宅,讓客源更廣,除了批發式供貨給餐廳,零售生意額亦有所上升。「灣仔商業區人流確實是很多,但多是在面門經過,而且人們放工後在附近吃飯、娛樂,又怎會拿著兩個椰子回家。」堅尼地城靜中帶旺,附近住宅林立,光顧的顧客族裔亦十分多元:南亞裔、外藉白人和本地人都會前來購買食材。