2/10/2025

昔日半山,有一家專為女性而設的青年宿舍⋯⋯

#就係香港 #BeingHongKong #香港法定古蹟 #香港歷史建築 #歐式建築 #中環 #半山區 #梅夫人婦女會 #青年宿舍 #山頂纜車 #花園道 #美國領事館 #聖若瑟教堂 #香港工藝 #銅器工藝

#就係香港 #BeingHongKong #香港法定古蹟 #香港歷史建築 #歐式建築 #中環 #半山區 #梅夫人婦女會 #青年宿舍 #山頂纜車 #花園道 #美國領事館 #聖若瑟教堂 #香港工藝 #銅器工藝

沿著花園道上半山,前往山頂纜車站途中,在美國領事館對面,會看見一座三層高的歐式大宅,便是1916年落成的梅夫人婦女會 @thehelenamay_hk。早在二十世紀初開始,這裡便為來港工作的歐籍單身婦女提供住宿。

梅夫人婦女會沿用了愛德華古典復興建築風格,呈凹字形的主樓入口處,弧形拱門上不但刻有「The Helena May」字樣,兩旁又有花形雕刻。兩條對稱的圓柱,以及建築頂層的窗戶之間,亦刻有不同的流蘇裝飾。地面及第二層分別建有圓拱形和弧形前廊,頂層則是開放式設計,寬闊的走廊帶來了良好的採光效果。而當你細心留意,會發現建築物藴藏了一些中式元素——樓頂運用了中式屋檐設計,且以瓦片建造,方便下雨時疏通雨水;步入接待處時,則會看見玻璃門門頂的圓形窗花裝飾,參考了中式銅錢設計。會所一般不對外開放,唯有會員及住客才有機會接觸建築物內部的裝潢設施,但大樓外部依然保留二十世紀初的歷史原貌,即使位於繁忙的車道旁邊,在半山上依然突出。

十九世紀末二十世紀初,西方國家開始出現「新女性」的形象——女性開始有更多接受教育和工作的機會,不再限於婚姻與育兒的角色,為家庭打點一切。第一次世界大戰之後,有更多女性投身社會工作,甚至隻身遠赴海外地區擔任傳教士、護士、打字員、接線生、教師等專業職位。香港當時作為遠東地區主要的商埠之一,亦吸引了不少「新女性」來港發展,在維多利亞城,包括中環、金鐘、西營盤等地區的教會和學校工作。

外籍單身女性來到香港,面對著完全陌生的環境,除了要適應香港炎熱潮濕的天氣,水土不服等問題,更要克服生活條件限制以及文化上的差異——昔日的華人居住區(中環砵甸乍街以西及上環太平山區一帶),不但居住環境擠逼,衞生習慣也與洋人大為不同;但洋人聚居的半山區,主要為花園洋房,租金較昂貴,女性要尋找合適的住所也不容易。

為了令這群來港工作的外籍單身婦女有個安全且租金相宜的居所,時任香港總督梅含理爵士(Henry May)的妻子梅夫人(Helena May),便發起籌劃建造一個適合這些女性生活的住所。大樓選址在花園道,鄰近山頂纜車總站之餘,也方便她們前往鄰近政府合署大樓(現為律政中心)、醫院、教會和學校上班。大樓在1914年動工,並於1916年落成,以類近於今天服務式住宅的形式,為女性會員提供廉價住宿。主樓亦具備圖書館、餐廳和交誼廳以及花園等等設施,提供各類休憩空間。

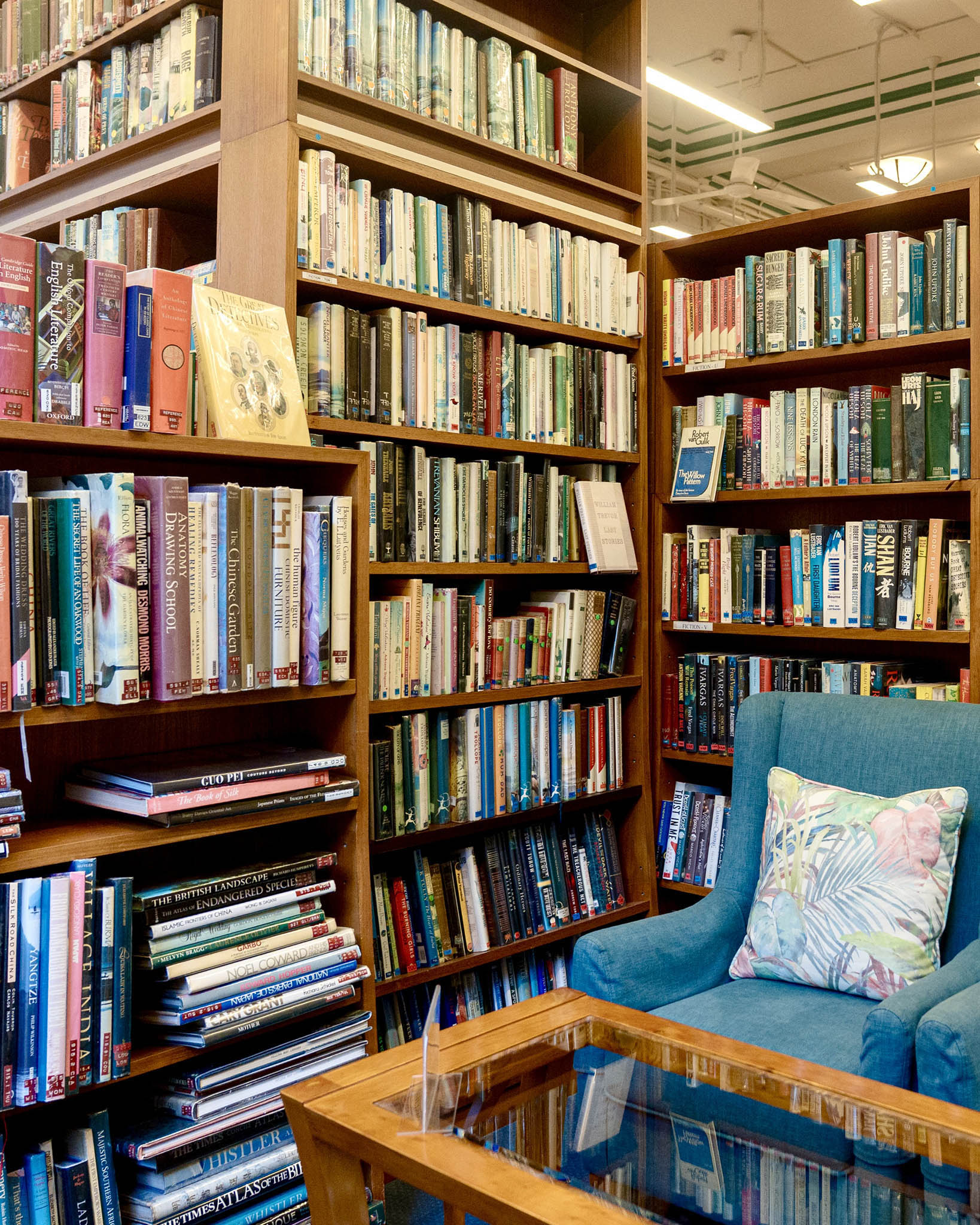

1993年梅夫人會所主樓被列入為香港法定古蹟,內部則評為二級歷史建築。現今主樓內大部分設備已翻新,並安裝了現代化通風設備。進入大堂內的餐廳範圍,旁邊則設有「Blue Room」會員交誼廳,人們可以在這裡坐下休息看書,也可以與舍員交流。

主樓的中西融合風格亦延續到內部空間——在休憩空間裡,擺放著中式茶几、枱燈及瓷器,與西式水晶吊燈和座椅相映成趣。餐廳有通道可直達樓上的宿舍範圍,也可通往花園、圖書館及芭蕾舞室。西式花園內種了芒果樹和雞蛋花樹,也有一些香港常見的花草樹木,瀰漫點點亞熱帶地區風情。

即將迎來109週年,婦女會邀請了抒銅 @imcoxper 兩位創辦人Nathan和Hazel,創作銅藝雕塑作為誌慶。Nathan和Hazel回想起,今年4月第一次到訪梅夫人婦女會時,巧遇花園裡的洋金鳳開花,一束束鮮橙紅色小花朵,風吹過時,仿似隨風跳舞,建築物雖已超過百年歷史,卻讓他們有一種充滿活力朝氣的印象,因而便以洋金鳳作靈感,將花與金屬結合,運用不同顏色的銅質材料和工藝,以「the dancing butterfly」為主題,串連成這個女銅製牆面雕塑作品,象徵不同文化背景的女性在此地連結,又以女性的身份去關懷不同社群,延續梅夫人的精神。

由當初專為西方職業女性提供宿舍,到現今為本地及國際女性會員提供住宿服務之外,也連同本地婦女會會員定期參與不同類型的社會服務,又設立「梅夫人婦女會英語會話章」,開放場地給女童軍作為考核場所,鼓勵女孩提升英語會話能力。梅夫人婦女會現時亦會定期開設導賞團予大眾參觀,讓市民有機會親身進入建築內,了解另一段香港的歷史。

(圖15由 @imcoxper 提供)