8/9/2025

當「打電話」成為歷史

#BeingHongKong #就係香港 #煲電話粥 #公眾電話亭 #撥個輪 #香港電話公司 #固網電話 #長途電話 #傳呼機 #call機 #電話單 #電話簿 #黃頁 #香港展覽 #香港舊物 #收藏家

#BeingHongKong #就係香港 #煲電話粥 #公眾電話亭 #撥個輪 #香港電話公司 #固網電話 #長途電話 #傳呼機 #call機 #電話單 #電話簿 #黃頁 #香港展覽 #香港舊物 #收藏家

還記得在屋企「煲電話粥」的時光嗎?

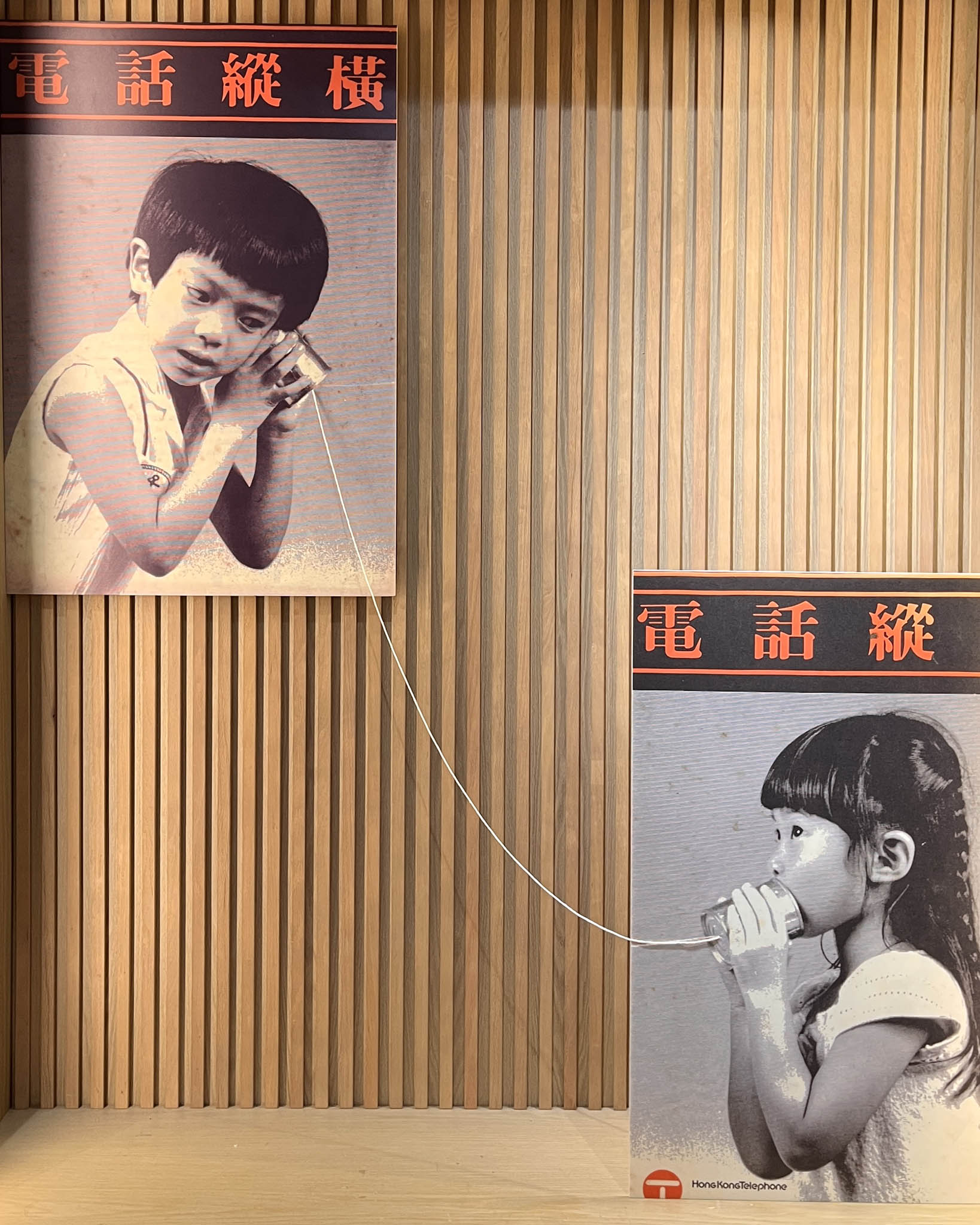

在手機未普及之前,若要連繫朋友,便要靠家中或公眾電話。只要按下朋友的電話號碼,聽著電話裡頭「嘟嘟」聲等待另一邊接聽,不消一會兒便能夠聽到熟悉的聲線在耳邊出現,甚至可以同時連接幾位人一起聊天,一聊便是數小時。隨著手機及互聯網在九十年代至千禧年後日漸普及,用固網電話「煲電話粥」亦變成回憶一種。來到今天,「手機」的主要功能更不在於「打電話」,而是上網。傳統「電話」亦成為歷史一部分。

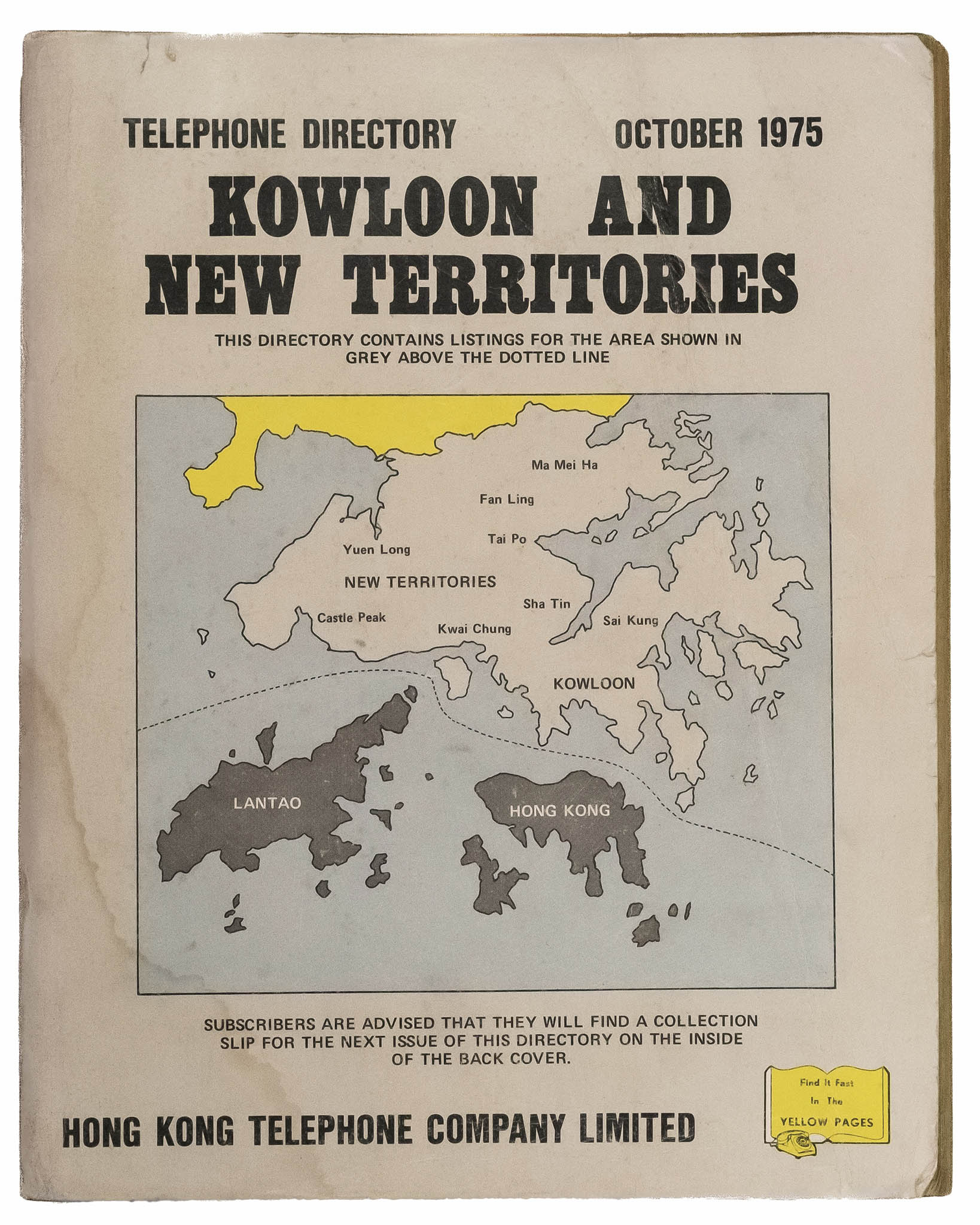

早在1870年代,電話便在歐洲成為專利發明。在香港,一直到二十世紀初時,電話服務大多數只在商行、船運、銀行、政府部門採用,在民間並未普及。政府或大機構通常會在各部門安裝的電話設內線,方便內部溝通。到了四十年代末,港府更在重要官員的官邸、銀行、半山住宅區等地點附近,增設警用電話亭,形成一條巡邏路線,值勤警員會在電話亭簽到和報告狀況,當有事故發生便可以即時直接聯絡警署總部,市民也可使用警用電話亭報警。戰後五十年代中開始,政府更開始在公眾地方興建投幣式公眾電話,香港電訊公司亦開始大規模鋪設地下電纜,電話服務漸漸由港島延伸至九龍和新界部分地區(如大埔、元朗、粉嶺)以及離島。

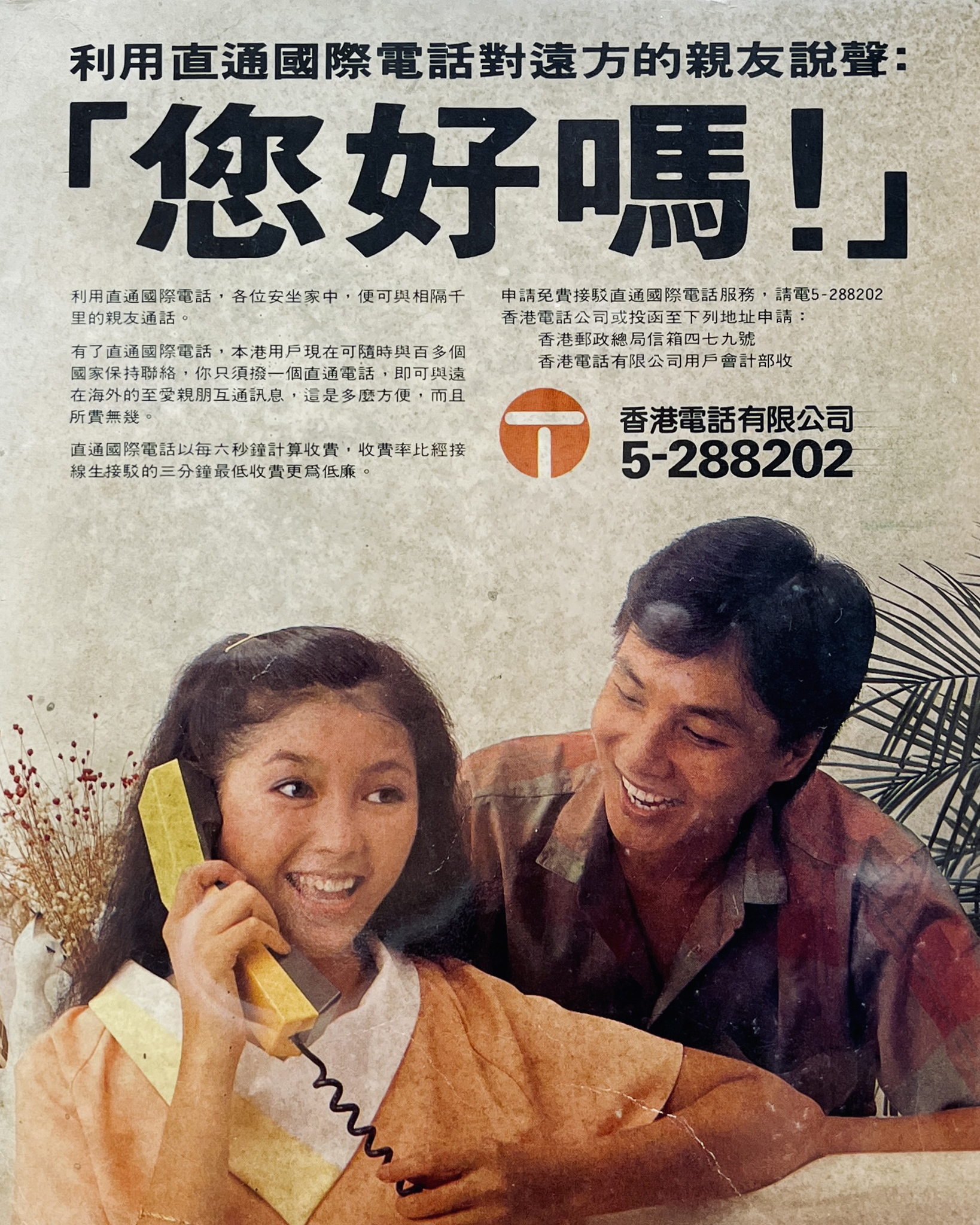

六十年代初,電話在大眾之間漸漸普及,人們開始在家添置固網電話,即使足不出户亦可以互相聯絡。住户需要向電話公司申請租用電話,由電話公司技工負責入屋鋪電話線和安裝電話,每月均會收到月結單,列明電話租用費及當月的通話費用。因為通話費用每分鐘計算,用户打電話時也會注意通話時長,尤其是致電到海外的長途電話,為免繳付昂貴電話費,往往只會聊幾句便速速收線。當時與海外的親人通訊時,一家人全部聚在電話前的有趣景象——接通電話後,每位家庭成員會輪流向遠方親友慰問幾句,然後便因「電話費貴」未能長談而掛線——寫信固然可以在字裡行間分享生活點滴,但透過電話聯繫,憑著聲音,人們可以更直接傳達思念之情。

當時一般家庭未必能夠負擔電話服務費用,例如住在徙置區或者唐樓板間房的,可能數十伙住客中只有其中一戶人安裝電話,便會迅速成為一眾鄰居的「電話亭」——有需要打電話時,要到別人家借用電話,然後象徵式放下一兩毫當作電話費;通話時間大都只有數分鐘,超時往往會被輪候中的街坊催促「收線」,好讓排隊的人盡快用上電話——借電話的「潛規則」也形成鄰里之間一種默契。部分店舖如士多或茶樓食肆,亦會提供借電話服務,方便街坊,也成為招徠客人的方式之一。

退休前曾任職電話維修員的羅肇忠先生,依然記得兒時家中客廳那台黑色撥輪電話的「鈴鈴」聲,以及和家人搶用電話的時光。從學會打電話開始,到開始接觸電話維修,他在六十年代末加入電話維修員的行列,在二十多年的工作當中,因而留下了不少「另類」回憶——以前民間曾經流傳下雨期間要避免打電話,以防行雷時擊中電線導致短路、發生觸電的情況。羅先生在某一次雨天進行維修工作期間,雷電剛好劈中電線,整台撥輪電話在他面前爆開,令他往後在不穩天氣打電話時,也加倍小心。

但最令他印象深刻的,卻是人們在公眾電話亭外「大排長龍」的熱鬧景況——七八十年代開始,流行用傳呼機(call機)通訊。在接獲傳呼訊息時,傳呼機會發出「咇咇」聲,然後人們便會走到最近的電話亭,打電話給傳呼中心(call台)聆聽最新的留言訊息。當時的公眾電話亭前,經常排滿一條條人龍,十分「墟冚」。

在工作同時,多年來羅先生亦有收藏舊式電話的嗜好,包括香港電話公司第一款「木箱電話」、街頭警察電話亭專用掛牆式撥輪電話、商業用的內線分機電話、肩攜式的户外維修電話機及家用電話等等,並將藏品和電話知識出版成書,近期又展出部分書中提及由上世紀至八十年代間的電話藏品,以及多種和電話服務相關的物品,例如不同年代的電話單、電話簿、黃頁等等,讓人看到未有手機之前,各式各樣的電話款式設計,亦了解到香港電話服務數十年來的發展和轉變。