19/8/2025

山中之城

#就係香港 #BeingHongKong #城市設計 #山中之城 #香港社區 #公共房屋 #四順 #觀塘 #香港屋邨 #石籬邨 #葵涌邨 #香港建築 #天橋之城

如果「天空之城」,會讓你聯想到多條架空行人天橋連接起來的荃灣區,那麼「山中之城」,你又會想起哪裡?

「山城」似乎是一個寧靜且舒適的理想居住環境,但在日常生活特別是交通的選擇,難免會令人有「隔涉」的感覺。在香港,跟市區有點距離的「山城」上,又如何解決出行的問題,又如何建立生活自給自足的社區?

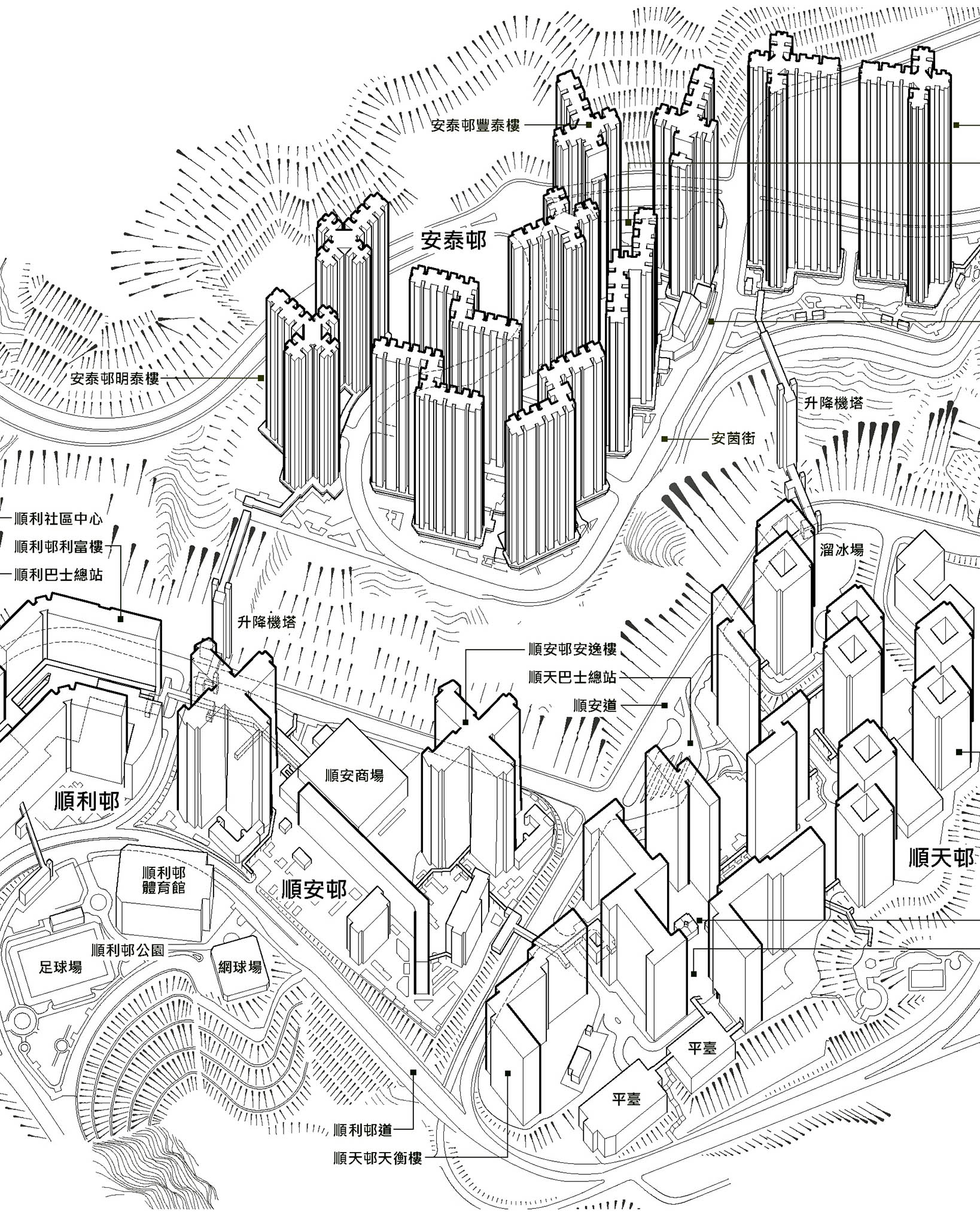

觀塘「四順」——由順利邨、順安邨、順天邨和順緻苑組成的社區,便是「香港式山城」的經典例子之一。屋苑鄰近九龍「茶寮坳」多個山峰包括飛鵝山、大托山、平山和沈雲,與山下的觀塘鬧市有著不少距離,出入都要依賴交通工具。政府在七十年代規劃四順時,考慮到屋苑位於山坡之上,不但在邨內設有公共圖書館、街市、幼稚園、中小學校、普通科門診診所、社區中心、運動場地及休憩處等等的社區設施,照顧不同年齡層居民的需要,又順著山勢,在不同高度的屋苑之間,以平台、樓梯、有蓋走廊和天橋互相連接(例如順利邨的平台花園可以連接到順安邨),令居民可以運用各種行人設施,輕易地在區內四處遊走,而且單靠步行便能到達不同社區設備,形成一個獨立運作的山城生活圈。

香港「山多平地少」,過往一直透過移山填海去增闢土地空間,同時又依山而建成各種山城社區,但其實在發展「山城」背後,是一份務實去解決人口及住屋問題的思維。戰後大量人口由內地湧港謀生,在尋找居住地時,很多人都要居於市區極度擠迫的唐樓內,形成了七十二家房客式居住環境,也有不少人聚居在當時遠離市區的山邊,自行搭建寮屋棲身。1953年尾的石硤尾寮屋區大火,令接近五萬人流離失所,政府為安置災民,在短時間內興建徙置大廈,成為香港公共房屋計劃的雛型。到了六七十年代,本港人口有增無減,對住屋需求亦更殷切,港府著手清理當時分佈於「市區山邊」的寮屋區,並發展成不同規模的屋邨,形成了今日所見的山城社區。

近日出版的《山中之城:香港山城地景建築觀察》 一書,作者胡漢傑 @ufa.lab 本身為建築師,多年來一直研究本港城市設計及行人天橋系統的特色(2022年時曾合著《天空之城——香港行人天橋的觀察與想像》一 書),今次則以港九新界不同性質的「山城」為對象。除了「四順」和旁邊的秀茂坪邨,像黃大仙區的竹園、慈雲山、葵青區內的石籬邨、葵涌邨、祖堯邨和麗瑤邨等等,都是本港公屋山城的例子。這些屋邨的樓宇因為分佈於山上不同高度,為了方便居於地勢更高的邨民,除了平台和走廊,公共地方也會設有升降機塔和行人天橋,居民可以不用辛苦地走斜坡山路,往來於住所和社區設施之間。

山城社區,示範了香港如何在有限條件下,創造出較理想的居住環境,也變成了香港社區的一種特色。對於未來的公共房屋規劃,乃至舊區重建,又可有啟發?